지배와 피지배의 사회적 관계에 인간적 자각 있어야

의식 있는 주체돼야 작지만 의미 있는 사회변화 가능

[글로벌이코노믹 전혜정 미술비평가] 우리는 우리 삶의 주인이고 싶다. 표면상으로는 노예제도가 사라진 현대 사회에서, 그리고 부모님의 보호와 그늘을 벗어나 성인이 된 지금, 우리는 우리의 삶을 결정해 꾸려나가는 모든 것이 우리의 의지이기를 바란다. 그래서 '내’가 중심이 되지 않고, ‘내’가 주인공이 아니며, ‘내’가 정하지 못하는 우리의 삶은 어쩐지 답답하고 처량하다. 한 개인으로서의 삶이 아니라 가장의 삶, 엄마의 삶, 직원의 삶 등 사회적 역할이 중심이 되어 그 역할에 얽매였다고 느끼는 삶에서는 그래서 때로 주인인 ‘나’만을 찾고 싶은 욕망이 샘솟는지도 모른다.

이미지 확대보기

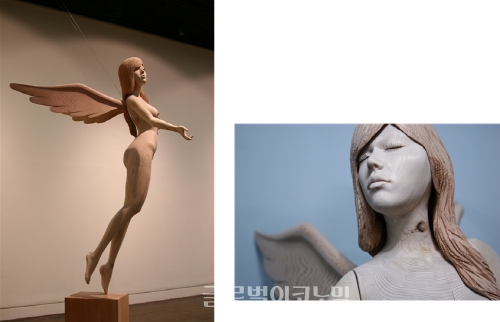

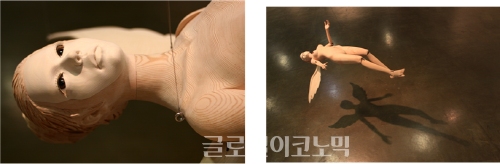

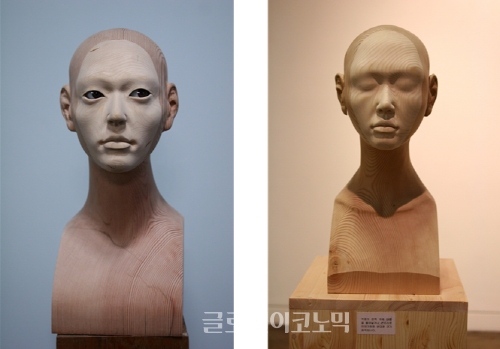

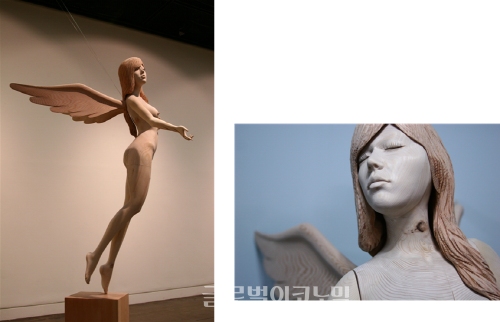

이미지 확대보기그러나 대부분의 인형들이 실제 사람의 모습보다 더 예쁘고, 더 귀엽고, 더 날씬하듯이, 박종영이 만든 마리오네트의 나무 피부는 우리의 그것보다 훨씬 더 곱고 매끈하며, 몸매는 훨씬 더 날씬하고, 인형답게 큰 눈과 도톰한 입술, 보기 좋게 솟아오른 코로 우리의 모습보다 훨씬 더 이상화되어 있다. 이들은 사람들이 선호하는 얼굴대로 최대한 자연스러움을 살리면서 일반적인 얼굴과는 비교도 안 될 정도로 예쁘고 멋지게 성형한 아이돌 스타들의 모습을 닮았다.

그 모습은 동양인인 듯하면서 서양인이며, 어린 듯하면서 성숙한 미소년, 미소녀의 모습으로, 게다가 우리의 시각적 욕망이 투영된 벌거벗은 누드의 모습으로 우리 앞에 서 있다. 아니 우리가 조종해주어 움직임을 부여받길 기다리고 있다.

이미지 확대보기

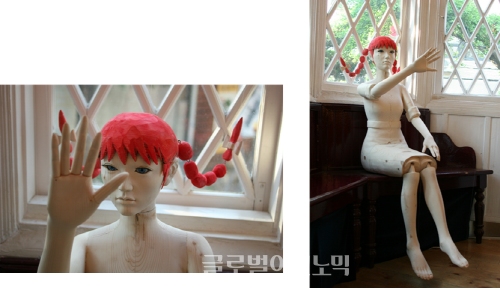

이미지 확대보기어느새 긴 손가락을 움직여 무언가 줄 듯한, 아니면 받을 듯한, 손으로 말을 걸고 인사하는 제스처를 하기도 하고, 팔과 다리를 움직여 하늘로 날아오르거나 이제 막 의자에서 일어나거나, 걸어갈 듯, 생명을 부여받은 피그말리온(Pygmalion)의 조각상 갈라테이아(Galatea)처럼 살아날 듯 보이기도 한다. (피그말리온은 그리스 신화에 나오는 왕으로 뛰어난 조각 실력으로 실물 크기의 아름다운 상아 여인상을 만든 후 갈라테이아라고 이름을 붙인 뒤 사랑에 빠졌으며, 후에 아프로디테에게 기원하여 인간이 된 갈라테이아와 결혼하게 된다.)

이미지 확대보기

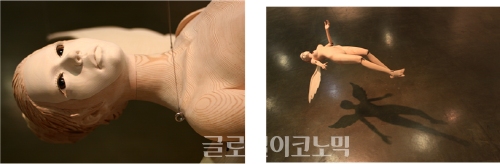

이미지 확대보기그러나 우리는 작가의 마리오네트들에게 피노키오의 푸른 요정이 되거나, 그리스 신화의 아프로디테가 되지 못한다. 작품들에게 진정한 생명력을 부여하지 못하는 것이다. 관객이 없을 때 이 마리오네트들은 다시금 고요한 침묵 속에서 예쁘긴 하지만 때로는 우리와 너무도 닮아 기이하게 느껴지는 인형의 모습으로 멈추어 서 있다. 이 마리오네트들은 우리가 조종한 의지대로, 때로는 우리의 의지와 상관없이 우리가 작품 앞에 나타나야만 우리의 존재를 감지하여 움직인다. 이들의 움직임은 관객과 ‘상호작용(interaction)’하지만 실상은 줄에 묶인 인형들의 처지처럼 우리에게 조종당하고 있는 것이다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기우리가 마리오네트에게서 우리의 모습을 보았기 때문일 것이다. 마리오네트는 우리의 거울이자 자화상이 되었다. 따라서 우리는 ‘지배자’의 모습으로 마리오네트를 조종하고 있으면서도, 조종당하는 마리오네트를 보면서 ‘피지배자’인 우리의 모습을 함께 보고 있다. 이는 우리가 작품의 ‘지배자’이면서도 실제로는 우리 자신이 우리를 둘러싼 이 거대 사회 속에서 권력과 사회 구조의 ‘마리오네트’일 수 있음을 동시에 깨닫게 해주는 것이다.

이미지 확대보기

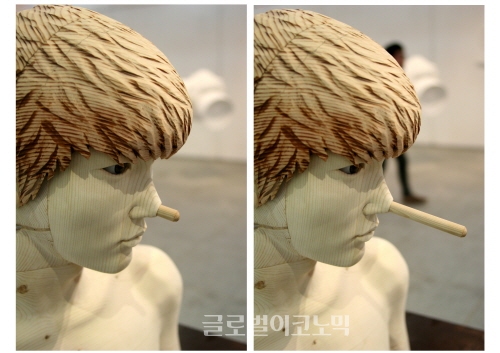

이미지 확대보기작가의 설명처럼 우리는 움직임을 제약 받고, 의식마저도 통제당하는 마리오네트와 같은 존재일 수 있다. 그러나 철학자 미셀 푸코가 지적한 것처럼 우리는 ‘원형감옥(Panopticon)’ 같이 우리를 전방위적으로 감시하는 권력구조의 현대사회에 살고 있을 수도 있지만, 우리가 이를 자각한다면 죄수로서만의 삶만이 우리 삶의 전부는 아닐 것이다.

사회학자 게오르그 짐멜이 설명한 대로 우리는 태어나면서부터 다양한 사회영역에 속하게 되고, 지배·피지배의 관계 속에 놓이지만 이는 고정적인 것이 아닐 수 있다. 짐멜의 지적대로 통일체로서의 사회보다 사회 각 분야의 기능적인 ‘상호작용’과 개개인간의 ‘상호작용’이 우리가 살아가는 이 사회에서는 더 큰 의미를 지닐 수 있는 것이다. 우리는 우리 삶의 주인공이나 주인일 수 있다. 그것은 우리가 우리의 삶에 있어서 모든 것을 조종하고 조정하는 ‘신’적인 존재, 즉 ‘지배자’여서가 아니라, 우리가 언제든 ‘마리오네트’처럼 권력과 사회 구조에 의해 조종당할 수 있는 존재임을 아는 ‘인간으로서의 자각’이 있어서일 것이다.

그리고 우리는 이를 통해 나의 삶에, 우리가 속한 사회에 작지만 의미 있는 변화를 일으킬 수 있다. 멈추어 있는 예쁜 인형인 마리오네트가 우리를 통해 움직여 우리의 모습을 그대로 투영하는 거울이 되어 우리를 자각하도록 변화시키듯이.

그리하여 생명 없는 나무 인형에서 우리의 또 다른 ‘아바타’나 ‘거울 같은 투영적 주체’로 변모하듯이. 나무 인형처럼 힘 없는 존재이지만 우리는 사회와 권력 속의 의식 있는 주체가 되고 싶다. 자각하는 주체로 하나의 소년이 된 피노키오처럼.

이미지 확대보기

이미지 확대보기☞

박종영

☞

전혜정

/글로벌이코노믹 전혜정 미술비평가