[김인현과 떠나는 공간정보(15)] 증강현실과 공간정보

현실세계 기반으로 가상의 사물 합성 부가정보 제공고성능 시뮬레이터가 대표적…실제와 같은 훈련 가능

이미지 확대보기

이미지 확대보기현실이 되어버린 가상세계

영화 ‘매트릭스’가 너무나 현실 같은 가상세계를 보여줬다면 동양철학에는 이와 비슷한 장자(莊子;BC 365~293)의 ‘호접몽(胡蝶夢)’이 있다. ‘대체 무엇이 꿈이고 무엇이 현실인가’라는 화두를 담고 있는 도가 사상의 유명한 일화이다. 호접몽이란 ‘나비의 꿈’이라는 뜻으로 사물과 자기의 구별을 잊은 물아일체(物我一體)의 심경을 의미한다. 어느 날 장자는 낮잠을 즐기며 꿈을 꾸었다. 꿈 속에서 그는 나비가 되어 온 세상을 신나게 날아다녔다. 잠시 쉬려고 나뭇가지에 앉았다가 깜빡 잠이 들고 말았다. 그런데 잠에서 깨어보니 인간 ‘장자’라는 것을 알았다. 장자는 깊은 고민에 빠졌다. 나비 꿈을 꾸는 장자인가? 아니면 장자의 꿈을 꾸는 나비인가? 대체 어떻게 구분해야 하는가? 이러한 관념의 세계와 현실의 세계의 간극에서 오는 혼돈은 수많은 영화와 문학의 소재로 자주 등장해왔다. 그런데 최근 너무나 현실같지만 결코 현실이 아닌 ‘가상현실’이 우리 곁으로 성큼 다가서고 있다. 바로 가상현실과 증강현실 등의 기술발전 덕분이다. 가상세계는 이제 영화의 소재를 넘어 우리에게 체험 가능한 현실이 되어가고 있는 것이다. 구글 글라스를 착용하면 영화 ‘매트릭스’의 네오처럼 벽을 뚫고 나갈 수 있고, 장자의 나비처럼 하늘을 날아다닐 수도 있다. 현실과 가상현실, 증강현실까지 공존하는 세상의 문이 열린 것이다.

현실(Reality)과 증강현실(AR: Augmented Reality)

이미지 확대보기

이미지 확대보기기존의 가상현실은 가상의 공간과 사물만을 대상으로 하지만 증강현실은 현실세계를 기반으로 가상의 사물을 합성하고 부가적인 정보들을 제공한다. 사용자가 눈으로 보는 현실세계에 가상의 물체를 겹쳐 보여주는 방식이다. 현실세계에 가상세계를 하나의 영상으로 합쳐 실시간으로 보여주기 때문에 혼합현실(Mixed Reality, MR)이라고도 한다. 이렇게 현실환경과 가상환경을 융합하는 복합형 가상현실 시스템(hybrid VR system)은 1990년대 후반부터 미국·일본 등을 중심으로 연구·개발이 진행되고 있다.

현실세계를 가상세계로 보완해주는 개념인 증강현실은 컴퓨터 그래픽으로 만들어진 가상환경을 사용하지만, 역시 주역은 현실환경이다. 컴퓨터 그래픽은 현실환경에 필요한 정보를 추가로 제공하는 역할을 할 뿐이다. 사용자가 보고 있는 실사 영상에 겹침(오버랩, Overlap)으로써 현실환경과 가상화면의 구분이 모호해지도록 한다는 뜻이다. 가상현실 기술은 가상환경에 사용자를 몰입하게 하여 실제환경을 볼 수 없게 만든다. 하지만 실제환경과 가상의 객체가 혼합된 증강현실 기술은 사용자가 실제환경을 볼 수 있게 해주며 뛰어난 현실감과 부가정보도 제공한다. 예를 들어 스마트폰 카메라로 주변을 비추면 인근에 있는 상점의 위치, 건물의 내부정보 등 다양한 정보가 화면에 표시된다. 이는 공간정보(GIS) 기술과 결합하여 커뮤니티 맵핑(Community Mapping), 원격 진료, 방송과 건축설계, 제조공정관리 등에 활용되고 있다. 최근 스마트폰이 널리 보급되면서 본격적인 상업화 단계에 들어섰으며 게임과 교육 등의 분야에서도 다양한 제품과 서비스가 개발되고 있다. 증강현실을 실외에서 실현하는 것이 바로 착용식 컴퓨터(Wearable Computer)다. 증강현실 시스템으로 비디오 방식과 광학 방식 등의 HMD(head mounted display) 형식의 오큘러스는 머리에 쓰는 형태의 컴퓨터다. 이 장치는 사용자가 보는 실제환경에 컴퓨터 그래픽·문자 등을 겹쳐 실시간으로 보여줌으로써 증강현실을 구현한다. 증강현실은 디지털 미디어에서 빈번하게 사용된다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기증강현실의 도우미들

스마트폰과 스마트패드의 카메라와 GPS, 3축 센서는 자신의 위치를 기반으로 공간정보(GIS) 기술과 결합한 가장 대표적인 증강현실 도우미다. 국내 스마트폰 보급 당시 ‘오브제’라는 증강현실 앱이 등장했지만 별다른 호응을 얻지 못했다. 증강현실에 대한 이해와 기기의 성능 모두가 부족했기 때문이다. 현재는 구글 나우 같은 앱이 위치기반 증강현실을 구현하는 보편적인 도구가 되고 있다. 많은 정보들이 공간정보(GIS)와 결합하여 더욱 현실감 넘치는 증강현실을 보여주고 있는 것이다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기가상현실(VR: Virtual reality)이란?

프랑스의 극작가, 시인, 배우이자 연출가인 앙토냉 아르토(Antonin Artaud)가 극장을 묘사하는 단어로 ‘버추얼 리얼리티’를 사용한 것이 가상현실이란 단어의 기원으로 알려져 있다. 현재의 ‘가상현실’ 의미와 가까운 ‘인공 현실(artificial reality)’이라는 단어는 1970년대에 1세대 가상현실 연구가 중 한 사람인 마이런 크루거(Myron Krueger)에 의해 만들어졌다. 그후 1980년대 후반에 미국의 컴퓨터 과학자인 재런 래니어(Jaron Lanier)에 의해 현재의 ‘가상현실’의 개념을 뜻하는 단어인 ‘버추얼 리얼리티’가 널리 쓰이게 되었다. 마이크로소프트의 홀로렌즈를 활용한 제품제작을 보여주는 가상현실은 컴퓨터를 사용해 인공기술로 만들어낸 실제와 유사하지만 실제가 아닌 특정 환경이나 상황 혹은 그 기술 자체를 의미한다. 가상현실을 설명하는 데 필요한 요소는 3차원의 공간성, 실시간의 상호작용성, 몰입 등이다. 3차원의 공간성이란 사용자가 실재하는 물리적 공간에서 느낄 수 있는 상호작용과 최대한 유사한 경험을 할 수 있는 가상공간을 만들어 내기 위해 현실 공간에서의 물리적 활동 및 명령을 컴퓨터에 입력하고 그것을 다시 3차원의 유사 공간으로 출력하기 위해 필요한 요소를 의미한다. 3차원 공간을 구현하기 위해 필요한 요소는 그것을 실시간으로 출력하기 위한 컴퓨터와 키보드, 조이스틱, 마우스, 헵틱 탐지기, 데이터를 통해서 더 몰입하는 극사실 환경을 만들 수 있다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기가상현실의 역사

일반적으로 1968년 유타 대학의 이반 서덜랜드(Ivan Edward Sutherland)에 의해 고안된 헤드 마운티드 디스플레이(머리부분 탑재형 디스플레이, Head Mounted Display; HMD)가 최초의 가상현실 시스템으로 알려져 있다. 최초의 HMD 시스템의 무게가 너무 무거워 천장에 고정되어 있었으며, 선으로 표현된 3차원 영상으로 가상공간이 생성되었다. 초기 가상현실 시스템 가운데 주목할 만한 것으로는 1977년 MIT에서 개발한 아스펜 무비 맵(Aspen Movie Map)이 있다. 이는 사용자로 하여금 콜로라도 주의 아스펜으로 가상여행을 떠날 수 있게 해주는 가상현실 시스템이다. 시각을 이용한 가상현실로서는, 1991년에 일리노이 대학의 토머스 데판티(Thomas DeFanti) 등에 의해서 제안된 CAVE(Cave Automatic Virtual Environment, 몰입형 투영 디스플레이)가 유명하다. 가상현실 모델링 언어(Virtual reality modeling language: VRML)는 ‘뒤퐁’에서 사용자들이 웹브라우저를 이용해 3차원 데이터에 접속할 수 있도록 하이퍼 플랜트 가상현실 모델링 언어 응용프로그램을 개발했다. 사용자들이 가상현실을 경험할 수 있도록 애니메이션, 이미지, 오디오 등 복합 미디어 구성을 지원하는 웹 기반 3차원 상호작용 모델링 언어이다. 세계 최초의 웹GIS(Geographic Information System)인 인트라맵(Intramap) 3D의 초기 버전도 VRML을 기반으로 개발되었다. 가상현실 시스템은 3차원 시뮬레이션을 통해 실제 같은 효과를 부여하는 시스템으로서, 시스템 사용 환경에 따라 몰입형 가상현실(immersive VR), 원거리 로보틱스(tele-robotics), 데스크톱 가상현실(desktop VR), 삼인칭 가상현실(third person VR) 등으로 분류할 수 있다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기시뮬레이터나 움직임이 빠른 텔레비전 게임은 영상을 만들어 내고 그것을 연속적으로 바꿔줌으로써 마치 움직이는 것처럼 보이게 하는 컴퓨터의 기능을 이용한 장치이다. 실제로 가상세계를 현실처럼 만드는 영화나 실제 상황처럼 확인해야 하는 군대, 항공수송 기관, 우주개발 기관 등에서 많이 쓰이며, 더욱 정교한 성능의 시뮬레이터를 개발하기 위한 연구가 계속되고 있다. 시뮬레이터는 비행기 조종사 훈련이나 우주선, 항공기, 잠수함, 탱크, 헬기 등을 운용하기 전에 실제장비와 똑같이 만들어서 컴퓨터를 통해서 무한 반복 훈련을 할 수 있는 장치이다. 훈련을 받지 않은 사용자에게 고가의 실물 비행기를 조정시키는 것은 엄청난 위험과 함께 막대한 비용이 들기 때문이다. 비행 시뮬레이터는 2종류의 주요한 기능을 수행하는 컴퓨터를 포함한다. 한 대는 유압 장치를 조작하여 조종 장치의 조작에 맞추어 조종석을 상하로 이동시키고 방향을 회전시킨다. 다른 한 대의 컴퓨터는 조종사가 보는 시계를 만들어 낸다. 컴퓨터의 기억 장치에는 훈련 구역의 지도가 입력되어 있어 시뮬레이터의 조종 장치의 움직임에 맞추어 영상을 만들며 이동시켜 간다. 컴퓨터는 여러 가지 기상 조건을 설정할 수 있으며, 밤과 낮에 맞추어 밝기를 만들어 낼 수도 있다. 또한 극한 상황을 만들어서 대응 훈련을 할 수 있다. 시뮬레이터의 모니터는 훈련자에게 실제의 것과 똑같이 보이는 시야를 주기 위해 레이저 광선을 이용해 대형 화면에 컴퓨터가 만들어 낸 영상을 비춘다. 그 밖에 훈련자의 헬멧에 부착된 작은 화면에 영상을 만들어 내는 방법도 있다. 우리나라 방위사업청에서는 F-35스텔스 비행기 구매 여부를 결정하기 위해 시뮬레이터(F-35 시뮬레이터)를 사용하기도 했다. 이는 대단히 이례적인 일이다. 이것의 조종석은 실물항공기의 조종석과 동일해 실습자가 조종간이나 레버를 움직이면 발동기의 출력이나 보조날개의 각도, 현재의 고도·속도로부터 항공기가 다음 순간 어떻게 움직이는가를 본체의 아날로그계산기로 계산한다. 계산 결과는 조종석의 계기판에 나타난다. 미군이나 우리나라 특수부대에서도 낙하산 훈련 등 고도의 위험이 따르는 경우에 전투시뮬레이터를 통해 훈련하기도 한다.

이미지 확대보기

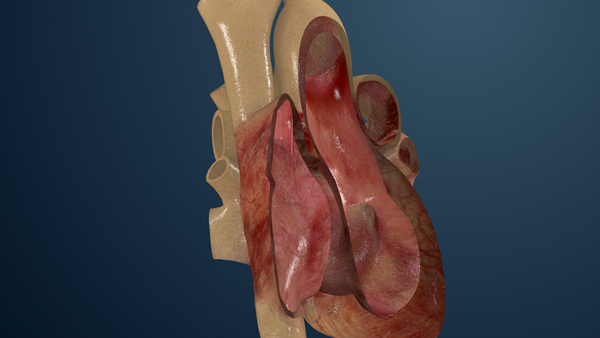

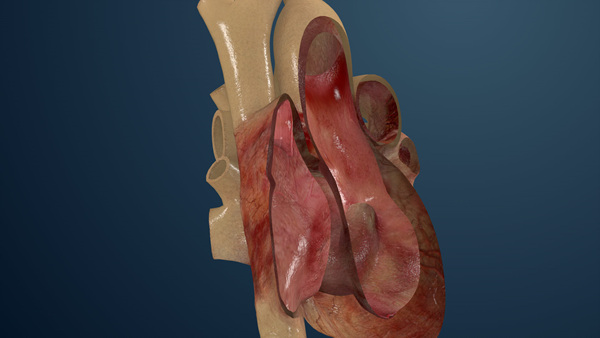

이미지 확대보기의료용 시뮬레이션은 가상현실 기술을 이용해 사실에 근접한 가상 시술환경을 만든다. 시술 경험이 없거나 또는 습득하고자 하는 시술방법을 설정하여 다양한 경험을 습득하게 하면서 진단 및 시술 기술을 배우게 한다. 인체를 가지고 직접 실습하기 어려운 환경에서도 상호작용으로 시술 계획 및 진행을 검증하기도 한다. MRI, CT 등의 의료영상에서 물리적 특성을 추출하여 수술계획 및 진단, 해부학교육, 가상내시경 등을 실현하기도 한다. 다양한 환자 시뮬레이터를 통해 심장이나 실제 수술하기 어려운 부분에 대한 수술 방법과 장비 사용법을 익힌다. 또한 수술 환자의 재활을 돕기도 하며 각종 시뮬레이션을 통해서 가상의료 상황을 만들기도 한다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기가상현실을 구현하는 기기

삼성기어VR는 헬멧처럼 머리에 쓰는 디스플레이 장치다. 눈 바로 앞에 화면을 두고 렌즈로 디스플레이를 볼 수 있도록 고안된 제품이다. 가로로 놓이는 화면은 중앙을 반으로 나눠 서로 다른 2개의 화면을 보여주는데, 3D 효과를 위해 오른쪽과 왼쪽 눈에 각기 다른 영상을 보여주기 위함이다. 이를 ‘사이드 바이 사이드’ 방식의 3D 기술이라고 부른다. 화면분할은 기어VR 속에 내장된 2개의 렌즈가 담당한다. 삼성전자는 기어VR를 우선 새 대화면 스마트폰 갤럭시노트4와 함께 쓸 수 있도록 했다. 기어VR의 거치대에 갤럭시노트4를 가로로 끼우고 머리에 쓰면 된다. 갤럭시노트4의 화면 크기는 14.4㎝(5.7인치), 해상도는 2560×1440이다 스테레오3D로 보여준다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기2014년 6월 25일 미국 샌프란시스코에서 열린 구글 I/O 개발자 콘퍼런스에서는 다양한 안드로이드 웨어 기기가 공개되었다. 구글 카드보드(Googl Card Board)는 구글 웨어러블 콘퍼런스에서 종이로 만든 VR 헤드셋을 선보인 초저가 VR기기인 '카드보드'이다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기공간정보의 세계는 미세한 원자와 전자, 미립자에서부터 우주공간까지를 포괄한다. 공간정보를 관리하는 것은 전자 원자를 관리하는 데서부터 시작하며, 이러한 현실의 현상을 증강현실을 통해 질병관리를 위한 DNA지도 제작, 건축물의 실내정보 관리, 도시 개발, 공장 관리, 발전소 관리 등의 다양한 분야에 활용할 수 있다. 또한 증강현실이나 가상현실을 통해서 많은 비용을 들이지 않더라도 여러 가지 예측과 훈련, 관리, 운용 등이 가능하다. 가상현실과 증강현실 기술은 공간정보(GIS) 기술과의 결합을 통해 우리가 살아가는 공간(Space) 속으로 들어와 날로 진화하고 있다. 예전에는 현실적으로 불가능하다고 판단되거나, 예산 부족과 낭비적인 실험이라는 이유로 포기할 수밖에 없었던 여러 도전들이 가능해지고 있다. 더욱 효율적이며 더욱 창조적인 미래의 기술, 미래의 먹거리와 일자리는 결코 먼 곳에 있지 않다.

김인현 (주)한국공간정보통신 대표