이미지 확대보기

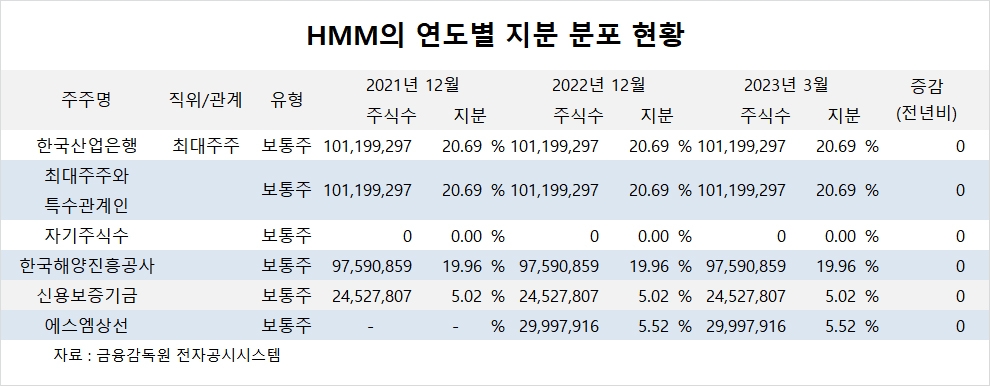

이미지 확대보기HMM의 최대주주인 한국산업은행은 한국해양진흥공사와 함께 HMM 경영권 공동 매각을 위한 공고를 내고 본격적인 매각 절차를 개시에 나섰지만 소액주주나 일반주주들을 위한 의무공개매수 제도에 관한 내용은 담겨져 있지 않은 것으로 보입니다.

한국산업은행은 정부가 지분 100%를 갖고 있는 특수은행입니다. 금융당국은 그동안 최대주주에 의한 약탈적 M&A(인수합병)를 막기 위해 의무공개매수제도를 도입하겠다고 천명했지만 정작 정부가 지분을 전량 갖고 있는 한국산업은행의 HMM 매각에는 의무공개매수제도에 대해 모르쇠 입장을 보이고 있습니다.

HMM의 주가는 지난 21일 산업은행과 해양진흥공사가 보유한 2조7000억원가량의 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 영구채 중 우선 1조원 규모를 주식으로 전환해 매각하기로 했습니다. 영구채 행사가격은 5000원이며 전환 시점은 올해 10월입니다.

산업은행과 해양진흥공사가 보유한 영구채가 주식으로 전환하게 되면 2억주의 물량이 늘어나게 됩니다.

HMM의 발행주식 총수는 4억8903만949주이며 발행주식의 절반에 가까운 물량이 불어나는 셈입니다.

산업은행과 해양진흥공사는 이번 HMM 매각에서 입찰대상으로 HMM 보통주 총 3억9879만156주에 대해 매각을 실시할 방침입니다.

이는 산업은행이 보유한 1억119만9297주와 해양진흥공사가 보유한 9759만859주에 영구채가 주식으로 전환되는 물량 2억주를 합한 주식수입니다.

산업은행 측은 영구채의 주식 전환으로 인한 투자자들의 우려에 대해 시장에 미치는 영향을 최소화하는 방향으로 인수자와 협의해 처리할 것이라고 설명했지만 2억주에 달하는 물량이 풀려 나오는 만큼 지분가치가 희석되는 것은 피할 수 없는 상황입니다.

산업은행과 해양진흥공사는 HMM 매각을 위해 지난 4월 삼성증권(매각자문), 삼일PwC(회계자문), 법무법인 광장(법무자문) 등으로 매각자문단을 구성한바 있습니다.

산업은행과 해양진흥공사는 HMM의 매각에 의무공개매수 제도의 도입을 추진할 수 있는 시간적 여유가 있었지만 이번 매각에서 의무공개매수 제도를 시행하지 않을 것으로 보여 윤석열 정부의 공약을 아예 무시하는 것이 아니냐는 지적이 나오는 대목입니다.

HMM은 올해 3월 말 기준으로 자본총계가 20조8421억원에 달하고 있는데 기타자본구성요소가 4조878억원이며 이 가운데 신종자본증권이 2조6798억7500만원에 이릅니다.

신종자본증권은 2018년~2020년 사이 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 형태로 발행됐습니다. 표면 만기는 30년이며 인수자가 풋옵션(조기상환청구권)을 보유하지 않아 자본으로 회계 처리할 수 있는 영구채로 분류됐습니다. 산업은행이 1조8400억원, 해양진흥공사가 8400억원 규모의 영구채를 보유하고 있습니다.

증권가에서는 윤석열 정부의 의무공개매수 제도의 도입 의지를 분명히 천명할 수 있도록 산업은행과 해양진흥공사가 HMM 매각의 최종 단계에서 소액주주와 일반투자자들이 납득할 있도록 의무공개매수 방안을 제시해야 한다는 지적이 나오고 있습니다.

증권용어 의무공개매수제도

의무공개매수제도는 상장회사의 경영권을 장악할 정도의 주식을 취득하는 경우 주식의 일정 비율 이상을 공개매수로 취득하는 것을 의무화하는 제도입니다.

피인수회사 주식의 일정 지분 이상을 보유하면서 최대주주가 될 때 인수회사는 전체 주식의 50%에 1주를 더한 분량에 대해 공개매수청약 의무를 지게 되며 지배주주와 동일한 가격(경영권 프리미엄 포함)에 해당 주식을 구입해야 합니다.

다만 공개매수에 응한 주식이 50%에 미달하면 청약물량만 매수해도 의무를 다한 것으로 간주하고 있습니다.

공개매수의무제도는 지난 1997년 도입됐지만 외환위기를 겪으며 기업 구조조정을 지연시킨다는 우려 때문에 1998년 폐지됐습니다.

이 제도가 사라진 후 최대주주는 경영권 프리미엄을 붙여 비싼 값에 주식을 팔 수 있지만 일반 투자자는 제 값을 받지 못해 코리아 디스카운트를 유발하는 원인의 하나라고 지저되어 왔습니다.

반면 유럽, 영국, 독일, 일본 등 대부분의 선진 금융시장은 의무공개매수제도를 도입하고 있습니다. 미국은 의무공개매수제도는 없지만 회사법에 이사회가 회사뿐 아니라 주주에 대한 충실의무를 지도록 하는 소액주주 보호장치를 마련해 놓고 있고 대부분 지분 100%를 인수토록 하고 있습니다.

김대성 글로벌이코노믹 연구소장 kimds@g-enews.com

[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.