이미지 확대보기

이미지 확대보기중국은 최근 대외 원조액을 공개하지 않고 있다. 라틴아메리카, 아프리카, 중동, 또는 중국 주도의 경제권 구상 '일대일로' 참가국에 거액을 투자하는 것이 종종 이슈가 되는 정도다. 그러나 그 목적은 대외 원조 본래의 복지와 자선 의도가 아니라 "베이징에 돈을 보내도록 유도하는 루트를 개척하는 사업투자"에 불과하다는 주장이 제기됐다.

미국 버지니아주 윌리엄메리대학의 대외원조 조사기관 '에이드 데이터 조사 연구실(Aid Data Research Lab)'은 중국이 공개하지 않은 액수를 추정하기 위해 중국 및 관계국 정부의 공문서와 보도, 중국 동맹국이 발표한 원조 금액과 대출 금액 등을 조사한 결과를 최근 공개했다.

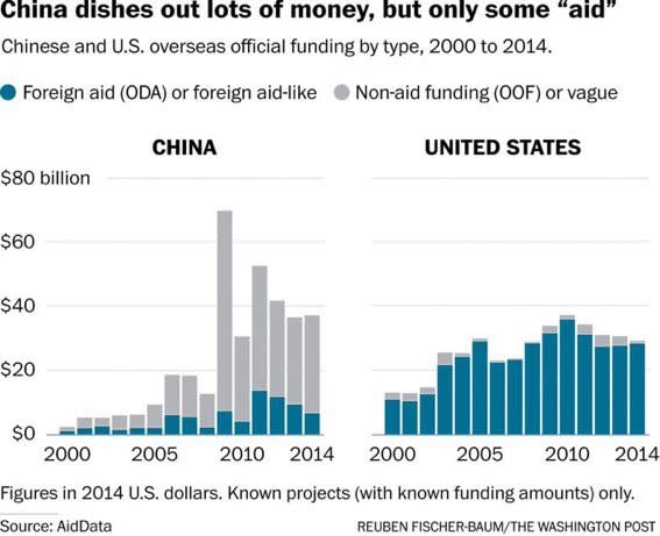

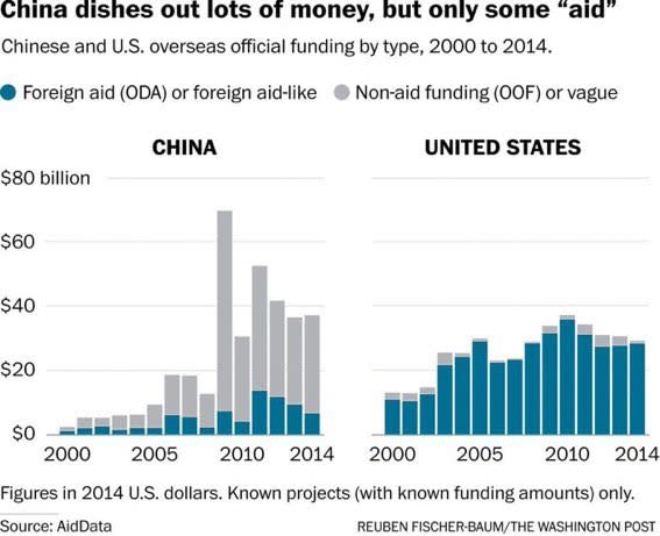

에이드 데이터에 따르면 2000~2014년 15년간 중국은 대외 원조로 3960억달러(약 448조원)를 지출했다. 이는 세계 최대의 원조국 미국의 3990억달러(약 452조원)와 견줄 수 있는 액수다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기또한 2014년 7월 '중국 대외 원조 백서'에 따르면 원조 대상국은 총 121개국, 지역별로는 아프리카가 51개국으로 가장 많고 아시아 지역은 30개국에 달했다. 전 세계 150개 이상 국가들이 원조라는 명목 아래 베이징과 채무관계로 얽혀 있는 셈이다.

유럽과 미국, 일본을 포함한 35개 선진국이 가입한 경제협력개발기구(OECD)는 "공적개발원조(ODA)는 전통적으로 피원조국의 경제 발전과 복지 발달을 목적으로 한다"고 정의하고 있다. 따라서 ODA는 원조와 상업 목적이 혼합되어서는 안된다는 조건이 붙어 있다.

미국 수출입 은행이 올해 여름에 발행한 보고서에서 "중국의 금융기관은 일반 수출 신용 상품과 '원조로 보이는 대출(aid-like credit)'의 조합 같은 혼합 상품을 판매하고 있다"고 경고했다.

미국 금융업계 애널리스트들 또한 "중국은 개발도상국에 대한 OECD 협정을 지키는 회원국과는 다른 조건에서 재정 융자를 하고 있다"는 견해를 남겼다.

에이드 데이터의 보고에 따르면 미국은 ODA가 대외 원조액의 93%를 차지하지만 중국은 21%에 그친다. 나머지 약 80%는 베이징에 상환해야 하는 상업 대출이다. 즉 원조를 받은 국가의 대부분은 자연스럽게 '대중국 채무국'이 되는 것이다.

미국 워싱턴 거점의 싱크탱크 '스팀슨센터'의 중국 전문가인 윈쑨(Yun Sun) 선임연구원은 "중국의 대외 원조 기준은 수입국의 특성에 맞춘 것이 아니다. 중국 공산당의 이해를 기준으로 하고 있다"고 일침을 가했다. 또한 그는 "원조 명목으로 중국에 송금 루트를 만드는 것을 목표로 하고 있으며 정치적, 상업적, 혹은 대외 선전 명목으로 중국의 명성을 높이는 것을 목적으로 하고 있다"고 비판했다.

지금 이 순간에도 중국의 대외 자금 명목 지출은 꾸준히 증가하고 있으며 줄어들 조짐은 도무지 보이지 않는다. 동시에 중국의 원조를 받고 베이징과 채무관계에 얽힌 국가도 점점 늘어나고 있다.

김길수 기자 gskim@g-enews.com

![[초점] 인구 노령화 여파, 이젠 ‘75세’부터가 노인](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=184&h=118&m=1&simg=20240425095633009479a1f3094311109215171.jpg)