[춤밭을 일구는 사람들(63)] 정길만(한국무용가, 안무가)

깔끔한 마무리 군더더기 없는 안무로 정평

신과 소통 갈망하는 안무 시대의 고민 담겨

'세계의 춤은 민족의 춤' 소통의 예술론 펴

이미지 확대보기

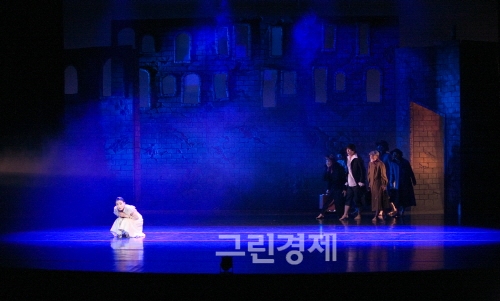

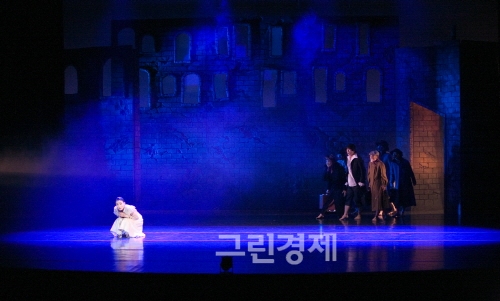

이미지 확대보기은자(隱者)의 현인, 그는 반개화(半開花)의 미덕으로 자신의 내적 성숙을 위한 열정을 춤 연구에 쏟아 부었다. 그는 깔끔한 마무리를 해내는 무사처럼 군더더기 없는 안무로 정평이 나있다. 묵묵히 춤밭을 갈아 온 그는 남국의 정취를 담은 종려나무를 닮아 있다. 그의 ‘희망의 나무’에 걸린 큐피트의 돌은 무지개 빛 승리를 점지하고 있다.

정독과 다독으로 풍부한 독서량에 나오는 그는 심오한 철학을 소화, 미학의 상층부와 소통하고 있다. 결국 자신의 본향인 고전과 민중의 애환을 소재로 한 작품에 애착을 갖게 되고, 다양한 대본 창작, 안무작, 연출작을 생산한다. 신과의 소통을 갈망하는 그의 안무작들은 자신의 예술가들의 천재성, 시대성, 고뇌의 흔적을 남긴 역사성과 결부된다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

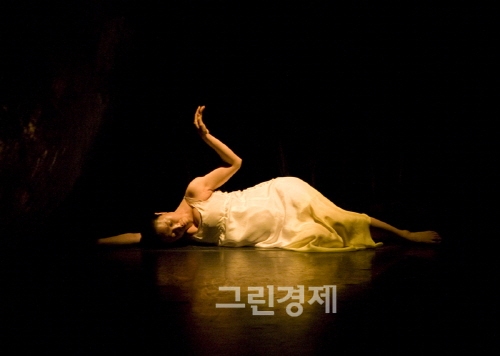

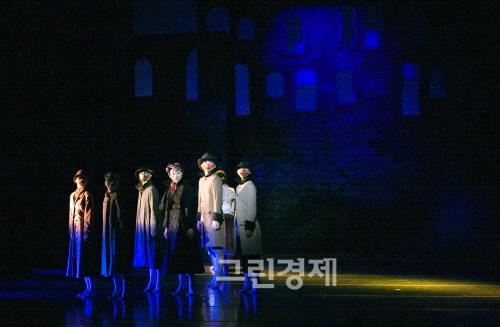

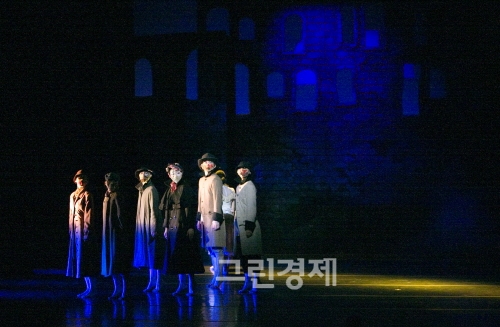

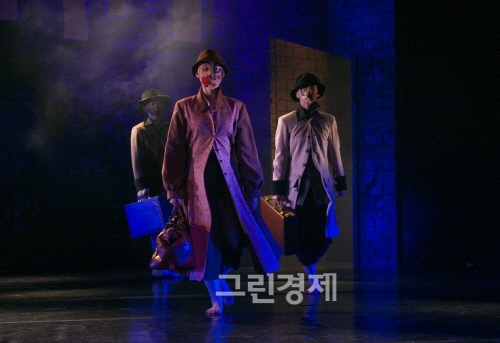

이미지 확대보기민족의 한과 뒤틀린 역사에 대한 고찰이 녹아 있는 그의 안무작들은 종합 예술의 최상을 견지하는 창의적 춤 조화, 문학성, 회화성, 음악성에 독창적 연출 방식으로 자신의 고독과 고뇌를 운명적으로 받아들여 고행에 가까운 작업을 해왔다. 현존의 흐름에 벗어난 작업은 늘 외로웠음을 그도 몸소 느껴야 했기에 그는 위대한 예술가의 관문을 통과한 셈이다.

정길만은 지속적으로 자신의 역량을 과시하며 제66년 광복절 경축행사 경기도 <빛나라! 대한민국이여!> 안무·연출(2011), 우리춤협회 “우리 춤 대축제” <회색정원> 안무·출연(2011), 국립국악관현악단 기획공연 <뛰다, 튀다, 타다 > 안무(2011), 경기도 제92주년 3·1절 기념행사 <잠든이여 깨어나라> 안무·연출(2011), 2010년 <상하이 엑스포 서울 홍보영상-서울: 역사와 비전> 제작안무·출연하며 2010년대를 마무리하였다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기이 당시에 그는 분단의 비극과 이에 따른 희생자에 대한 고찰, 춤 현실에 대한 자각, 조국의 현실에 대한 새로운 시각이 작품으로 구체화 된다. 정길만은 만조에 뜨는 간월사의 달처럼 이 세상을 조망하며 우주를 통해 본 작은 나라의 큰 꿈을 보게 된다. 그 한 축, 우리 춤은 그의 오브제로 그를 괴롭히고 사랑하게 만든다.

국립무용단 대화가 있는 무대 <택견에 숨어있는 춤사위 찾기 발표> <풀고가자-the first movement> 대본·연출·안무, 정동극장기획공연 The 4th Art Frontir <중간단계> 연출·공동안무, 극단 현 <죽은 시인의 사회> 뮤지컬 안무, 국립무용단이 만든 어린이 현장체험공연 <짱구가 보여주는 요절 복통> 총연출·안무에 걸친다.

그의 일상, 행사 안무와 연출을 병행하며 자신의 색깔 알리기에 분주했던 그는 자신의 정체성 찾기에 몰두했으며, 전통에 대한 연구와 창작의 변주, 그 경계에서 자신의 학문적 수양을 위한 학습을 게을리 하지 않았다. 부조리한 일에 있어서, 춤의 바른 향방을 위한 설득과 인내를 조화롭게 풀어왔다. 봄의 미토스는 그의 현실과 어울리지 못했다.

이미지 확대보기

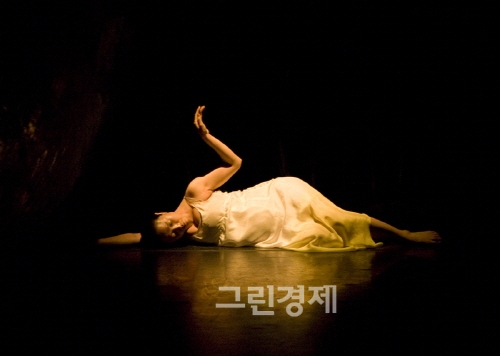

이미지 확대보기슬픔이 곧 희열이 되고, 그 카타르시스가 다시 한으로 회귀되는 한국의 미를 보편적 춤 언어로 표현을 지향하며 정길만은 외부출연이 극히 제한된 국립무용단에서 김숙자 무용단 <링반데룽Ⅱ-불멸의 처> 공민왕역(주역, 예악당, 2007, 2008), 채향순 무용단 <도리화> 신재호역(주역, 아르코대극장, 2012)에서 비교할 수 없는 탁월한 연기력을 보여주었다. 그의 안무대표작에서 보이는 그의 안무의도를 살펴보면 그의 춤 사상을 엿볼 수 있다.

금년 그는 <서편제>를 안무하며 ‘살아 존재하는 모든 소리는 어디에서 시작되어 무엇 때문에 머물렀다가 어디로 가야만 하는 사유로 왜 그렇게만, 사색의 저편을 가만 두지 않을까. 서편제는 가슴에 맺힌 한을 신성함으로 내면한 채 혈루를 낭자하며 잉태한다. 어느 소리꾼에 잠시 그리고 제자에게 이르고 듣는 이가 그 소리를 찾아야만 살 수 있는 소리는 복받친 한으로 굽이굽이 돌아 흘러 기쁨으로 머무르며 그것도 잠시 어느새 찾을 길 없는, 사라지고 마는 소리, 서편제는 그렇게 내 안에서 사색되어진다.’고 안무자의 말을 썼다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

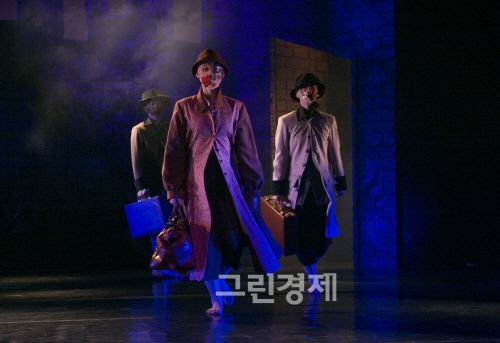

이미지 확대보기국립창극단 기획공연 <정금씨 & 호박씨>에서 정길만은 스타 시스템과 정형적인 창극단 공연양식에서 탈피, 창조된 공간속에서 새로운 소리와 움직임을 창출, 현실과 이상을 초월하며 ‘아파하는 곳을 치유해주고 욕구의 열망과 갈망을 순화시켜주는’ 가상의 공간으로 만들고 그 두 공간이 중첩되는 초월적 사유의 시공간 속에서 서정금이라는 한 예술가의 자아와 타자를 존재케 한다. 진정한 삶의 의미와 행복을 찾아가는 작품이다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기<뛰다, 튀다, 타다>에서 안무가는 ‘작품에서 표현되어지는 힘의 원리적 주제어는 그런 우리들의 삶에 더욱 더 넘치는 젊음과 열정, 그리고 인간이 행복하고자 하는 보람이 깃들어 있다고 볼 수 있다. 작품은 그런 의미를 충분히 내재되어 있음을 직시하고 안무는 국악음악에 맞춰 한국 춤을 추면서도 다양한 연출효과에 따른 움직임의 다양성으로 주제표현에서 말하듯이 뛰고 튀어 오르며 타다가 날기 위한 움직임의 개발을 유도한다. 이 작품은 몸부림치는 열정에 다시금 우리 젊은 날의 추억과 기대를 이 사회의 넘치는 에너지의 근원으로 활용하여 진정한 기쁨과 행복을 찾기 위한 노력으로 답하고 있다.’고 말한다.

정길만은 나라간, 사람간의 장벽을 허무는 소통의 춤으로, 타인의 배려로 자신이 성숙하며 존재했듯 자신도 남을 보듬는 향기가 되고 싶은 예술가로 살기를 원한다. 그에게 예술은 타인처럼 다가와 그의 스승이 되고 그의 주관이 되며 그의 놀이가 된다. 그는 즐겁지만 고독하고, 외롭지만 따뜻하다. 아직 먼 여행길선 자세로 떠나고 싶을 때 떠난 사람 그 사람인 듯싶은 사람이다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기고뇌하는 시인, 작가, 춤 철학자, 안무가, 교육자, 연출자, 춤 계몽가로서 정길만은 아픈 시대를 살아가고 있다. 그에게 봄은 겨울이었으며, 무대는 전선이었다. 이제 그의 아픔을 녹일 봄이 오고 있음을 그는 알고 있다. 정길만, 그는 세상의 흐름에 유연하게 대처하며 웅대한 꿈으로 자신감을 갖고, 밝은 춤 세상을 열어갈 것이다.

/장석용 문화비평가(한국예술평론가협의회 회장)

■ 정길만(한국무용가, 안무가) 약력

이미지 확대보기

이미지 확대보기중앙대학교 무용학과 겸임교수(2011∼현재)

국립무용단 운영위원(2008)

국립극장 표창-최우수단원(2006)

PAF춤 연기상 수상(2007)