안무가 최은지의 데뷔작 『빈 잔』

이미지 확대보기

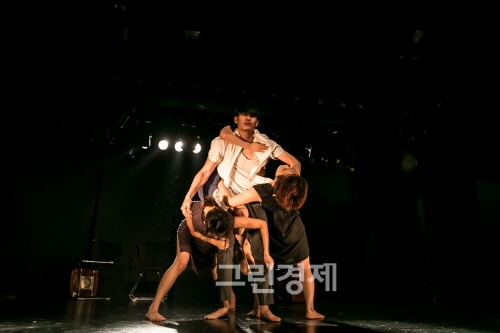

이미지 확대보기경제적 어려움을 겪는 대한민국의 모든 젊은이들을 대변하는 세 딸(최은지, 이다애, 박다혜)은 앙칼지게 조직적으로 아빠를 괴롭힌다. 스토리가 있는 춤극 『빈 잔』은 공감을 이루는 소재, 주제에 밀착된 연기로 진정성을 확보한다. ‘외로이 식탁에 앉아/소주잔을 채운다/찰랑거리는 술잔/허나 채워지지 않는다/여전히 빈 소주잔’, ‘빈 잔’의 이미지이다.

아버지와 세 딸의 공간은 치열한 전투가 이루어지는 공간이다. 파열음이 실탄의 파편처럼 떨어지고, 개화되거나 부화될 것 같지 않은 가족은 ‘판타지’라는 단어조차 꿈꾸지 못한다. 현대무용의 일면, 그 잔혹성은 견고한 기교와 심리묘사로써 피할 수 없는 소극장 공간에서 ‘나약한 아버지’를 향한 적개심과 앙칼짐을 여실히 드러낸다. 아버지는 기꺼이 화장(話葬) 당한다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기최은지 안무의 구상선은 과유불급을 선택한다. 보다 너른 세상을 위해 자신의 현재를 인지하고, 핵심적 춤 요소들과 연극적 동작 사항들을 디테일하게 포진시킨다. 자신들의 욕망을 위해 아버지를 희생시키는 행위는 공포를 넘어 테러에 가깝다. 최소한 지켜야 할 장벽은 여지없이 무너지고, 아버지라는 뿌리는 뽑히고, 침탈에 속수무책인 민중들의 삶에 귀착된다.

이미지 확대보기

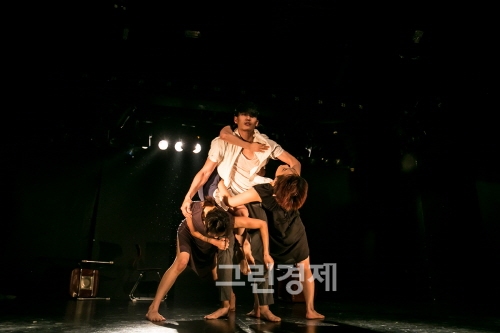

이미지 확대보기세 딸의 일상적 능멸에 잠식당한 아버지라는 그림자의 무게는 우울한 현대의 풍향계를 곁에 두고 ‘침묵의 제(祭)’를 올리는 것처럼 무겁다. 안무가 최은지는 짧은 시간 내에 화두 ‘빈 잔’에 대한 쾌답(決答)을 무난하게 적어낸다. 그녀는 탐미와 성숙으로 가는 길목에서 무용과 연극적 상상력을 자신의 춤 생태학으로 만들어가는 바람직한 자세를 보이고 있다.

가족의 일상적인 모습 안에 아버지의 소외감을 나타내는 강허달림의 ‘꼭 안아주세요’, 아버지의 독백, 아버지의 화목한 가정에 대한 회상은 ‘타악기와 추임새’, 아버지의 삶은 ‘애절한 노래’로 감정을 이입시킨다. 깨우치지 못한 슬픔, 최은지 안무의 『빈 잔』은 자신을 참회하며, ‘과격’한 율동으로 현대무용의 트인 장점들을 벽돌을 쌓듯 차분히 쌓아 올린다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기‘빈 잔’은 ‘빈 집’의 이미지처럼 쓸쓸하고 황량하다. 비우지 못하는 인간들의 속성을 『빈 잔』에 담아 분절된 가족의 고단하고 허기진 삶을 그린 최은지의 안무작은 작은 울림을 준다. 현대라는 푸줏간에 걸린 서민적 우리들은 미래에 대한 향방의 촉수를 잃어버리고 방황한다. 최은지의 『빈 잔』은 이 시대의 고통에 대해 같이 고민하고자 하는 희망의 불씨이다.