■ 금요일에 만나는 詩와 그림

사랑이나 우정을 어쩌다 잃게 되면 내 삶이 공터처럼 빈 것 같다. 허망해진다. 가파른 언덕을 오르는 것처럼 숨이 차올라 그 고통이 영원할 것처럼 보이거나 힘들어서 버거울 수 있다...하지만 일순간이다. 다 한때에 불과하다. 중국 당나라 시인 백거이가 ‘야화소부진 춘풍취우생 (野火燒不盡 春風吹又生)’이라고 했던가. 들불을 다 놓아도 봄바람이 불면 다시 시퍼렇게 돋아나는 봄풀처럼 평생에 걸쳐 근심과 걱정이 없는 날이란 ‘한때’에 지나지 않는다

사랑이나 우정을 어쩌다 잃게 되면 내 삶이 공터처럼 빈 것 같다. 허망해진다. 가파른 언덕을 오르는 것처럼 숨이 차올라 그 고통이 영원할 것처럼 보이거나 힘들어서 버거울 수 있다...하지만 일순간이다. 다 한때에 불과하다. 중국 당나라 시인 백거이가 ‘야화소부진 춘풍취우생 (野火燒不盡 春風吹又生)’이라고 했던가. 들불을 다 놓아도 봄바람이 불면 다시 시퍼렇게 돋아나는 봄풀처럼 평생에 걸쳐 근심과 걱정이 없는 날이란 ‘한때’에 지나지 않는다

여름 한때 / 천양희

비 갠 하늘에서 땡볕이 내려온다. 촘촘한 나뭇잎이 화들

짝 잠을 깬다. 공터가 물끄러미 길을 엿보는데, 두살배기 아

기가 뒤뚱뒤뚱 걸어간다.

생생한 生! 우주가 저렇게 뭉클하다

고통만이 내 선생이 아니란 걸

깨닫는다. 몸 한쪽이 조금 기우뚱한다

바람이 간혹 숲속에서 달려나온다. 놀란 새들이 공처럼

뛰어오르고, 가파른 언덕이 헐떡거린다.

웬 기(氣)가…… 저렇게 기막히다

발밑에 밟히는 시름꽃들, 삶이란

원래 기막힌 것이라고 중얼거린다

나는 다시

숨을 쉬며 부푼다. 살아 붐빈다.

이미지 확대보기

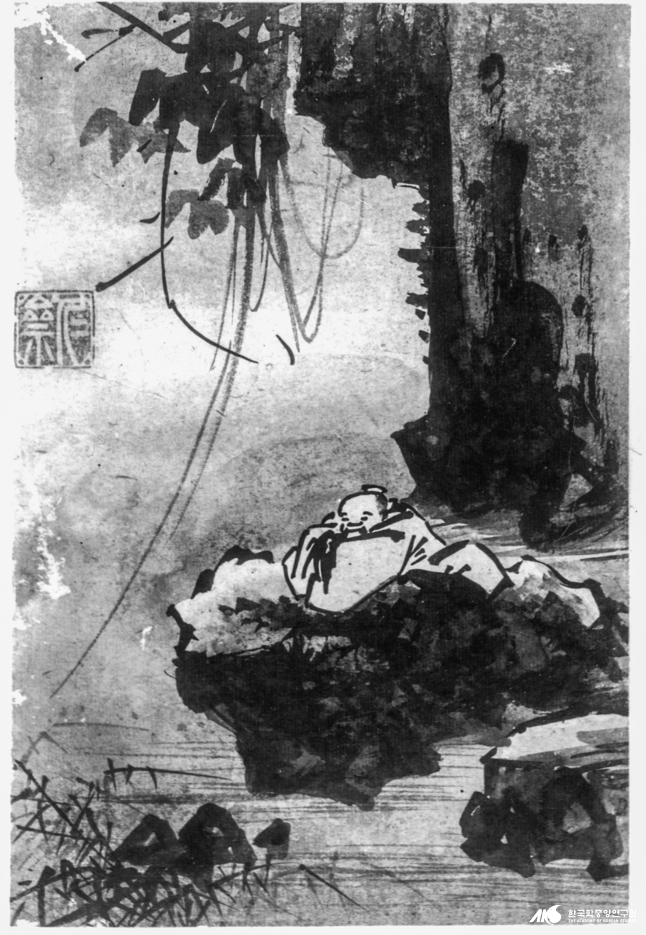

이미지 확대보기도덕성이 높으며 성품이 청렴한 선비(高士)에다 자기의 잣대를 두느냐, 아니면 어느 한가한 날의 ‘한때’에다가 나만의 렌즈를 들이미느냐, 그것에 따라서 그림의 제목은 <고사관수도(高士觀水圖)>라고도 부를 수 있고, 다르게는 <한일관수도(閑日觀水圖)>로 단 제목이 더 독자 맘에 찰 수도 있다.

개인의 취향과 안목에 따라서 강희안의 그림은 제목이 얼마든 달라질 수 있다. 여기에서 나는 ‘한때’을 의미하는 ‘한일(閑日)’에다 셔터를 누르고자 한다. 그러면서 그림을 바라보고자 한다.

1970년대 국립중앙박물관장을 역임한 바 있었던 미술평론가 최순우(崔淳雨, 1916~1984) 선생은 책에 <한일관수도(閑日觀水圖)>라고 제목을 달았다. 그이의 안목과 해설을 살피자. 다음이 그것이다.

이 작품은 큰 암벽 아래 바위에 엎드려 흐르는 물을 진종일 바라보며 사색에 잠겨 있는 한 사람의 백의거사를 그린 것으로 말하자면 인재 자신의 모습을 그렇게 그림 속에 들어앉힌 것이라고도 볼 수 있다. (중략) 조선시대 초기 화단에서 사대부화가 지니는 출중한 격조를 보여 주는 것으로 당시 상류사회의 미술취향을 짐작하기에 족하다고 할 만하다.

화면의 왼쪽 끝에 ‘인재(仁齋)’라는 방형 음각 도장이 찍혀 있으며, 15세기 그림으로는 보존상태가 매우 좋다. 인재는 진주 강씨로 자는 경우(景愚), 세종 원년(1419)에 나서 직제학 벼슬을 지냈으며, 세조 9년 4월 9일에 46세라는 젊은 나이로 돌아간 분이다.

인재(仁齋) 강희안(姜希顔, 1419~1464)의 출생 시기는 학자마다 이견을 보인다. 조선 태종 말년(1418)으로 보는 학자도 있다. 그게 정확하지가 않다. 어느 해일까. 강희안의 출생연도(1417, 1418, 1419) 진짜는?

그림을 보노라면 나는 시인 천양희(千良姬, 1942~ )의 ‘여름 한때’가 기억나서 그의 네 번째 시집인 <마음의 수수밭>(창비, 1994년)을 책꽂이에서 자꾸 꺼내들게 된다. 처음엔 ‘직소포에 들다’와 그림을 같이 올리려고 했다. 하지만 ‘직소포에 들다’는 그림 속의 인물처럼 시의 화자가 중심인지라 자꾸 걸리었다. 오히려 ‘여름 한때’가 내가 그림을 <한일관수도(閑日觀水圖)>로 읽고자 하는 맥락과 잘 통해서 그런 거다.

그럼에도 나와 달리 독자는 <고사관수도(高士觀水圖)>로 볼 수도 있기에 ‘직소포에 들다’의 전문을 여기에 옮긴다.

직소포에 들다 / 천양희

폭포 소리가 산을 깨운다. 산꿩이 놀라 뛰어오르고

솔방울이 툭, 떨어진다. 다람쥐가 꼬리를 쳐드는데

오솔길이 몰래 환해진다.

와! 귀에 익은 명창의 판소리 완창이로구나.

관음산 정상이 바로 눈앞인데

이곳이 정상이란 생각이 든다.

피안이 이렇게 가깝다.

백색 淨土! 나는 늘 꿈꾸어왔다.

무소유로 날아간 무소새들

직소포의 하얀 물방울들, 환한 水宮을.

폭포 소리가 계곡을 일으킨다. 천둥 소리 같은 우레 같은

기립박수 소리 같은 ― 바위들이 몰래 흔들린다.

하늘이 바로 눈앞인데

이곳이 무한천공이란 생각이 든다.

여기 와서 보니

피안이 이렇게 좋다.

나는 다시 배운다.

絶唱의 한 대목, 그의 완창을.

앞의 시는 천양희 산문집 <직소포에 들다>(문학동네, 2004년)에도 보인다. 그대로 옮긴 것이다. 아울러 책엔 이 시를 쓰게 된 사연과 동기 등이 잔잔한 육성으로 소개되고 있다. 그 일부를 소개하자면 이렇다.

어느 날 신문에서 ‘직소’ 폭포를 보았을 때, 나는 그 ‘직소’라는 이름에 숨이 멎는 듯했습니다. 그 이름에서 선비를 떠올렸기 때문입니다. (중략) 내 나이 서른일곱 되던 해였습니다.

직소폭포는 내소사라는 절 근처에 있었는데 그때만 해도 아는 사람이 별로 없었습니다. 나는 신문 한 장 달랑 들고 무작정 찾아갔습니다. 직소폭포는 길이 끝나는 곳에 있었습니다. 크지 않은 폭포지만 물길은 생각대로 곧았습니다. 다른 폭포들은 대개 산길 중간에 있거나 물길이 사선인데 직소폭포는 달랐습니다.

(중략)

죽는 것이 사는 것보다 차라리 낫겠다던 굽은 마음을 나는 직소폭포의 곧은 물줄기에 던져버리기로 했습니다. 몇천 년을 그토록 곧게 살아 있는 폭포 앞에서 한없이 부끄러웠기 때문입니다. (중략) 직소폭포를 만난 지 십삼 년 만에 “직소포에 들다”라는 시를 완성할 수 있었습니다. (같은 책, 17~21쪽)

화가도 그렇고 시인도 마찬가지로 짧으면 30분 만에 뚝딱 작품을 만들기도 하지만 천양희 시인이 그랬던 것처럼 누가 봐도 좋은 작품은 더께처럼 많은 시간이 쌓여야만 비로소 세상에 나온다. 이 점이 짧게 작품을 보려는 내내 작가에게 죄송하고 또 미안함이다.

시인이 좋아하는 자신의 대표시가 따로 있고, 독자로서 사랑하는(내가 좋아하는) 시는 언제나 같진 않다. 서로 어긋난다. 다를 수 있다. 이런 게 예술과 문학이 던지는 울림이자 또 다른 매력일 것이다.

열 번, 아니 백 번쯤 소개한 두 편의 시를 난 보았을 것이다. 결론은 ‘여름 한때’가 나는 더 좋았다.

전북 부안 내소사 근처에 있다는 직소폭포 구경을 아직도 직접 경험해보지 않아서 그런 것일 수 있다. 하지만 ‘비 갠 하늘에서 땡볕이 내려온다. 촘촘한 나뭇잎이 화들/ 짝 잠을 깬다. 공터가 물끄러미 길을 엿보는데, 두살배기 아/ 기가 뒤뚱뒤뚱 걸어’가는 그림은 이 여름에도 우리가 흔히 만나게 되는 풍경이다. 그러나 시가 아니라면 그냥 놓치고 마는 찰나의 순간이기도 하다. 언뜻 놓치기 쉬운 그림이기도 하다.

그럼에도 ‘나는 다시/ 숨을 쉬며 부푼다. 살아 붐빈다.’와 같은 절정의 환희가 빛나는 결승 지점엔 닿을 수 없는 현실이 못마땅하다.

그랬다. 아름다운 추억의 한때가 쌓이고 켜켜이 사랑으로 쌓여서 맞이하게 되는 노년(老年)은 근심과 걱정 따위가 없어야 한다. 그런데 어디 내 맘대로 그렇게 되던가. 평생이 살아지던가. 좋은 한때가 있어서 그런대로 한 세상이 살 만한 것이다.

그렇기 때문에 인생은 더러 ‘진로(眞露)’를 필요로 하고 ‘진로(進路)’를 잃어버리기도 한다. 도중에 우두커니가 된다. 우왕좌왕 헤맨다. 다! 그것도 인생의 한때이다. 다! 모두 지나가게 마련이다.

그림 속 인물도 그렇고, 시의 화자도 마찬가지다. 그림과 시에서 ‘진퇴(進退)의 지혜’가 정녕 돋보인다. 그것은 마치 “나아갈 때는 남의 도움을 받지 않고, 물러날 때는 남을 탓하지 않는다(進不藉人, 退不尤人)”라는 선비의 정신과 처신(處身)이 그림의 먹빛으로 시의 행간에 온통 스민다. 기(氣)가 번진다.

한 선비가 바위에 엎드려서 계곡의 흐르는 물을 물끄러미 지켜보고 있다. 어느 해, 여름의 한때가 붓으로 그려진 것이다. 아니면 어쩜 늦봄의 한때는 아니었을까.

“당신은 무슨 일로 그리합니까/홀로이 개여울에 주저앉아서/파릇한 풀 포기가 돋아 나오고

잔물이 봄바람에 헤적일 때에//가도 아주 가지는 않노라시던/그런 약속이 있었겠지요/날마다 개여울에 나와 앉아서/하염없이 무엇을 생각합니다” (김소월 시, 정미조 노래 ‘개여울’ 부분)

보지 않으면 또 그리움 커지고 (不見又思量)

만나본들 예전처럼 다시 헤어지려니 (見了還依舊)

자주 서로 만나고 안부를 물은들 (爲問頻相見)

함께 붙어 늘 지냄과 어찌 같으랴 (何似長相守)

하늘이 늙지 않는 것처럼 (天不老)

우리는 짝을 이루지 못하네 (人不偶)

이 슬픔을 모조리 데려다가 (且將此恨)

마당 앞 버드나무에 맡겨두려네 (分付庭前柳)

김소월의 ‘개여울’을 좇아 노래하다 보면 중국 송나라 때 시인 소동파의 벗 이지의(李之儀, 1038~1117)가 쓴 시적인 노랫말, 송사(宋詞) ‘사지춘(謝池春)’이 나란히 입 속에 포개진다. 둘 다 그 정서가 상통하고 사뭇 비슷해서다. 이별의 쓰라린 아픔을 개여울에 흐르는 물을 보거나, 마당 앞 버드나무에 맡겨두려는 처신은 흡사 동일한 인물인 것처럼 느껴진다.

그도 그럴 것이다. 사랑에 빠진 사람의 마음은 다 거기서 거기이다. 매우 비슷한 감정을 사물에 빗대어 드러낸다. 이 때문이다. 그림 속의 선비도, 시의 화자도 그 ‘한때’를 놓치기 싫어서 마침내 붓을 꺼내서 그림을 그려내고 펜을 들어 시로 적어낸 것이다.

고독. 실의. 상실. 좌절 등이 흐르는 물을 보노라면 잠시나마 씻겨 나간다. 어린 아기가 뒤뚱뒤뚱 걸어가는 뒷모습은 물처럼 부드럽고 보는 내내 행복감을 전해줘서 사랑스럽다.

사랑이나 우정을 어쩌다 잃게 되면 내 삶이 공터처럼 빈 것 같다. 허망해진다. 가파른 언덕을 오르는 것처럼 숨이 차올라 그 고통이 영원할 것처럼 보이거나 힘들어서 버거울 수 있다. 그렇다. 이러한 근심이나 걱정은 풀, 버들개지, 장맛비처럼 셀 수가 없다.

하지만 일순간이다. 다 한때에 불과하다. 조숙했던 사춘기 소년, 중국 당나라 시인 백거이가 ‘야화소부진 춘풍취우생 (野火燒不盡 春風吹又生)’이라고 했던가. 들불을 다 놓아도 봄바람이 불면 다시 시퍼렇게 돋아나는 봄풀처럼 평생에 걸쳐 근심과 걱정이 없는 날이란 ‘한때’에 지나지 않는다.

나는 다시

숨을 쉬며 부푼다. 살아 붐빈다.

그렇다. 이 두 줄의 시가 남은 인생의 진로에서 정답이다. 다시 숨을 쉬며 부풀 내일을 맞이할 일이다. 천양희 시인처럼 자신만의 직소폭포를 발견해 드는 것도 좋을 것이다. 한 번이라도 결혼해 부부로 살아본 사람이라면 누구나 다 알 것이다. 안 보면 죽을 것 같았던 이성과 막상 결혼해 보니 어땠는가. 별 볼 일이 그렇게 많지 않았을 것이다. 천국은 오히려 지난 처녀 시절, 총각 시절이 “내게는 다였다”는 것쯤은. 신혼이 지나면 금세 알아채고 말 것이다.

“한 끼 밥은 굶어도 견딜 수 있지만 정신의 허기는 사람을 황폐하게 만든다.”

시인의 말이다. 작가와 작가지망생을 위한 그저 인생독법(人生讀法)은 아니라고 본다. 다 우리가 따로 메모로 적어야 할 말이라고…. 나도 중얼거린다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기◆ 참고문헌

천양희 <마음의 수수밭> (창비, 1994)

천양희 <직소포에 들다> (문학동네, 2004)

천양희 <작가수업, 첫 물음> (다산책방)

최순우 <무량수전 배흘림기둥에 서서> (학고재, 2002)

정민 <성대중 처세어록> (푸르메, 2009)

주조모 엮음, 이동향 역주 <송사삼백수> (문학과지성사)

이진우 글로벌이코노믹 기자 rainygem2@g-enews.com

![[뉴욕증시] S&P500 지수만 소폭 상승 그쳐](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=270&h=173&m=1&simg=2025041807003705385c35228d2f5175193150103.jpg)