■ 금요일에 만나는 詩와 그림

우리는 너무 쉽게 친구를 허락하고 있다. 이 점이 문제라고 나는 생각한다. 50대 중반이 지나면서부터다. 점점 더 대화가 되는, 즉 상단전 궁합이 잘 맞는 벗을 만나기가 참, 버겁고도 어렵다. 요원하다...나이 마흔이 가까우면 ‘허교(許交)’를 준비해야 한다. 처음 만나자마자 친구 관계를 금세 허락할 것이 아니다. 오래 보고 잦은 만남을 통해 계속 ‘그’와의 ‘사귐을 허락할지, 말지’를 최종 결정해야 한다

우리는 너무 쉽게 친구를 허락하고 있다. 이 점이 문제라고 나는 생각한다. 50대 중반이 지나면서부터다. 점점 더 대화가 되는, 즉 상단전 궁합이 잘 맞는 벗을 만나기가 참, 버겁고도 어렵다. 요원하다...나이 마흔이 가까우면 ‘허교(許交)’를 준비해야 한다. 처음 만나자마자 친구 관계를 금세 허락할 것이 아니다. 오래 보고 잦은 만남을 통해 계속 ‘그’와의 ‘사귐을 허락할지, 말지’를 최종 결정해야 한다

친구에게 / 이해인

나무가 네게

걸어오지 않고서도

많은 말을 건네주듯이

보고 싶은 친구야

그토록 먼 곳에 있으면서도

다정한 목소리로

나를 부르는 너

겨울을 잘 견디었기에

새 봄을 맞는 나무처럼

슬기로운 눈빛으로

나를 지켜주는 너에게

오늘은 나도

편지를 써야겠구나

네가 잎이 무성한 나무일 때

나는 그 가슴에 둥지를 트는

한 마리 새가 되는 이야기를

네가 하늘만큼

나를 보고 싶어할 때

나는 바다만큼

너를 향해 출렁이는 그리움을

한 편의 시로 엮어 보내면

너는 너를 보듯이

나를 생각하고

나는 나를 보듯이

너를 생각하겠지?

보고 싶은 친구야

이미지 확대보기

이미지 확대보기오늘은 나도 편지를 써야겠다

언제 어디서나 ‘그’가 사무치게 그립다. 아마도 ‘그’는 내게 있어서 좋은 친구이거나 혹은 ‘보고 싶은’ 얼굴의 연인일 터….

유행(流行)은 돌고 또 돈다. 그것은 동서양이 별개가 아니었다. 19세기 프랑스에서도 그랬고, 16세기 조선에서도 마찬가지로 ‘부채’는 여성의 무기였다. 액세서리였으며 남녀 사이의 의사소통 수단이 되었다.

심지어는 청혼의 증표로 민속(民俗)이 되었다. 민간에서 널리 유행했다. 그것을 우리 조선은 일러 ‘풍속(風俗)’이라고 말했다. 풍속은 양반인 위로부터 일반 백성인 아래까지 형성되는 트렌드로 전승되었다.

그림 속 여인은 인상파 화가 베르트 모리조(Berthe Morisot, 1841~1895)인데, 인상주의의 아버지 에두아르 마네(Edouard Manet, 1832~1883)가 직접 그린 것이다.

마네와 모리조는 스승과 제자 사이로 만나 은밀한 연인 관계를 유지했다는데, 아, 활짝 편 부채로 눈을 가리는 것은 남녀 간 커뮤니케이션에 있어서 “나는 당신을 사랑해요”라는 의미가 담긴 제스처라고 한다.

사교장에서 여성이 얼굴 왼쪽 뺨에 부채를 올리면 ‘거절’이고 반대로 오른쪽 뺨으로 옮기면 ‘허교(許交)’을 뜻하는 거라고. 그날부터 찐1일(?)이 시작되는 거다.

조선 전기. 지금의 충북 진천 출신의 잘 생긴 미남자가 있었다. 이름이 ‘송반(宋盤)’이라고 한다. 태종 때, 병조판서에 올랐다. 그가 신출내기 고을사또로 재직하고 있을 때, 동료인 하급 관리의 딸이 어리고 총명하고 예쁜 것을 보고는 그만 맘이 핑크빛으로 동했다.

급히 가지고 있던 쥘부채를 펴서 먹물에 붓끝을 놀려 여덟 글자 ‘有女懷春 吉士誘之(유녀회춘 길사유지)’를 쓰고는 선물이라면서 주었다.

앞의 팔자(八字)는 <시경>에 보인다. “한 여자가 봄을 품고서 훤칠한 선비를 유혹하네”라는 뜻이다. 음탕함이 이와 같았다. 아주 노골적이었다. 그런데도 성희롱·성추문으로 고소되거나 스캔들로 곤혹을 겪은 바가 없었다. 상대가 이내 눈치를 채지 못해서 그런 거다.

다른 사또의 이야기도 있다. 조선 중종 때 양희수(楊希洙)가 함경도 지방 수령이 되어 부임하던 길에 배가 고팠다. 시장기가 있어 어느 농갓집에 들렀다. 마침 열세 살 소녀가 혼자 있어 대접을 했다. 음전한 행동과 고운 자태가 예사롭지 않았다. 훌륭한 식사 대접에 흐뭇했던가. 그만 이 양반도 자기 품에서 청·홍의 쥘부채를 꺼낸다. 답례 선물로 소녀에게 주면서 슬쩍 농(弄)을 섞었다. 이렇게 말했다. “이 쥘부채를 너에게 채단(綵緞)으로 주려는데 받겠느냐?”

소녀는 받았다. 두 해 뒤에 어느 날이다. 소녀의 아버지가 사또를 찾아왔다. 자기 딸이 폐백을 받았다면서. 이는 청혼한 것이니 자기 딸이 자청해서 양희수의 첩이 되겠노라고.

어쨌거나 양희수와 소녀는 초야를 치르고 부부가 되었다. 그 둘 사이로 태어난 아들이 둘이었다. 양사언과 양사기가 그렇다.

첫째가 양사언(楊士彦, 1517~1584)이다. 호가 ‘봉래(蓬萊)’다. ‘봉래’는 여름 금강산을 일컫는 별칭이다.

어느 날 싱거운 편지 한 통이 내게로 왔다

양사언은 출사 이후 외직(外職)을 전전했다. 40년의 긴 세월을. 그럼에도 부정이 없었다고 전해진다. 사람됨이 무욕(無慾)했기 때문이다. 그만큼 청렴했다. 그는 안평대군(세조의 동생), 김구, 한석봉과 함께 조선 전기의 4대 명필로 이름을 날렸다.

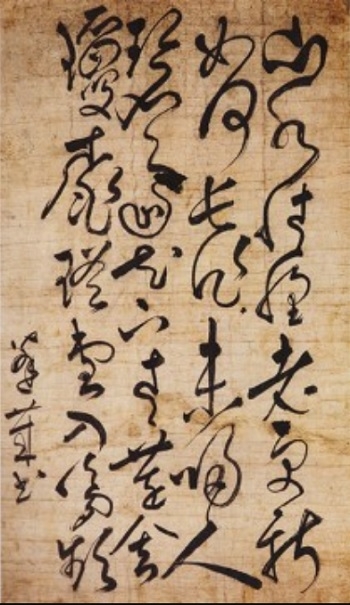

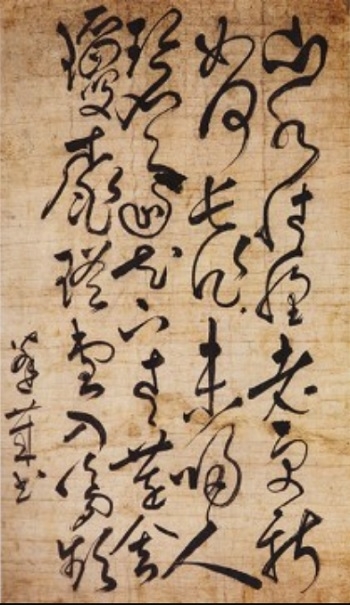

해서(楷書)와 초서(草書)에서 당대 으뜸이었다. 버금은 수많은 산하와 명승지를 유람한 것을 꼽을 수 있다. 또 있다. 그는 보고 싶은 친구에게 곧잘 편지를 잘 썼고 보냈다. 친구가 아니면 알아보기 힘든 특유의 초서로 말이다.

열두 글자

안변에 있던 양사언이 한양(서울)의 백광훈에게 편지를 보내왔다. 반가워 뜯어 보니 사연이라고는 딱 열두 자뿐이었다.

三千里外, 心親一片雲間明月 (삼천리외, 심친일편운간명월)

이 열두 글자가 전부였다. 이 편지는 정민 한양대 교수의 <스승의 옥편>(마음산책, 2007년)에도 등장하고, <한시미학산책>(휴머니스트, 2010년)에도 글이 보인다.

“삼천 리 밖에서 한 조각 구름 사이 밝은 달과 마음으로 친히 지내고 있소.”

정민 교수의 뜻풀이다. ‘심친(心親)’은 ‘마음에 가깝다’라는 의미이다. 그 낱말은 심리적인 거리감을 단적으로 표현한 것이다. 따라서 ‘심친’을 ‘친구’라고 넣어도 무방하다. 무릇 그 뜻이 상통한다.

“삼천 리 밖에 있어도 한 조각 구름 사이 밝은 달에서 너(친구)를 본다”라는 식으로 해석이 된다. 구름 사이로 보름달(백광훈의 얼굴)이 얼른 보였다가 다시 감춰지는 게 안타까웠다.

“그냥 네가 보고 싶었다”라는 말을 시적으로 에둘러 표현함이 낭만적이다. 그렇지만 어쩐지 싱겁기는 하다. 하지만 그 행간엔 우정(友情)이 맛있게 버무려져 있음이다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기안대회 성균관대 교수가 쓴 <궁극의 시학>(문학동네, 2013년)에도 봉래 양사언이 친구에게 보낸 편지가 초서 글씨체(사진)로 나온다.

아라재(亞羅齋)는 유명 커피전문점 브랜드 ‘테라로사’ 김명성 회장의 당호(堂號)로 알려져 있다. 미술애호가이자 개인컬렉터인 김명성 회장은 고미술소장품을 무려 70여 점이나 소장해 간직하고 있다고 한다.

김홍도, 김명국, 장승업 등의 조선 화가 작품만이 아니라 서예가로 유명한 안평대군·양사언·한석봉 등의 서예 작품까지….

친구에게

들어가는 사설이 길어졌다. 다시 편지 얘기를 하자.

<학성기우인(鶴城寄友人)>는 초서로 모두 스물여덟 글자가 보인다. ‘봉래’ 두 글자 빼고. 한시에 속한다. 칠언절구이다. 다음이 그것이다. 번역도 여기에 그대로 옮긴다.

山水情懷老更新 (산수정회노갱신)

如何長作未歸人 (여하장작미귀인)

碧桃花下靑蓮舍 (벽도화하청련사)

瓊島瑤臺人夢頻 (경도요대인몽빈)

산수 향한 그리움이 늙을수록 새롭건만

어이하여 오래도록 돌아오지 않는 건가

벽도화 아래에는 청련(靑蓮, 이백)의 집 있나니

경도(瓊島, 신선의 집)랑 요대(瑤臺, 신선의 집)랑 꿈속에서 자주 보이리

앞의 칠언절구는 양사언이 강원도 바닷가 안변(安邊)의 사또로 재직할 때 지은 시라고 한다. 같은 ‘안변’을 두고 정민 교수는 함경도로, 안 교수는 강원도로 소개해 적었다. 하지만 지금은 북한 땅이고 금강산이 가까운 강원도 쪽이 좀 더 맞지 싶다.

부채에 손수 글을 적어 내 마음이 가는, 가까운 이에게 선물로 주는 멋스러움이나 자기의 글씨를 종이에 써서 우체국에서 편지나 엽서로 친구나 애인에게 보내는 사람들은 이제 흔하지 않다.

그러한 관심과 정성은 더 이상 개인의 취향과 즐거움이 되지 못하고 있다. 21세기 대한민국은 그렇다. 과연 이것이 우리가 옛 사람들보다 정신적으로 풍요로운 삶일까? 진정 잘 살긴 하는 것일까?

이번 초여름이었다. 서점가에 핑크빛의 양장본, 한 신간이 나왔다. 지은이는 종교인 수녀이기도 한 이해인(李海仁, 1945~ ) 시인이다. 제목이 <친구에게>(샘터, 2020년)이다. 책의 내용은 시적인 에세이의 짤막한 글이 돋보인다. 보는 내내 우정과 친구를 독자로 하여금 자꾸 돌아보게 만들고 있다.

우리는 너무 쉽게 친구를 허락하고 있다. 이 점이 문제라고 나는 생각한다. 50대 중반이 지나면서부터다. 점점 더 대화가 되는, 즉 상단전 궁합이 잘 맞는 벗을 만나기가 참, 버겁고도 어렵다. 요원하다. 아직도 삽십 때처럼 하단전(돈·명예·권력·힘)만이 인기라서 반기려 한다. 게다가 사십 때 그랬듯이 중단전(섹스·스포츠·영화·취미)의 궁합만을 친구들이 바라거나 요구하고 있으니 나이 들수록 시나브로 말이 잘 오가지 않는다.

허교(許交)

그렇기 때문에 나이 마흔이 가까우면 ‘허교(許交)’를 준비해야 한다. 처음 만나자마자 친구 관계를 금세 허락할 것이 아니다. 오래 보고 잦은 만남을 통해 계속 ‘그’와의 ‘사귐을 허락할지, 말지’를 최종 결정해야 한다. 그리하여 서른과 마흔 사이에는 중단전이 아닌 상단전, 즉 정신적으로 마음이 잘 통하는 상대와 벗을 허교해야 한다. 다시 말해서 나의 ‘친구로 사귐을 허락한다’는 깐깐한 장치를 필요한 것이다.

좋은 친구는 ‘나무와 새’ 같아서 “네가 잎이 무성한 나무일 때/나는 그 가슴에 둥지를 트는/ 한 마리 새가 되는 이야기”가 사시사철 변함이 없다. 자유자재로 평온한 관계가 된다. 반면에 좋은 연인은 ‘나무와 꽃’과 같아서 항상 곁에 붙어 있길 요구한다. 꽃이 시들면 낙화유수(落花流水)로 별 볼일이 없다. 이 점이 우정과 애정이 비슷해 보이면서도 서로 다른 차이점이기도 하다.

정말 “보고 싶은 친구”는 “그토록 먼 곳에 있으면서도” 나를 잊지 않고 그리워하고 생각하는 법이다. ‘나’에게 한 마리 새가 되어 훨훨 먼 곳으로 갔다가도 때가 되면, 어느 날엔 날아서 내 곁으로 바짝 다가오는 법이다. 그것을 이해인의 시는 행간에서 말하고 있다.

<논어>에 이런 말씀이 보인다.

증자가 말하였다. “유능하면서도 무능한 사람에게 묻고, 많이 알면서도 적게 아는 사람에게 묻고, 있으면서도 없는 듯하고, 차 있으면서도 텅 빈 듯하고, 남이 자기에게 잘못해도 따지고 다투지 않는다. 전에 내 친구가 이렇게 했었다.(曾子曰: 以能問於不能, 以多問於寡, 有若無, 實若虛, 犯而不校. 昔者吾友, 嘗從事於斯矣)”

출처는 ‘태백(泰伯)’ 편이다. 여기에서 증자가 말한 친구는 안회(顔回)를 가리킨다. 안회는 공자가 가장 애지중지한 제자의 이름이다. 그러나 지금 이 세상에서 안회 같은 친구는 사실상 없다. 다만 있다면, 증자가 말한 것처럼 유능함에도 누가 봐도 무능해만 보이는 친구를 오십이 넘은 나이에도 불구하고 꾸준하게 만나주려는 친구만이 있을 뿐이다. 이런 벗이 내 주변에 있다면 어떻게든 ‘그’와 관계를 잘 맺는 것이 좋다. 좋은 친구가 되기 때문이다.

친구야, 사는 일의 무게로 네가 기쁨을 잃었을 때

나는 잠시 너의 창가에 앉아 노랫소리로 훼방을 놓는

고운 새가 되고 싶다. (10쪽)

좋은 음악을 듣다가 좋은 책을 읽다가

문득 네가 보고 싶어 가만히 앉아 있을 때가 있지.

그런 날은 꿈에서도 너를 본다, 친구야. (14쪽)

오늘은 호숫가에서 너를 생각해.

호수는 고요하게 하늘과 산을 안고 있고,

내 마음은 고요하게 너를 향한 그리움을 안고 있어.

물소리 하나 없는 침묵의 호수처럼

나도 너를 위해 고요를 배울 게, 친구야. (56쪽)

무엇을 부탁하기 전에 미리 챙겨주고

미리 배려하고, 미리 기도해주는 너의 정성을

나는 따라가지 못하지만 조금씩 배워보도록 할게.

당연한 듯 받기만 해서 미안해.

늘 앞서가는 사랑 고마워. (62쪽)

이해인의 <친구에게>서 뽑은 좋은 글이다. ‘캘리그라피’ 혹은 ‘손 글씨’로 내가 정성껏, 직접 적어서 친구에게 보낸다면 그는 또한 얼마나 기뻐할까. 서로 떨어져서 먼 곳에 설사 있더라도 벗을 상상하는 시간은 행복이 가득 고인다. 삶의 엔돌핀이 된다.

그렇기에 친구를 상상만 하더라도 외로움이 싹 가신다. “너는 너를 보듯이/ 나를 생각하고/ 나는 나를 보듯이/ 너를 생각하”는 사랑이 싹 트고 나무처럼 자라기 때문이다. ‘우정’이라는 이름의 그 사랑이 말이다.

삼천리 먼 곳에서조차 한 조각 구름 사이 언뜻 보인 보름달을 보면서 서울 사는 백광훈을 그리워한 양사언의 편지.

12 글자.

그것을 줄이고 줄이면 딱 일곱 글자로 남는다. “보고 싶다, 친구야!”가 맞다.

일곱 글자를 진정한 벗이라면 카톡이나 문자 메시지로만 계속해서 보낼 일이 아니다. 예쁜 내 글씨로 직접 친구에게 엽서나 편지로 좀 보낼 일이다. 이 얼마나 아름다운 일인가.

이미지 확대보기

이미지 확대보기◆ 참고문헌

이해인 <작은 기쁨>(열림원, 2008)

이해인 <친구에게>(샘터, 2020)

유아정 <아름다운 것들의 역사>(에이엠스토리, 2018)

안대회 <궁극의 시학>(문학동네, 2013)

남회근 지음, 송찬문 번역 <논어강의 상>(마하연, 2012)

정민 <스승의 옥편>(마음산책, 2007)

간호윤 <기인기사>(푸른역사. 2008)

이진우 글로벌이코노믹 기자 rainygem2@g-enews.com