■ 금요일에 만나는 詩와 그림

마른 나뭇잎. 이것은 곧 낙엽이 되어 땅에 무덤을 찾듯이 떨어진다. 거리의 쓰레기로 도시인에게 치부되지만, 산속의 농가 혹은 절집의 아궁이를 만난다면 한 끼니의 밥을 지을 수 있는 뜨거운 사랑의 ‘불’이 되기도 한다

낙엽 / 복효근 마른 나뭇잎. 이것은 곧 낙엽이 되어 땅에 무덤을 찾듯이 떨어진다. 거리의 쓰레기로 도시인에게 치부되지만, 산속의 농가 혹은 절집의 아궁이를 만난다면 한 끼니의 밥을 지을 수 있는 뜨거운 사랑의 ‘불’이 되기도 한다

벌레에게 반쯤은 갉히고

나머지 반쯤도 바스러져

간신히 나뭇잎이었음을 기억하고 있는,

죄 버려서 미래에 속한 것을 더 많이 기억하고 있는

먼 길 돌아온 그래서 가야 할 길을 알고 있는 듯

언제든 확 타오를 자세로

마른 나뭇잎

이미지 확대보기

이미지 확대보기시가 왼쪽 내 심장을 가만히 만지게 한다. 하여간 ‘낙엽’은 독자를 자기 응시화(自己 凝視化)로 초대한다. 또한, 그 시적 풍경은 ‘자연’에 속한다. 중학교 국어 교사가 직업이기도 한 복효근(卜孝根, 1962~ ) 시인의 시는 대체로 읽기가 수월한 편하다. 시는 <누우 떼가 강을 건너는 법>(달아실, 2017년)에 보인다.

“진정으로 귀중한 것은 생각하고 보는 것이지 속도가 아니다.”

보면 볼수록 멋진 말이다. 말은 한국인이 좋아하는 세계적인 작가 알랭 드 보통(Alain de Botton, 1969)의 <여행의 기술>(청미래, 2011년)에 나온다. 이 말로 나는, 복효근의 시를 독자가 읽기를 바란다. 아주 느린 속도로, 천천히 연필로 데생하듯이.

이렇게 하면 “마른 나뭇잎”이 곧 나의 노년이 되어 내면에 심상으로 턱, 그림자가 되어서 걸릴 것이다. 어쩌면 낚시꾼처럼 손맛을 느끼게 해 적잖이 흥분이 일어날지도 모른다.

환갑, 언제든 확 타오를 깡마른 나(나뭇잎)를 만나는 시간

나는 ‘공부(工夫)’라는 말이 좋다. ‘공부’라는 개념어에는 “어떤 일을 하는 데 드는 시간 혹은 정력”(필자 강조)이 함축되어 있기 때문이다. 이종묵 서울대 교수에 따르면, 환갑(還甲), 혹은 같은 의미의 화갑(華甲)에 대한 기록은 중국에도 없는, 우리 고유의 조선 문화인데 그 기록은 “16세기 등장하여 17세기 이후 민간의 풍속으로 널리 퍼진 조선의 독특한 문화”라고 했다. 이에 덧붙여 자세히 설명했다. 다음과 같다.

“태어난 시각과 날과 달, 해의 수로 헤아려본다면 시각은 2억 6만 3,520시간이요, 날짜로는 2만 3,060일이며, 달수로는 732달이며 햇수로는 61년이 된다. 다시 태어난 해와 달과 날과 시가 돌아온 것이 또한 드물다. 이것이 화갑이라는 명칭이 유래한 까닭이다” (이종묵 <돌아앉으면 생각이 바뀐다>, 190~191쪽 참조)

1970년대. 그때 그 시절. 내가 살았던 어릴 적 동네만 하더라도 우리 나이로 61세 환갑(還甲)를 맞이한 어른은 몇 분 없었다. 그래서 그랬던가. 환갑 생일은 온 동네의 떠들썩한 큰 잔치였다. 그랬다. 그것을 난, 여적 기억하고 있다.

환갑은 쉽게 말해, 나의 사주(연월일시)가 다시 생일로 나타나는 것을 뜻함이다. 일테면 내 경우엔, ‘갑진(甲辰·연), 무진(戊辰·월), 무술(戊戌·일), 무오(戊午·시)’가 내 사주(四柱)를 이룬다. 오는 2024년 되면 환갑의 그 해이다. 우리 나이로 61세가 된다. 육십갑자를 다하게 된다. 다시 내(아기)가 태어난 그 해와 달, 날과 시로 되돌아가는 셈이 된다. 이것이 바로 하늘의 이치이다.

그런 의미에서 18세기 조선의 문인 성대중(成大中, 1732~1809)은 비교적 장수(長壽)를 누렸다고 봐야 한다. 그가 남긴 유작인 고서 <청성잡기>를 정민 한양대 교수가 우리말로 번역해 일약 고전으로 만든 책! 스테디셀러 <성대중 처세어록-경박한 세상을 나무라는 매운 가르침>(푸르메, 2009년)엔 아주 좋은 화두의 글이 보인다. 다음이 그것이다.

성하면 쇠하게 되고,

지극히 성하면 패망한다.

이는 하늘의 이치니, 피할 수 있는 사람이 없다.

다만 성함에 처해서도 위태로운 듯이 여기는 자만이 패망을 면한

다.

盛則衰 (성즉쇠)

極盛則敗 (극성즉패)

此天理也 (차천리야)

無可逃者 (무가도자)

惟履盛如危者免 (유리성여위자면) (같은 책, 150쪽)

이게 어디 사람에게 뿐이겠는가. 자연에도 해당된다. 이를 복효근은 늦가을에 나무, 낙엽(落葉)에 비추어서 운명애(運命愛·Amor fati)로 받아들인다. 그 지천명의 살핌이 호젓하다.

벌레에게 반쯤은 갉히고

나머지 반쯤도 바스러져

우리 나이. 50세, 이쯤이 되면 누구든 깨우친다. 문득 알 수 있다. 벌레는 세상의 물든 때이고, 악(惡)이고 화(禍)이자 살(煞)이라는 것을.

하여간 시인이 언급하고 있는 ‘반쯤’은 어찌 보면 인생 백세의 반쯤인, 오십의 나이를 단적으로 가리킨다. 다음의 2연이 시작되는 부분을 보자.

간신히 나뭇잎이었음을 기억하고 있는,

죄 버려서 미래에 속한 것을 더 많이 기억하고 있는

여기서 “간신히 나뭇잎”이라는 것을 “기억하고 있”다는 시적 화자는 낙엽으로 죽기 일보 직전의 ‘인간(人間)’을 은유하고 있음이다. 어찌 보면 그것은 나이 듦의 인정이고, 속죄의 태도이자 신앙적인 고백으로 점차 확대되어 보인다.

이 시의 압권은 이 줄에 반전이 있다.

4행의 “죄 버려서 미래에 속한 것을 더 많이 기억하고 있는” 나뭇잎으로 보기까지, 5행이 시작이 되는, “먼 길 돌아서 그래서 가야 할 길을 알고 있는 듯”의 시간이 의미하는, 구체적으로 환갑이 가까워지는 나이의 시인 자신의 자화상으로 좁혀진다. 그렇듯 시를 볼 수 있다.

시의 대미를 장식하는 마지막 줄의 결론을 잇는, 6행의 “언제든 확 타오를 자세로”라는 나뭇잎의 현실 자각과 미래 운명에 대한 전망의 인식은 그래서 장례식장 분위기와 같다. 슬퍼서 비장미(悲壯美)가 넘친다.

그렇다. “마른 나뭇잎”의 낙엽은 인생의 나무, 화양연화(花樣年華)의 결과물 단풍(丹楓)이 끝난 직후의 자화상으로 그려진다. 그렇기 때문에 화갑의 환갑은 언제든 확 타오를, 인생에 가장 빛나는 시기일 수도 있다. 이뿐만이 아니다. 영혼은 살이 찌는 대신에 육신은 깡마른 ‘나’와 만나는 시간이 되기도 한다.

이생에서 기꺼이 낙엽이 되어야 다음 생으로 나뭇잎이 새로 나뭇가지에 움튼다. 내가 죽어야지 나의 자식, 후손이 이 땅에 발을 붙인다. 잘 살 수가 있다. 이를 성대중은 “물이 썩으면 이끼가 생기고/ 나무가 썩으면 영지가 돋는다/ 쌀이 썩어 술이 되고/ 사람은 썩어 귀신이 된다”라고 관찰해 보았다. 무릇 인간사 성쇠(盛衰)란, 그런 거다.

그렇기에 “마른 나뭇잎”의 낙엽이 미처 되기 전에, “죄 버려서 미래에 속한 것”으로 ‘나’를 깊이 응시하는 삶의 존재방식을 우리는 나무와 나뭇잎, 자연을 통해서 배워야 한다. 공부해야 할 것이다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기나의 사주, 악(惡), 화(禍), 살(煞)의 이중성

남자에게 여자는 악인가, 선(善)인가. 인간사 화는 종종 복(福)으로 바뀐다. 사주(명리학)에서 말하는 12가지 신살(神煞)의 신은 ‘이익’이 되기도 하지만 더러는 ‘손해’의 원인을 제공한다. 반대로 살(煞=殺)이라고 해서 반드시 나에게 해롭고 나쁜 것만이 아니다. 좋은 영향으로 내게는 미칠 수도 있기 때문이다.

요리사, 시인, 교사, 화가, 작가, 음악가, 무용수, 목수, 농부, 종교인, 건축가, 디자이너 등의 사주를 살피면, 목(木)의 기운과 토(土)의 기운이 왕성한 것(3개 이상)이 뚜렷이 보인다. 남녀 사이 인기가 많은 사람들의 팔자엔 화(火)의 기운과 수(水)의 쏠림 현상이 남다르다. 재물과 직업의 운이 승승장구 좋은 인연으로 이어지려면, 사주팔자에 반드시 그릇의 역할을 하는, 금(金)의 기운이 하나라도 버텨줘야 한다. 사주의 한 기둥을 단단히 뒷받침하고 있어야 한다. 이것들이 서로 물리고 상호 작용을 일으켜서 ‘신살’이 되는 것이다.

조선 최고의 화가 정선(鄭敾, 1676~1759)이 서예가 이광사(李匡師, 1705~1777)와 합작으로 그린 <24시품(二十四詩品)>(국립중앙박물관 소장품) 중 열 번째 작품인 ‘자연(自然)’을 보자. 그림 속에는 강여울 건너 편, 산 아래로 내린 짙은 안개 숲 속을 바라보는 시골 노인이 바구니 옆에 끼고 물 반 숲속 반쯤, 식으로 하염없이 구경하는 장면이 그려졌다.

참고로 1676년은 병진(丙辰)년이었다. 병은 ‘火’가 천간이고, 진은 ‘용띠’로 ‘土’로 지간을 형성한다. 또 1705년은 을유(乙酉)년이었다. 을은 ‘木’이 천간이고, 유는 ‘닭띠’로 ‘金’이 지간을 차지한다. 따라서 화가(정선)와 서예가(이광사)로 출발점에서부터 두 선조께서 앞에서 언급한 ‘목(木)의 기운과 토(土)의 기운’을 가지고서 태어난 것을 어렵지 않게 살필 수 있다.

물론, 두 선조의 연월일시(年月日時), 즉 사주를 정확히 알아야 하겠지만, 짐작하건대 정선은 토사주이고, 이광사는 목사주로 추측이 된다. 사설이 길어졌다. 본론으로 돌아가서 얘기하자면 이렇다.

토사주인 정선은 많은 산수도를 우리에게 남겼다. 자신의 부족한 기운을 자연에서 찾아 자기 자신을 위해 보충한 것이다. 반면에 이광사는 많은 글씨를 남겼는데, 글씨는 금(金)에 해당한다. 하지만 물(水)이 먹물로 바탕에 섞이었으니 목사주에다 현묘한 조화를 일군 셈이다.

하여간 정선의 그림을 통해서 복효근의 ‘낙엽’을 나는 망연자실, 시적 화자와 그림 속 노인이 되어 바라본 것이 사실이다. 아울러 단원 김홍도가 그린 <선인기우도>라는 그림도 보았는데, 인상적인 것은 한 늙은 선비가 탕건을 쓰고 소 등에 앉아 시골길을 유람하는 장면이 아니라, 화제(畵題) 내용이었다. 화제시를 여기에 소개하자면 이렇다.

“꽃은 떨어져 물 위에 흐르고, 한가로운 새는 울며 지저귀는데, 아무 일도 없는 육지선이네.”

落花流水閒啼鳴(낙화유수한제명) 一事無干陸地仙(일사무간육지선)

이 그림과 화제시를 통해 난 무릎을 쳤다. 왜냐하면 복효근의 시적 풍경과 흥취가 통한다고 보았기 때문이다. 빠른 말을 두고 느린 소를 골라 탄 저 노인은 늙마의 자신을 가리켜서, 이만한 비움의 삶을 누린다면 이 땅에 사는 신선의 경지(陸地仙)로 자신을 비유한 것이나 마찬가지이다. 돈과 명예, 권력의 욕심도 모두 “죄 버려서 미래에 속한 것을 더 많이 기억하”려는 바짝 “마른 나뭇잎” 같은 존재감이 오롯이 반죽되어 보인다.

정선의 ‘자연’ 그림 상단에 글씨는 이광사가 쓴 것이다. 한자는 이렇다.

“그림의 숲속 안개가 짙어 그림을 읽는 맛이 작아진다. 이는 영웅이 평범한 사람을 속이려는 솜씨이다.”

濃而少味 (농이소미)

此英雄欺人手也 (차영웅기인수야)

이 화평(畵評) 속에는 안개 낀 숲속의 풍경을 더욱더 신비화하려는 의도가 밴 것 같이 느껴진다. 도대체 강 건너 숲속엔 무엇이 있어서, 누가 살고 있기에 호기심 가지고 보지 말고 애오라지 정선은 그림 속 소탈한 노인네(‘나’)만 보라고 하는 것 같다.

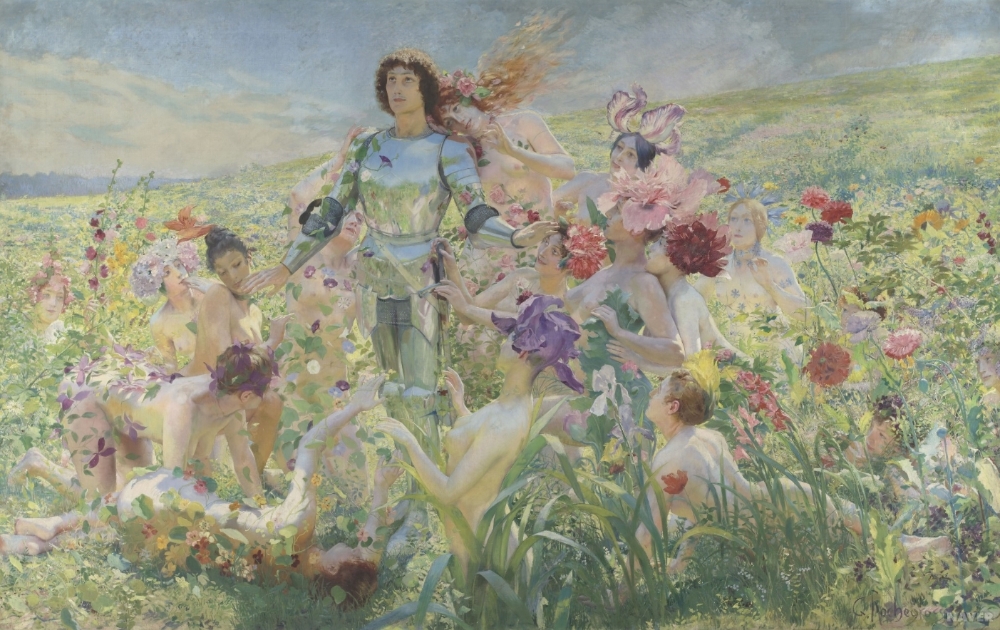

남자가 된다는 것, 파르시팔 신화

이주향 수원대 교수는 그림 <꽃밭의 기사>에 철학적인 담론을 진솔하고 재미있게 펼친 바 있다. ‘이주향의 그림으로 읽는 철학(28)’이란 제목을 단 경향신문 연재 칼럼이 그것이다. 그 일부를 소개하자면 다음과 같다.

그림은 남자가 된다는 것이 무엇을 의미하는지를 곱씹게 만드는 이야기, 파르시팔 신화를 그린 것입니다 (중략)…사내랄 수 있는 남자는 아무리 나이를 먹어도 칭찬을 듣고 싶은 여자가 곁에 있어야 합니다.

여성은 남성의 영감의 원천이자 행위의 동기니까요. 파르시팔의 영감의 원천은 블랑쉬 플레르(Blanche Fleur)라는 여인입니다. 하얀 꽃이라는 그녀의 이름만으로도 그녀가 파르시팔에게 어떤 의미인지 알 수 있지요?

그 하얀 꽃이 살고 있는 성이 적군에게 위협을 받자 하얀 꽃은 파르시팔에게 도와달라고 청합니다. 물론 파르시팔은 목숨을 걸고 침입자를 몰아냅니다. 남성을 싸울 줄 아는 사내로 만드는 것은 여성적인 힘이니까요.

남성의 심장에는 아니마(anima) 즉, 내면의 여성이 집을 짓고 있습니다. 심장에 자리 잡고 있는 내면의 여성이 병이 들면 남성은 사내가 될 수 없습니다. 사내가 되는 길에서 중요한 것이 여성과의 관계인데, 저 꽃밭의 파르시팔은 남성이 여성적인 것과 어떻게 관계를 맺어야 하는지 그 모범을 보여준 것이라 하겠습니다.

파르시팔이 마법에 걸린 것처럼 허공을 바라보고 있지요? 아무래도 표정이나 행동이 이상합니다. 상황은 그야말로 꽃밭인데, 파르시팔은 무표정하지요? 유혹에 무감각해서 무표정한 게 아니라 유혹을 견디는 훈련을 하고 있는 거 아닐까요? (이주향, <경향신문>, 2011년 7월 3일)

꽃은 ‘여자’를 뜻한다. 이를 명리학에서 도화살(桃花煞), 혹은 홍염살(紅艶煞)로 표기하여 사주에 ‘신살’로 표기한다. 다정다감한 남자이거나 혹은 여자가 내 주변에 있다고 한다면 ‘그’가 도화살, 홍염살을 분명히 사주팔자로 가졌다고 보면 된다.

재밌는 것은 파르시팔 이야기처럼 기사(목표 성취)가 되려면 각종 유혹을 견뎌내고 스스로 이겨내야만 한다. 그렇기 때문에 이주향의 지적처럼, 그림 속 파르시팔은 여자를 보지 않으려고, 눈을 허공에 대고 응시하고 있는 데 어째 좀 불안, 불안하기만 하다. 나체의 여자의 유혹을 과연 견디어 낼까. 이는 마치 중국 무협영화에 등장하는 자객훈련 과정과 어쩐지 많이 닮아 있다.

나 또한 ‘홍염살’이 있다. 사주로 젊은 시절에 꽤 있긴 있었다. 다 지나고 보니, 살(煞)이란 게 반드시 나쁜 것만도 아니다. ‘살(煞)’은 바뀌고 뒤집히면 ‘신(神)’이 된다. 이주향이 말하는 “남성의 심장에는 아니마(anima) 즉, 내면의 여성이 집을 짓고 있”기에 그의 “심장에 자리 잡고 있는 내면의 여성이 병이 들”어서 마른 나뭇잎처럼, 어느날 갑자기 낙엽처럼 떠나가 버리면 허망해진다. 남자 구실을 하긴 상당히 어려워진다. 이 때문이다. 이는 자명한 미래가 된다. 하지만 그것이 재앙이 아니고 축복으로 변질이 되기도 하는 데, 건강을 지키고 장수를 누리는 선한 영향력의 바람으로 얼마든지 돌변할 수 있어서다.

마른 나뭇잎. 이것은 곧 낙엽이 되어 땅에 무덤을 찾듯이 떨어진다. 거리의 쓰레기로 도시인에게 치부되지만, 산속의 농가 혹은 절집의 아궁이를 만난다면 한 끼니의 밥을 지을 수 있는 뜨거운 사랑의 ‘불’이 되기도 한다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기◆ 참고문헌

복효근 <누우 떼가 강을 건너는 법>, 달아실, 2017.

정민 <성대중 처세어록>, 푸르메, 2009.

허균 <옛 그림을 보는 법>, 돌베게, 2013.

이종묵 <돌아앉으면 생각이 바뀐다>, 종이와나무, 2016.

안대회 <궁극의 시학-스물네 개의 시적 풍경>, 문학동네, 2013.

알랭 드 보통, 정영목 옮김 <여행의 기술>, 청미래, 2011.

이진우 글로벌이코노믹 기자 rainygem2@g-enews.com