■ 금요일에 만나는 詩와 그림

살구꽃, 복사꽃, 개나리꽃, 진달래꽃 등이 파란 나뭇잎을 꽃 그림자로 지우면서 모습을 곧 우리에게 보이게 될 것이다. 그래서 해마다 3, 4월이 나는 가장 좋다. 3, 4월의 하루가 있어 오십 줄을 온통 파랗게 선으로 그릴 수가 있었다.

살구꽃, 복사꽃, 개나리꽃, 진달래꽃 등이 파란 나뭇잎을 꽃 그림자로 지우면서 모습을 곧 우리에게 보이게 될 것이다. 그래서 해마다 3, 4월이 나는 가장 좋다. 3, 4월의 하루가 있어 오십 줄을 온통 파랗게 선으로 그릴 수가 있었다.

하루 / 김용택

하루 종일 산만 보다 왔습니다

하루 종일 물만 보다 왔습니다

환하게 열리는 산

환하게 열리는 물

하루 종일 물만 보고 왔습니다

하루 종일 산만 보다가 왔습니다

이미지 확대보기

이미지 확대보기삼십 때 후반엔 <그 여자네 집>을 읽고서 첫사랑(?)이 그렇게 궁금하고 호기심이 일더니만, 육십이 가까워지는 나이를 내가 막상 겪고 보니 시’하루’가 그렇게 좋을 수가 없다. 하여 먼저 소개하는 바다. 두 편의 시는 김용택(金龍澤, 1948~ ) 시집 <그 여자네 집>(창비, 1998년)에 나온다.

인생, 오십 줄 문턱에서 쓴 김용택의 시는 서른 즈음에겐 설움을 주고, 마흔이 되어서는 더러워진 마음을 강물로 씻어 돌보게 하는 힘이 있으며, 쉰의 나이쯤이 되면 산을 찾아 산그늘 아래에서 꽃을 보며 쉼을 허락하는 균형이란 맛을 인생에게 제공한다. 그런가 하면 육십이 넘은, 칠십 고개에 들어선 한 소설가로 하여금 첫사랑, 그 남자네 집을 찾도록 부추겼으며 마침내 박완서 장편소설 <그 남자네 집>(현대문학, 2004년)을 독자가 물처럼 산처럼 담담하게 만나고 푸르게 감상하도록 독서하게끔 명작을 탄생시켰다.

일과 삶의 균형을 찾아서

최근 나는, 미술사학자 이진숙의 <인간다움의 순간들-흔들리는 삶이 그림이 될 때>(돌베게, 2020년)를 잠자기 전에 독서하고 있다. 좋은 책이다. 거기에서 메모를 함직한 인상적인 글을 보았다. 다음이 그것이다.

요즘 유행하는 ‘워라밸’(Work and Life Balance)이라는 말은 소중한 가치를 담고 있다. 일을 위한 일, 사랑을 위한 사랑, 예술을 위한 예술, 지식을 위한 지식을 추구하는 시대는 지나갔다. 일, 사랑, 예술, 지식 각각은 한 인간이 살아가는 데 필요한 여러 요소 중 하나다. 이것들이 서로 균형을 갖추고 조화를 이뤄야 우리의 삶은 온전해질 수 있다. 그리고 이런 다양하고, 때로는 상반되는 요소들의 조화는 자신의 삶을 컨트롤할 수 있는 굳건하고 명랑한 의지가 있을 때만 가능하다. (같은 책, 106쪽 참조)

그렇다. 균형을 잃으면 스스로 질곡(桎梏)에 빠진다. 방향감각을 잃어버린다. 그뿐인가. 내 삶에 자유란 게 없어 보인다. 그런 까닭에, 고통의 상태가 되어 내면이 덜컥 멈춘다. 영혼의 엔진이 일의 과열로 고장이 난다. 그러면서 타인과의 만남을 두렵게 만든다. 아울러 의사소통이 불가능한 지경에 닿게 됨은 뻔하다. 이를 ‘공황장애’라고 의사들은 종종 진단한다.

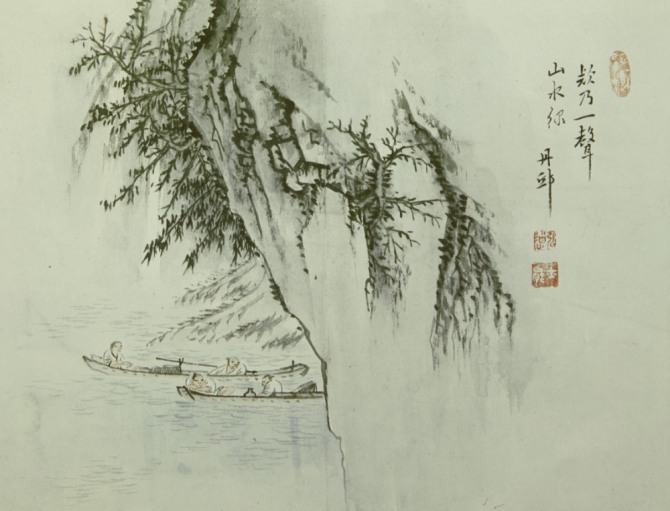

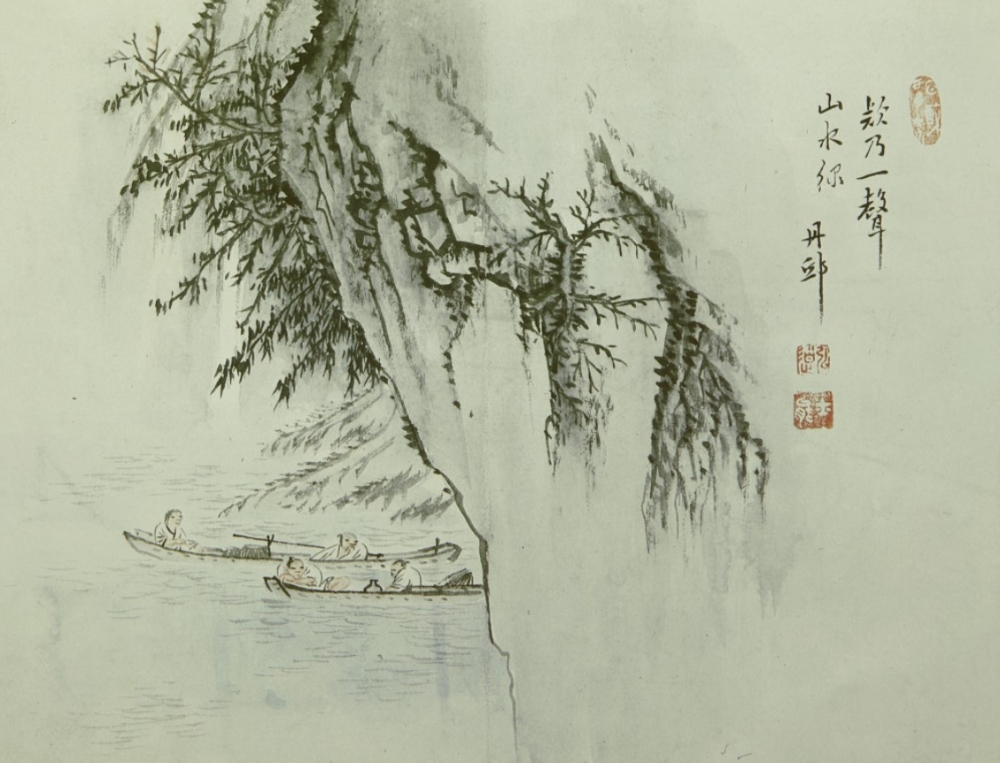

앞의 그림을 보자. 이 그림은, 조선의 화가 김홍도(金弘道, 1745~1806)가 그렸다고 전해지고 있는데 이른바 ’애내일성도(欸乃一聲圖)’라고 한다. 솔직히 말하자면 저 그림을, 여적 나는 부산시립박물관에 한 번이라도 가서 실물로 본 바 없다. 다만, 방구석에 앉아서 그저 봤을 뿐이다. 그것은 미술사학자 윤철규가 쓴 <이것만 알면 옛 그림이 재밌다>(이다미디어, 2017년)에 그림이 보였기 때문이다. 그림에 나는 한동안 멍하니 꽂혔다. 그림을 통해 나는, 김용택 시인의 ’하루’가 영화처럼 오버랩 되었다. 이를 고백한다.

그림 보자. 그림에는 어부들이 등장한다. 관계가 아버지와 아들로 어림잡아 짐작된다. 총 4명의 어부들이 작업하다가 말고 줄행랑, 고깃배를 저어 산을 낀 절벽에 대놓고서 쉬고 있다. 하염없이 산을 보는가 하면 물끄러미 물을 쳐다만 보고 있는 얼굴 표정이 노소를 불문 하고 재미있다. 절벽 바위를 뚫고 나온 꽃나무는 잎이 무성해서 먹빛인데도 푸르게만 느껴진다.

단원(檀園)이란 아호는 김홍도가 3, 40대에 즐겨 쓴 것이다. 오른쪽 여백 화면에 슬몃 보이는 단구(丹邱)는 5, 60대에 주로 쓴 아호라는 점을 감안하자면 ’애내일성도’는 김홍도 말년의 작품일 것이다. 붉은 색 사각도장엔 ‘홍도’, ‘사능’이란 이름과 자가 음각으로 보인다. 또한 김홍도 필체로 보이는 ‘애내일성산수록(欸內一聲山水綠)’이란 관지를 통해서 우리는 이 그림이 시의도(詩意圖)인 것을 확인할 수 있다. 참고로 시의도란 “유명한 시의 이미지를 시각화한 그림”을 말함이다.

시의도에 대해서 윤철규 작가는 책에 자세히 안내한 바 있다. 다음과 같다.

시의도(詩意圖)는 유명한 시의 이미지를 시각화한 그림을 말합니다. 그림 속에 반드시 해당 시나 시구가 적혀 있어 그림과 함께 즐긴다는 것이 전제 조건입니다. (중략) 조선에는 17세기 중반에 전해진 뒤 18세기 들어 거의 모든 화가들이 그리는 등 크게 인기를 끌었습니다. 김홍도, 강세황, 이방운 등은 시의도의 명수로, 오늘날도 이들이 그린 시의도가 수십 점 전합니다. 시는 주로 당시와 송시입니다. 왕유, 두보, 이백의 당시 외에 송시로 소식, 육유의 시가 주로 대상이 됐습니다. 조선 시인의 시를 소재로 한 것도 소수지만 그려졌습니다. (같은 책, 240쪽 참조)

그렇다. ’애내일성도’의 관지 일곱 글자의 한시는 당시(唐詩)에서 취한 것이다. 일곱 글자는 중국 당나라 때 유명한 시인 유종원(柳宗元, 773~819)의 ‘어옹(漁翁)’이 그 출처이다. 다음이 그것이다.

漁翁夜傍西巖宿 (어옹야방서암숙)

曉汲淸湘燃楚竹 (효급청상연초죽)

煙銷日出不見人 (연소일출불견인)

欸乃一聲山水綠 (애내일성산수록)

廻看天際下中流 (회간천제하중류)

巖上無心雲相逐 (암상무심운상축)

어옹은 밤이면 서쪽 절벽 곁에 배를 대어 잠이 들고

새벽마다 상강의 맑은 물 길러 대나무 불 지펴 밥을 먹는다

밥 짓는 연기 사라지고 해 떠오르면 그는 보이지 않는데

뱃노래 한 곡조 소리에 산이란 산, 물이란 물은 푸르구나

하늘 저쪽 바라보며 강 가운데로 (고깃배는) 미끄러지니

절벽 위로 구름만이 아무렇지도 않은 듯 들락날락 할뿐

유종원의 시는 칠언고시에 속한다. 시상(詩想)이 호방하다. 어디 매인 구석이 없다. 자유롭다. ‘어옹’은 유종원이 평소 꿈꾸던 은자(隱者)의 롤-모델일 것이다. 시에 등장하는 바위, 즉 절벽의 어딘가 쯤에는 무릉도원(武陵桃源)의 입구가 감춰져 있을 테다.

그럼에도 불구하고 어옹은 입구까지 가서는 잠만 잘 뿐, 해 뜨는 시간이 되면 으레 고기잡이를 하러 일터인 강으로 힘차게 노를 젓는다. 이따금 들리는 뱃노래를 통해서 그가 살아있다는 것을 우리는 시에서 그저 감지할 뿐이다. 이렇듯 자족(自足)하는 삶은 늘, 항상, 언제나, 노동과 균형을 맞춘다. 과욕(過慾)이 일체 없다. 굳이 무릉도원 안으로 자신을 들여보내지 않는다. 이상향 입구와 현실 바깥 경계를 구분한다. 이는 시쳇말로 ‘워라밸’의 실천인 셈이다.

파란의 청춘, 파란색의 오십

김용택 시인의 ’하루’가 <신경림의 시인을 찾아서>(우리교육, 2004년)에 또 보인다.

“이 시에서 ‘하루’가 시간적인 하루만을 이야기하지 않는다는 사실은 더 설명할 필요가 없으리라.”(같은 책, 675쪽 참조)

시를 잘 읽기로 유명한 시인 신경림 선생의 해설은 그랬다. 하지만 나는, ‘하루’를 시간의 개념에서 수용하고자 한다. 일주일에서 단 ‘하루’를 온전히 나를 위해 쓴다는 뜻에서 의미를 부여하고 싶기 때문이다. 그 의미는 가족, 아내, 애인, 친구 등이 하나도 옆에 없는 오로지 ‘나’ 혼자만의 시간을 갖는다는 것을 전제한다. 또한 ‘혼자가 된다는 것’은 유종원의 시에서 ‘어옹(漁翁)’으로 즉 시의 화자로 자신을 들여다가 봄을 가리킨다.

당시 한 구절, “애내일성산수록(欸乃一聲山水綠)”이란 구절을 빌려다가 시의도 ’애내일성도’를 특유의 붓놀림으로 그린 노년의 김홍도 속내도 아마 거기에 있었지 싶다. 어부가 부르는 노래를 ‘애내(欸乃)’라고 한다. 다른 말로는 애내성(靄迺聲)으로 적기도 하고, 도가(棹歌)로 통칭한다. 그러니까 “뱃노래 한 곡조 소리에 산이란 산, 물이란 물은 푸르구나”라는 시점(時點)은 은자의 삶을 부러워하는 유종원의 소망 시점(始點)이거니와 또한 이를 부러워하는 독자, 우리들의 노년의 시점(視點)이기도 한 것이다.

하루 종일 산만 보다 왔습니다

하루 종일 물만 보다 왔습니다

환하게 열리는 산

환하게 열리는 물

하루 종일 물만 보고 왔습니다

하루 종일 산만 보다가 왔습니다

시의 전문을 압축하면 딱 두 글자가 나온다. ‘산수(山水)’가 그것이다. 이 산수의 생명력은 청춘에겐 물 위를 걷는 자의 파란(波瀾)으로 읽히기도 하거니와 산을 품은 자의 파란색(綠)으로 다가오기도 한다. 그렇다. 산이란 산은, 물이란 물은 시퍼렇다. 그것들의 컬러는 파랑이다.

프랑스를 대표하는 중세사 연구자 미셸 파스투르(Michel Pastoureau, 1947~ )가 쓴 <파랑의 역사>(민음사, 2017년)라는 책에는 이런 글이 나온다. 다음이 그것이다.

이제 ‘파랑’이라는 단어는 환상적이고 매력적이며, 안정을 가져다주고 꿈을 꾸게 하는 말이 되었다. 또한 이 단어는 물건을 팔리게 하는 힘을 지녔다. 사람들은 이 색깔과 별 상관이 없는(혹은 전혀 상관이 없는) 상품, 회사, 장소나 예술 작품들에도 ‘블루’라는 제목을 붙인다. 이 단어의 울림은 부드럽고 기분 좋으며 유유히 흐르는 듯한 느낌을 준다. 의미상으로도, 이 단어는 하늘, 바다, 휴식, 사랑, 여행, 바캉스, 무한함 등을 떠올린다. 이것은 다른 여러 나라의 언어에서도 마찬가지다. ‘bleu’, ‘blue’, ‘blu’, ‘blau’ 등은 언제나 색(色), 추억, 욕망, 꿈 등을 연상시키며 안도하게 하고 시적 감흥을 준다. (같은 책, 298쪽 참조)

일찍이 동양의 시인들이나 화가는 알고 있었다. 산수(山水)의 색깔이 “환상적이고 매력적이며, 안정을 가져다주고 꿈을 꾸게 하는 말”이라는 것을. 그것들을 당나라 시인 유종원과 조선의 화가 김홍도의 그림은 보여주었고 심지어는 섬진강 진메(長山) 태생의 시인 김용택은 프랑스 연구자보다도 앞서 이미 감지하고 있었다.

그렇다. 인생의 나이가 노년(老年)으로 기울어질수록 산과 물을 그 무엇보다 가까이 해야 한다. “하루 종일 산만 보다 왔습니다/ 하루 종일 물만 보다 왔습니다”의 반복이 ‘나’를 파란에 빠뜨리지 않고 파란색을 꺼내도록 부추기는 치유의 힘을 준다고 볼 수 있다. “환하게 열리는 산/ 환하게 열리는 물”과 만날 수 있는 적기는 봄이고 3, 4월일 것이다. 환함은 불이 켜짐을 뜻한다. 인간이 만든 불을 켜는 것이 아니라 자연이 만들어준 불, 즉 꽃들과 만나는 시간과 장소를 함축한다. 살구꽃, 복사꽃, 개나리꽃, 진달래꽃 등이 파란 나뭇잎을 꽃 그림자로 지우면서 모습을 곧 우리에게 보이게 될 것이다. 그래서 해마다 3, 4월이 나는 가장 좋다. 3, 4월의 하루가 있어 오십 줄을 온통 파랗게 선으로 그릴 수가 있었다.

그 여자네 집, 그 남자네 집

내가 좋아하는 김용택 시인의 시! ’그 여자네 집’ 일부를 여기에 소개한다.

살구꽃이 피는 집

봄이면 살구꽃이 하얗게 피었다가

꽃잎이 하얗게 담 너머까지 날리는 집

살구꽃 떨어지는 살구나무 아래로

물을 길어오는 그 여자 물동이 속에

꽃잎이 떨어지면 꽃잎이 일으킨 물결처럼 가닿고

싶은 집

(중략)

가만 가만히 그 여자를 부르고 싶은 집

그

여

자

네 집

이 시를 너무 사랑한 나머지 시인을 직접 뵙고 싶었다. 시를 좋아하는 문학하는 친구들과 어울려 섬진강 진메 마을로 찾아간 적도 있었다. 2000년 초, 겨울일 것이다. 그러다가 세월은 흐르고 마흔쯤이 되었을 것이다. 내가 고등학생이었던 옛 동네(경기도 수원시 조원동)를 친구 따라서 갔다가 나의 ‘첫사랑, 그 여자네 집’이 보였다. 가슴이 쿵쾅 뛰었다.

살구꽃이 하얗게 피는 계절이 아닌 가을인지라 붉은 대추만이 담장 밖으로 삐죽 나왔는데도 그 여자가 나를 꼭 본 것 같아서 부끄러웠다. 그 여자가 고등학교를 졸업할 때, 오라고 해서 마지막으로 보고는 그 이후로는 죽 볼 수가 없었기에 애절한 마음, 지금도 그 집 앞을 지나가기만 하면 나는 살구꽃처럼 바람에 흔들리는 그리움으로 눈빛까지 설렌다.

아무튼 김용택의 ’그 여자네 집’은 명시다. 소설가 박완서(朴婉緖, 1931~2011) 선생은 생전에 추천사를 쓴 바 있다. 다음과 같다.

나는 ’그 여자네 집’이란 시를 읽고 또 읽었다. 처음에 희미했던 영상이 마치 약물에 담근 인화지처럼 점점 선명해졌다. 숨어 있던 수줍은 아름다움까지 낱낱이 드러나자 나는 마침내 그리움과 슬픔으로 저린 마음을 주체할 수가 없어서 느릿느릿 포도주 한 병을 비웠다.

얼마나 시를 읽고 또 읽었기에 ‘여자’라는 말을 ‘남자’라는 말로 제목을 바꿔 달아 시가 아닌 장편의 소설책을 펴낸 것일까. 아무튼 나는 마흔 중반에 읽었던 소설 <그 남자네 집>(현대문학, 2004년)을 2월의 어느 하룻밤, 밤을 패면서 새벽이 올 때까지 다 읽었을 것이다. 그 중 ‘그 남자’와 연애중인 ‘그 여자’가 나오는 대목을 여기에 그대로 옮긴다.

그 남자는 시를 좋아할 뿐 아니라 외우고 있는 시가 많았다. 가로등 없는 골목길을 5리를 10리, 20리로 늘여서 걸으면서, 또는 삼선교의 포장마찻집의 새파랗고도 어둑시근한 카바이트 불빛이 무대조명처럼 절묘하게 투영된 자리에서, 그는 나직하고도 그윽하게 정지용, 한하운의 시를 암송하곤 했다. 그 남자는 그 밖에도 많은 시인들의 시를 외우고 있었지만 내가 누구의 시라는 걸 알고 들은 건 그 두 시인의 시가 고작이었다. 포장마찻집에서는 딴 손님이 없을 때에만 그런 객쩍은 짓을 했기 때문에 주인 남자도 잠자코 귀를 기울였다. 다 듣고는 분수에 넘치는 사치를 한 것 같다고 고마워했다. 나에겐 그 소리가 박수보다 더 적절한 찬사로 들렸다. 우리에게 시가 사치라면 우리가 누린 물질의 사치는 시가 아니었을까. 그 암울하고 극빈하던 흉흉한 전시를 견디게 한 것은 내핍도 원한도 아니고 사치였다. 시였다. (같은 책, 50쪽 참조)

박완서의 자전적 소설인 점을 감안하자면 ‘전시’는 1950년대이고 선생이 이십 때 꽃다운 처녀 시절을 회고한 것이리라. 나 또한 김용택의 시를 통해서 사치를 부린 호시절이 있긴 있었다. 다 지나간 옛 추억이지만. 어쨌든 첫사랑은 그 남자네 집을 찾아가게 만들기도 하거니와 거꾸로 그 여자네 집을 서성이게 함은 틀림없다.

늘, 항상, 언제나 ‘인因’이 문제였다. 내 마음의 담긴 사랑의 박스(口)를 키워내야(大) 일이관지 연(緣)이 닿는다. 그럴 법하다. 그러나 그때 그 시절엔 내가 왜 그랬을까. 왜 내 마음을 솔직하게 드러내지 못하고 답답하게 죄인(囚)처럼 가뒀던 것일까.

이미지 확대보기

이미지 확대보기그렇기 때문에 유행가 노랫말 중에 “사랑한다고 말할 걸 그랬지”(대중가요 ’님은 먼 곳에’)라는 가사의 시작은 늘, 항상, 언제나 듣고 또 들어도 울림이 클 수밖에 없다. 가수 김추자의 목소리를 듣는 것도 좋지만, 이준익 감독의 영화 ’님은 먼 곳에’(2008년 作)의 여주인공 수애(시골 아낙 역)의 목소리로 들어보는 것도 신선한 감동을 어쩌면 줄 것이다.

그런 하루가 인생에는 노년에는 있어야 사는 맛이 난다. 하루 종일 산을 보고, 하루 종일 물을 보고 올 수 있는 마음은 청춘시절 파란(波瀾)을 담은 가슴만이 기억해 쉴만한 곳이 되며 또한 파랑(靑山綠水)에게 내가 사랑을 받게 되는 것이다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기◆ 참고문헌

김용택 <그 여자네 집>, 창비, 1998.

박완서 <그 남자네 집>, 현대문학, 2004.

신경림 <신경림의 시인을 찾아서>, 우리교육, 2004.

미셸 파스투로, 고봉만·김연실 옮김 <파랑의 역사>, 민음사, 2017.

윤철규 <이것만 알면 옛 그림이 재밌다>, 이다미디어, 2017.

이진숙 <인간다움의 순간들-흔들리는 삶이 그림이 될 때>, 돌베게, 2020.

이진우 글로벌이코노믹 기자 rainygem2@g-enews.com

![[뉴욕증시 주간전망] 빅테크 실적 발표 '촉각'](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=270&h=173&m=1&simg=2025042003042800204be84d87674118221120199.jpg)