2025 대한민국전통춤문화제 초대 작품

이미지 확대보기

이미지 확대보기문묘일무(文廟佾舞)는 공자를 비롯한 참 스승을 기리는 문묘제례무이다. 문무(文舞)와 무무(武舞)로 구분되며 문무(피리, 꿩 깃)는 공경·사양·겸양, 무무(방패, 도끼)는 공격·방어를 표상한다. 이 춤은 백여 년간 본 모습을 잃은 채 변형·왜곡되어 이어졌으나, 무보(舞譜)의 고증연구를 통해 2006년 임학선이 원형의 춤사위로 복원했다. 춤사위마다 유교의 예악사상이 반영되며, 성균관 석전대제(국가무형문화재) 거행 시 복원 문묘일무로 예를 올린다.

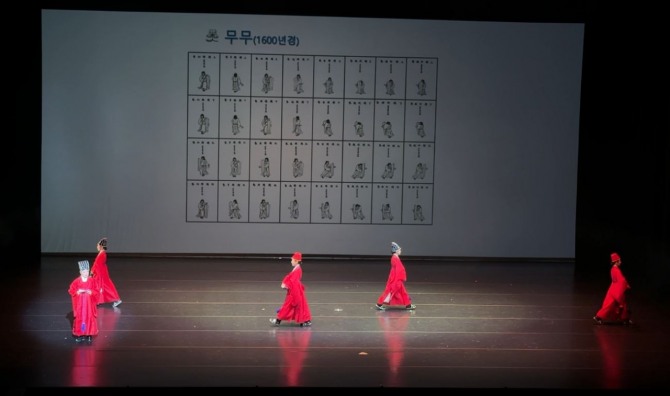

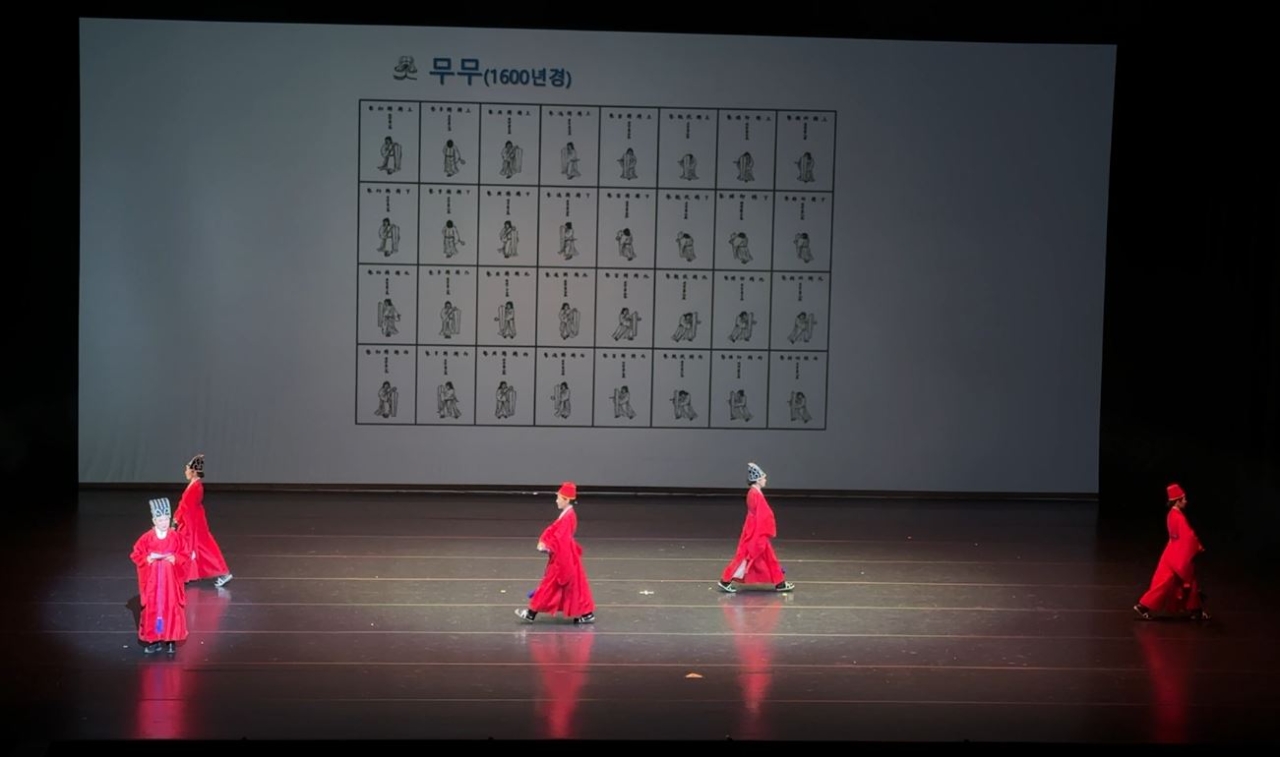

'문묘일무'는 임학선의 문무 연행으로 움직임의 운(韻)을 떼었다. 임학선의 해설로 문묘일무가 소개되고, PPT가 등장했다. 무원 네 명(정향숙·유혜진·정보경·박지선)이 약적·간척과 문무·무무의 시범을 맡았다. 열여섯 무원의 ‘문무’와 ‘무무’가 해설과 PPT를 띄운 가운데 진행되었다. PPT에 문무 ‘구덕’과 무무 ‘칠덕’이 뜨고 낭독될 때, 16인 문무에 이어 무무가 무보의 영상과 함께 진행된다. 마무리 PPT에 “문묘일무는 몸과 마음을 닦는 ‘수신’의 춤이다.”라는 메시지를 남긴다.

임학선은 도입부의 시범과 해설을 담당한다.

“춤 하면, 화려한 춤사위를 떠올리는데요. 문묘일무는 화려하지도 재미있지도 않습니다. 그러나, 춤에 담긴 ‘깊은 뜻’을 알게 되면 고개가 끄덕여집니다. '예기'에 “춤은 마음에서 비롯되는 것”이라 했고 '반궁예악전서'에는 “춤은 덕을 나타낼 뿐만 아니라 가르침이 있다”라고 했습니다. 공자의 예악사상이 담긴 문묘일무는 ‘스승’을 기리는 춤으로 ‘공손한 태도와 공경한 마음’을 담아 춤추게 됩니다.”

이처럼 문묘일무는 단순한 형식의 답습이 아닌, 존재의 근원에 깃든 공경과 겸양, 그리고 인간다움의 본질을 일깨우는 숭고할 정도로 탁월성이 돋보이는 도덕적 행위이다. 의식을 치르면서 오만은 소멸하고, 스승의 큰 뜻을 기리며 오로지 인간답게 살아가야 한다는 뚜렷한 정신만이 살아남는다. ‘스승을 섬기는 자는 큰 뜻을 이루고, 스승을 품(品)과 물(物)로 여기는 자는 제자리에 머물 것이다.’ 문묘일무는 정신을 되살리는 살아있는 경전이다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기문무(16명, 두 줄)는 구덕(아홉 가지 덕)을 지향한다. 관이율(寬而栗, 너그럽되 지조가 있어야 하고), 유이립(柔而立, 부드럽되 뜻이 있어야 하고), 원이공(愿而恭, 질박하되 겸공해야 하고), 난이경(亂而敬, 다스림에는 공경스러워야 하고), 요이의(擾而毅, 혼란 속에는 의연해야 하고), 직이온(直而溫, 올곧되 온화해야 하고), 간이렴(簡而廉, 간결하되 청렴해야 하고), 강이색(剛而塞, 꿋꿋하되 냉철해야 하며), 강이의(彊而義, 굳건하되 의로워야 한다)

무무(16명, 네 줄)는 이면에 ‘평화’를 추구하며 ‘일곱 가지의 덕’을 담아 춤춘다. 적을 치더라도 도를 넘지 않아야 함을 가르친다. 금포(禁暴, 난폭한 짓을 못 하게 하고), 집병(戢兵, 군사를 징발하지 않고), 보대(保大, 대의를 지키고), 정공(定功, 공로를 밝히고), 안민(安民, 백성을 편하게 하고), 화중(和衆, 무리를 화합하고), 풍재(豊財, 재물을 넉넉하게 하는 것이다) 문무와 마찬가지로 무무도 무보 영상이 PPT로 뜬다.

3천여 년 역사의 문묘일무는 일제 강점기에 이르러 앞으로 나아가고 뒤로 물러나는 ‘진퇴’는 사라지고 ‘제자리’ 춤이 되어버렸다. 문묘일무는 법도가 매우 엄격했다. 문무에서 피리는 땅을 상징하여 평평하게 옆으로 들며 꿩 깃은 하늘을 상징하여 높이 세워 든다. 무구를 하나로 합할 때도 동일하다. 무무에서 방패는 방어의 상징으로 반드시 세워 들어야 한다. 도끼는 공격을 상징하여 세워 들지만, 옆으로 뉘어 방패와 합하면 ‘방어’의 의미이다.

‘진퇴’의 법은 엄격하다. 문묘일무는 무원이 홀춤이라도 ‘음양의 짝’을 간파해야 한다. 무보의 ‘원전술어’를 살피면, (한 걸음씩 세 걸음 나아가) 서로 등지고 마주하고 무구를 합해 등을 구부림은 ‘공경’, 양손 모아 삼보 물러남은 자신을 낮추는 ‘사양’, 나아가고 물러나며 서로 향함은 ‘겸양’(양보)의 미덕을 의미한다. 문무는 ‘삼진삼퇴’로 ‘공경·사양·겸양’을 세 번씩 하는 것이 법도이다. 진퇴를 삼지 않으면 춤사위의 뜻을 온전히 나타낼 수 없다.

무무에서 무보의 처음 8동작은 ‘북쪽’ 무리를 치는 동작이다. 그 아래 남쪽-서쪽-동쪽 순으로 춤을 춘다. 앞으로 나아가 도끼를 내려치며 ‘공격’, 방향을 바꾸어 ‘공격’, 다시 앞으로 돌아 ‘공격’ 후 ‘방어’ 자세를 취한다. 방패와 도끼를 합하여 머무르고, 살금살금 앞으로 나아가 엎드리고, 뒤로 물러나 우러르고 사방을 돌아보며 주위를 살피고 경계 태세를 갖춘다. 북쪽의 무리가 평정된 것이다. 사방의 춤이 끝나면 ‘천하통일’이 이루어진 것이다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기출연진은 사)문묘일무전통예술진흥원 이사장인 스승 임학선(성균관대 명예교수·문행석좌교수 역임, 사)한국전통춤협회 자문위원, 임학선댄스위예술감독, 두리춤터 대표)을 비롯 부이사장(유혜진, 정보경, 박지선), 수석이사(홍종숙, 정경화, 정향숙, 김영은), 운영이사(김현정, 이지은, 박연주, 김미영), 이사(이정민, 조민아, 송윤주, 양한비, 성주현)가 총출동되었다. 무원들은 영상에 보이는 무보의 춤사위 동작마다 생명력을 불어넣으며 진수를 선보였다.

너무나 인간적인 평상심의 무원들은 화려함을 경계하며, 절제된 몸짓 하나하나에 경건함과 깊은 사유를 담아냈다. 내공으로 수련된 조용한 움직임 안에서 문묘일무의 정신은 고스란히 살아났다. 무대 위에는 스승 임학선과 제자 십 육인이 서로 주고받는 깊은 신뢰와 마음의 결이 흐르고 있었다. 결은 강이 되고 바다가 되어 미래의 창대를 밝히는 다짐이 되었다. 동작 하나하나가 단순한 동작을 넘어, 세대를 잇는 존경과 사랑의 표현이 되어 무대 위를 가득 채웠다.

복원된 임학선의 '문묘일무'는 성균관에서 연행되는 문무와 무무를 그대로 보여주면서 비상한 관심과 시선을 끌었다. 연구적 춤 '문묘일무'의 깊은 의미를 사유하다 보면, 동시대의 교양을 위한 의미 있는 춤임이 밝혀진다. '문묘일무'는 춤으로 읽는 윤리 교과서이며, 수양의 도구로서 기능한다. '문묘일무' 팀이 '문묘일무'에 대한 오랜 연구의 숙성 기간을 거쳐 자신감을 장착하고 본격 무대에 오른 일은 고무적이다. 앞으로 '문묘일무'가 어떻게 진화할지 기대가 크다.

장석용(Chang Seok-Yong) 문화전문위원(한국예술평론가협의회 회장)

![[뉴욕증시] 인도와 무역합의 기대감에 상승](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=270&h=173&m=1&simg=2025043005235102053be84d87674118221120199.jpg)