이미지 확대보기

이미지 확대보기이런 가운데 오는 11월 열리는 미국 차기 대통령 선거의 결과에도 동시에 시선이 집중되는 이유는 도널드 트럼프 전 대통령의 재선 가능성이 미국 여야 어느 후보보다 높은 것으로 관측되고 있어서다.

트럼프가 재선에 성공할 경우 트럼프의 대만 관련 정책이 어떤 방향으로 흐를지에 지구촌의 시선이 집중되고 있는 가운데 트럼프가 큰 논란을 촉발할 발언을 내놓아 파장이 일고 있다.

트럼프 “중국이 대만 침공해도 미국이 나설 필요까진 없어”

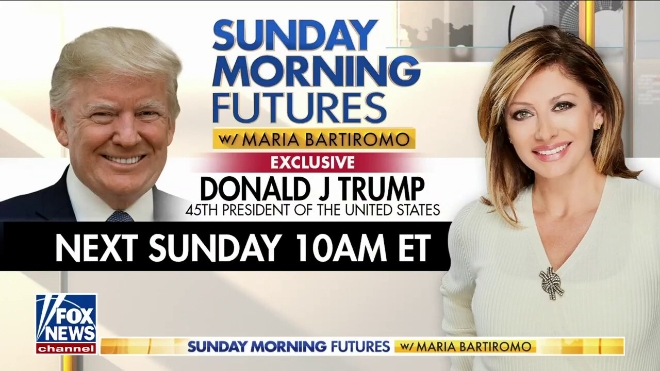

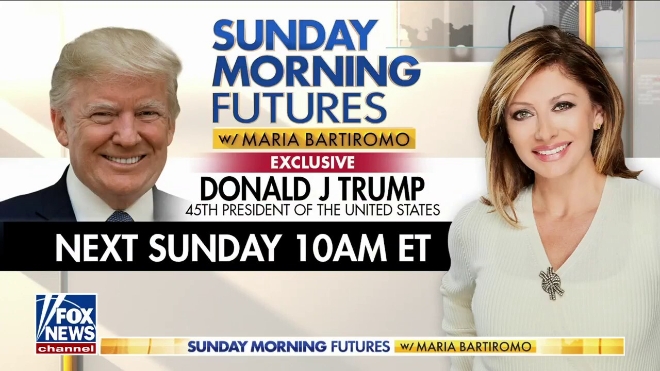

21일(현지 시간) 미국 시사주간지 뉴스위크에 따르면 문제의 발언은 트럼프가 미국의 대표적인 보수성향 매체인 폭스뉴스와 이날 진행한 단독 인터뷰에서 나왔다.

폭스뉴스 측으로부터 "만약 트럼프 행정부가 다시 출범한 상황에서 중국이 대만에 대한 무력 도발을 감행할 경우 미국과 중국의 전쟁으로 이어질 가능성을 감수하면서까지 대만을 지원할 생각이 있느냐"는 질문이 나오자 트럼프는 미국이 대만을 돕고 나설 필요는 없다는 의견을 피력했다.

대만과 중국의 관계가 미국은 물론 국제 안보에 미치는 영향이 워낙 중대한 만큼 트럼프는 직설적인 표현은 자제했으나 이 정도 수위의 발언조차 파장을 일으키기에 충분했다는 지적이다.

트럼프의 발언이 파장 일으키는 이유

공산당이 지배하는 중국의 군사도발로 대만이 위기에 처할 경우 중국과 글로벌 패권 대결을 벌이고 있는 미국의 입장에서도 국익과 직결된 문제일 뿐만 아니라 아시아 지역에서 한국과 더불어 중국 공산주의에 맞서는 자유 진영의 최전선에 속하는 곳이 대만이라서다.

중국의 대만 침공이 현실화돼 양국 사이에 전쟁이 발발할 경우 자유 진영을 대표하는 세계 최대 군사 대국으로 이미 우크라이나와 이스라엘에서 발발한 전쟁에 개입해 있는 미국의 대외적 부담이 심각한 수준으로 가중될 수밖에 없는 것도 대만 문제가 미국 입장에서 남의 일이 아니기 때문이다.

세계 최고의 반도체 선진국인 대만이 글로벌 경제에서 차지하고 있는 중차대한 위상도 민주당 정부가 됐든, 공화당 정부가 됐든 미국 정부가 대만에서 비상한 사태가 발생할 경우 관망할 수 없는 또 다른 주요한 이유다.

특히 전 세계에서 생산되는 반도체의 90% 이상을 대만이 생산하고 있는데다 전 세계 제조 산업의 40%가량을 차지하고 있어 글로벌 공급망의 핵심을 이루고 있는 중국·일본·한국과 다른 대륙을 잇는 상선들의 상당수가 중국과 대만 사이의 해협을 통과하고 있는 것도 대만 문제가 대만만의 문제가 아닌 이유다.

실제로 중국이 대만을 침공할 경우 대만의 국내총생산이 40%나 감소하는 것은 물론이고 국제사회가 경제적으로 입을 피해 규모도 1경3000조원에 달할 것이라는 분석까지 나온 바 있다.

조 바이든 행정부가 ‘하나의 중국 원칙’을 고수하고 있는 중국을 의식해 대만의 독립을 공개적으로 지지한 적은 없으나 대만이 군사적으로 도발을 당하면 언제든 개입하겠다는 입장을 일관되게 밝히고 있는 것도 이 같은 배경 때문이다.

트럼프 “대만 때문에 미국 반도체 산업 망가져”

트럼프의 발언이 논란을 빚을 수밖에 없는 또 다른 이유는 대만이 침공을 당해도 도울 필요가 없다는 이유로 미국 반도체 업계가 대만 때문에 큰 피해를 입고 있는 점을 꼽았기 때문이다.

트럼프는 “원래 미국은 자체적으로 반도체를 생산했었지만 대만이 치고 올라온 결과 전 세계 반도체의 90%를 대만이 만들어내고 있다”면서 “대만이 우리의 반도체 산업을 모두 잠식해 버린 것”이라고 주장했다.

뉴스위크에 따르면 트럼프의 이 같은 발언이 알려진 뒤 소셜미디어에서는 격한 반응이 쏟아지고 있다.

대만이 글로벌 반도체 산업을 장악해 미국이 큰 피해를 입었다는 논리를 내세워 대만이 중국의 침략을 받아도 방관하겠다는 발상 자체를 이해할 수 없다는 비판에서부터 중국이 미국을 위협할 정도로 글로벌 패권을 키우고 있는 것에 반발해 중국에 대한 강경한 비판적 입장을 고수해왔던 트럼프의 평소 기조와 모순되는 발언이라는 지적도 쏟아지고 있다.

미국의 정책 평론가 에드 타노프스키는 트럼프의 발언과 관련해 소셜미디어에 올린 글에서 “민주당 정권이 중국 문제에 대해 유약한 모습을 보여왔다고 맹비판해온 트럼프가 대만이 중국의 침공을 받아도 팔짱을 끼겠다고 발언한 것은 한 입으로 두말하는 행위”라고 비판했다.

김현철 글로벌이코노믹 기자 rock@g-enews.com

![[초점] AI 시대의 새로운 군비경쟁, 실리콘밸리가 바꾸는 전쟁의 미래](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=184&h=118&m=1&simg=2024121207495604063fbbec65dfb1161228193.jpg)