이미지 확대보기

이미지 확대보기특히 기존 D램과 낸드플래시 시황이 예전만 못하고, 기술적으로도 점차 중국에 따라잡히고 있는 상황에서 한국 기업이 90% 이상 점유율을 차지하고 있는 HBM은 당분간 한국 반도체 업계의 든든한 버팀목이 될 전망이다.

시장조사기관 욜 그룹(Yole Group)에 따르면, 최근 HBM의 평균 공급 가격이 기존 DDR4 D램과 비교해 약 5배에 이르는 프리미엄이 붙은 가격으로 공급되고 있는 것으로 나타났다. 이는 폭증하는 AI 반도체 수요에 힘입어 최신 HBM 공급량이 수요에 비해 현저히 부족하기 때문이다.

특히 지난해 말부터 엔비디아뿐 아니라 AMD, 인텔, 구글 등 경쟁사들도 차세대 AI 반도체 제품을 잇달아 선보이면서 HBM의 공급 부족이 심화하고 있다.

AI와 HBM이 떼려야 뗄 수 없는 관계인 이유는 이름 그대로 기존 메모리 제품들이 따라올 수 없는 압도적인 대역폭 때문이다.

최신 AI 기술의 핵심은 대량의 데이터를 그래픽처리장치(GPU)로 빠르게 처리해 원하는 기능의 AI를 학습시키는 것이다. 즉 메모리 용량이 많을수록, 대역폭 또는 클록 주파수(작동속도)를 높여 단위 시간당 주고받는 데이터의 양이 늘어날수록 AI의 학습과 개발에 유리하다. 다만, 메모리의 용량과 속도를 높이는 것은 물리적으로 한계가 있다.

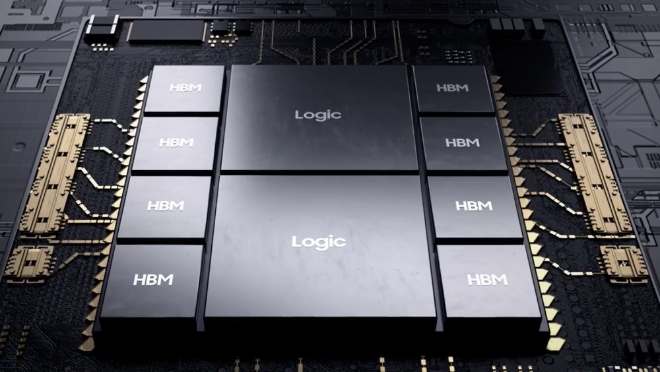

HBM은 기존 D램과 달리 메모리 칩 여러 개를 수직으로 쌓아 올린 3D 다층 구조를 채택하고, 이를 GPU와 직접 연결해 대역폭을 몇 배 이상으로 넓혔다. 기존 D램이 2~4차선 도로라고 하면 HBM은 16~32차선 도로인 셈이고, 그만큼 더 많은 데이터를 한꺼번에 처리할 수 있다.

특히 지난해 AI 시장이 폭발적으로 성장하고, HBM을 채택한 엔비디아 AI 칩은 없어서 못 팔 정도로 수요가 폭증했다. 자연스럽게 ‘HBM=AI용 메모리’라는 인식이 만들어졌고, AMD를 비롯한 경쟁사들도 각자의 AI 반도체에 HBM을 채택하면서 이는 ‘공식’으로 자리 잡게 됐다.

다만, HBM은 기존 D램과 달리 당장 공급량을 늘리기가 쉽지 않다. 기존 D램은 메모리칩 단독 또는 모듈 형태로 제공돼 공급량을 쉽게 늘릴 수 있지만, HBM은 GPU와 메모리를 직접 연결하는 별도의 고급 패키징 공정이 필요하기 때문에 생산량만 늘리는 것으로 공급 문제를 해결할 수 없기 때문이다.

지난해 기준 SK하이닉스가 55%, 삼성전자가 41%로 한국 기업들이 전체 HBM 시장의 90%가 넘는 압도적인 점유율을 차지한 것도 그러한 기술적인 진입장벽 때문이다.

반면, D램이나 낸드플래시 등은 여전히 한국 기업들이 높은 점유율을 차지하고 있지만 미국과 중국, 대만 기업에 조금씩 점유율을 뺏기는 상황이다.

기술적으로도 이미 중국의 창신메모리테크놀로지(CXMT)가 최신 D램 중 하나인 ‘LPDDR5’를 자체 기술로 개발 및 양산에 성공했고, 양쯔메모리테크놀로지(YMTC)는 지난해 232단의 3차원(3D) 낸드플래시를 개발하며 한국 기업들이 달성한 238단을 턱밑까지 쫓아왔다. 중국의 막대한 투자와 지원, 내수시장 규모를 생각하면 D램과 낸드플래시에서 따라잡히는 것은 시간문제다.

딜로이트에 따르면 2024년 생성형 AI 전용 반도체 시장 규모는 400억 달러(약 53조원) 수준까지 성장하며, 이어 2027년까지 시장 규모가 10배로 성장한 4000억 달러(약 53조원)에 달할 것으로 예상했다.

욜 그룹도 AI 컴퓨팅 수요에 힘입어 지난해 HBM 출하량이 전년 대비 93% 증가했으며, 올해는 그보다 더 늘어난 147% 증가할 것으로 예상했다. 이후 오는 2029년까지 HBM 출하량이 연평균 45%씩 늘어날 전망이다.

올해 HBM 매출도 140억 달러(약 18조6000억원)로 증가해 전체 D램 매출의 19%를 차지할 것으로 예측했다. 향후 수년에 걸쳐 급증하는 HBM 매출의 최대 90%가 한국 기업들 손에 고스란히 떨어지는 셈이다. 물론, 마이크론을 비롯한 경쟁사들이 쉽게 쫓아올 수 없도록 끊임없는 기술 개발과 고도화는 필수다.

최용석 글로벌이코노믹 기자 rpch@g-enews.com