이미지 확대보기

이미지 확대보기갈수록 정도가 심해지고 있는 일론 머스크 X 총수의 정치적 편향 행보에 X 광고주들도 역대급 수준으로 X에 등을 돌리고 있는 것으로 나타났다.

이미 여러 차례 광고주 이탈 사태를 겪었음에도 정치적 사안에 대해서까지 광폭 행보를 이어가면서 논란의 중심에 서 온 것도 모자라 급기야 최근에는 X를 가짜뉴스의 진원지로 지목하고 X의 브라질 내 서비스를 전격 중단시킨 브라질 정부와 정면 대립하는 상황에까지 몰린 것이 X 광고주들을 제 발로 내치는 결과로 이어졌다는 지적이다.

◇ 현 X 광고주의 4분의 1 “더 이상 X에 광고 주지 않을 계획”

5일(이하 현지시각) CNN에 따르면 시장조사업체 칸타르가 전세계 12여개국의 마케팅 관련 기업체 임원 1000명과 소비자 1만8000명을 대상으로 최근 조사한 결과 마케팅 담당자들의 26%가 “X에 대한 내년도 광고 집행을 줄일 계획”이라고 밝혔다.

현재 X에 광고를 주고 있는 기업들 가운데 4분의 1 정도가 광고를 더 이상 주지 않거나 줄이겠다는 계획을 잡은 상태라는 얘기다.

칸타르는 특히 “기업 광고를 집행하는 대표적인 플랫폼인 X 같은 글로벌 소셜미디어에서 이처럼 막대한 규모로 광고주들이 이탈 움직임을 보이는 것은 유례가 없는 일”이라고 지적했다.

이들이 X에 대한 광고 집행을 멈추거나 줄여 등을 돌리려는 가장 큰 이유는 자신들의 브랜드 이미지가 손상될 우려가 크다고 보기 때문인 것으로 나타났다.

즉 ‘브랜드 안정성’ 측면에서 X에 계속 광고를 올리는 것은 기업에 이익이 되는 것이 아니라 오히려 해가 되는 것으로 판단하고 있다는 뜻이다.

소셜미디어의 특성상 가짜뉴스를 비롯한 자극적인 콘텐츠들이 경쟁적으로 노출되기 십상인데 머스크 X가 이 문제를 해결하려 노력하기는커녕 머스크 본인이 뜨거운 논란을 일으키는 발언과 행동을 서슴지 않고 이어가고 있어 광고를 계속 줄 경우 브랜드 안정성이 오히려 훼손될 가능성이 큰 것으로 우려하고 있다는 얘기다.

◇ 광고주들이 X에 등 돌리는 이유

실제로 칸타르는 “이번 조사 결과 X에 광고를 내더라도 브랜드 안정성에 문제가 없다고 믿는 마케팅 담당자들은 불과 4%에 불과하고 나머지는 브랜드 안정성이 손상될 것으로 생각하는 것으로 나타났다”고 밝혔다.

칸타르의 곤자 부바비 미디어 담당 이사는 CNN과 인터뷰에서 “머스크가 X를 지난 2022년 개인회사로 인수한 뒤부터 하루도 조용한 날이 없었고 대형 악재의 연속이었다”면서 “X의 광고주들 입장에서는 문제적 콘텐츠로 도배가 되다시피하는 X에 계속 광고를 줄 경우 브랜드 이미지만 깎아먹는 결과 밖에 기대할 것이 없다고 보는 것 같다”고 분석했다.

그는 “X에 광고를 집행해온 기업들이 X에 등을 돌리고 나선 것은 이미 여러 해 전부터”라면서 “특별한 반전의 계기가 없는 한 이같은 추세를 되돌리는 일은 불가능할 것으로 보인다”며 이같이 밝혔다.

그러나 X는 이같은 소식이 알려진 뒤 낸 입장문에서 “우리는 광고주들의 브랜드 이미지를 그 어느 때보다 소중하게 관리하고 있다”고 반박했다.

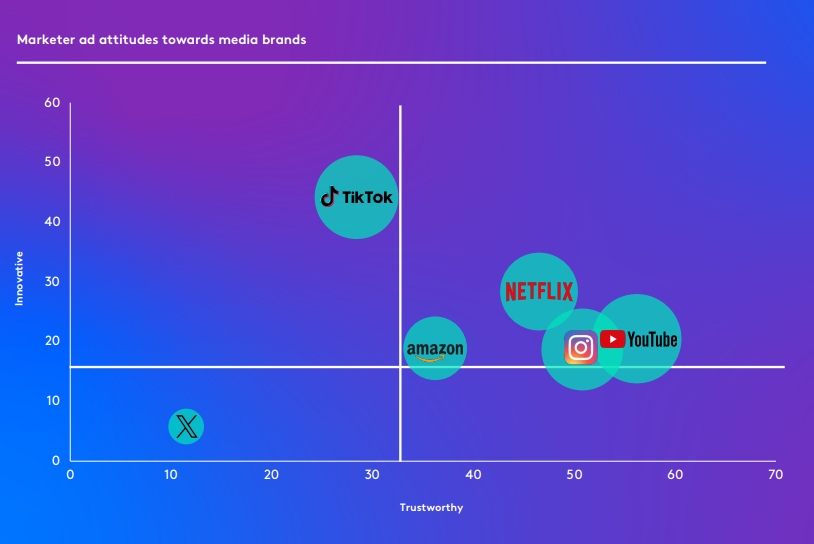

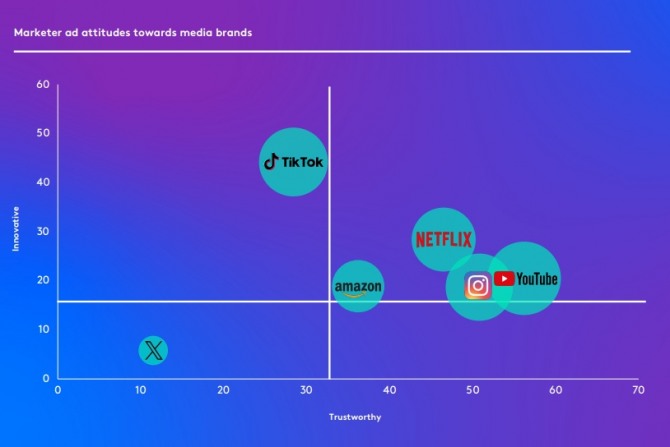

한편, 이번 조사에 참여한 마케팅 담당자들은 세계 최대 동영상 플랫폼인 유튜브, 세계 최대 온라인 스트리밍 플랫폼 넷플릭스, 세계 최대 전자상거래 플랫폼 아마존, 중국계 짧은 동영상 플랫폼 틱톡 등에 대해서는 신뢰도 측면에서 높은 점수를 준 것으로 나타났다.

또 미디어 소비자들을 대상으로 조사한 결과에서는 Z세대의 경우 아마존, 세계 최대 소셜미디어 플랫폼 페이스북, 세계 최대 온라인 포털 구글이 가장 높은 점수를 받았다.

밀레니얼세대의 경우 신흥 메신저이자 소셜미디어인 스냅챗, 넷플릭스, 아마존이 가장 높은 평가를 받았고 X세대의 경우 스냅챗, 틱톡, 아마존이 가장 많은 인기를 누리고 있는 것으로 조사됐다.

김현철 글로벌이코노믹 기자 rock@g-enews.com