배터리 소재부문 수익성 '제로' 지적에 투자 축소 요구 직면

이미지 확대보기

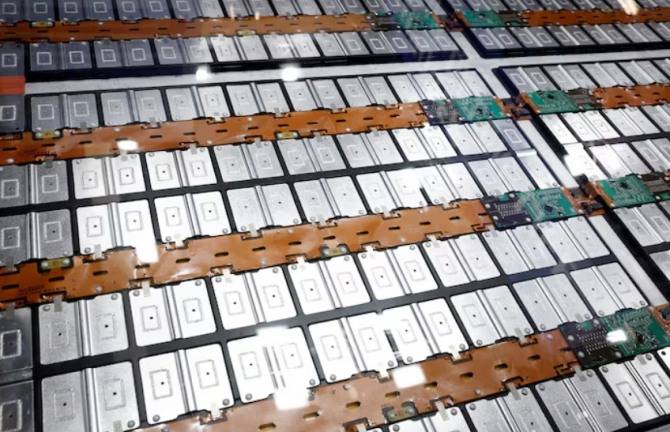

이미지 확대보기유미코어는 1999년 한국법인(한국유미코아)을 설립했으며, 현재 천안에서 이차전지 사업부(RBM)를 운영하며 리튬이온 충전식 배터리용 양극재를 생산하고 있다.

EV인포커스에 따르면, JP모건의 체탄 우데시 분석가는 유미코어의 4분기 실적발표에서 "이 사업에서 귀사의 영업이익(Ebitda, 세금이자감가상각전 영업이익)은 0이다. 지난해도 0이었다"며 직설적인 태도에 대해 사과하면서도 회사의 배터리 소재 사업 실적을 강하게 비판했다.

유미코어의 배터리 소재 그룹 조정 영업이익은 지난해 "손익분기점에 가까운" 수준을 기록했다.

이미지 확대보기

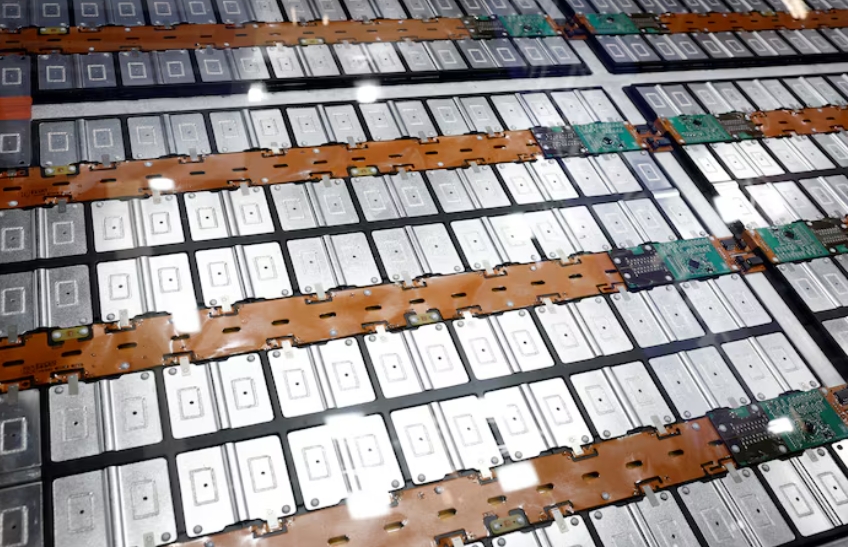

이미지 확대보기유미코어는 지난해 자본지출을 전년 대비 35% 감소한 5억5500만 유로(약 5억7858만 달러)로 축소했다. 이는 연초 목표인 6억5000만 유로(약 6억7700만 달러)를 크게 밑도는 수준이다. 다만 폭스바겐 배터리 사업부인 파워코 합작투자사 아이온웨이에 대한 1억7500만 유로(약 1억8244만 달러)의 자본 투자는 이 수치에 포함되지 않았다.

특히 배터리 소재 사업부의 지출이 전년 수준의 3분의 1로 급감했으나, 여전히 전체 지출의 3억700만 유로(약 3억2005만 달러)를 차지하며 가장 자본 집약적인 부문으로 남아있다.

유미코어의 바네스 페퍼런 최고재무책임자(CFO)는 "자본지출 감소는 주로 배터리 소재 부문이 주도했으며, 캐나다 투자를 중단하고 유럽과 한국에 대한 투자는 장기 상업계약에 따라 유지했다"고 설명했다. 회사는 지난 7월 말 온타리오주 로열리스트의 배터리 소재 공장 건설을 중단하기로 결정했다.

바트 삽 최고경영자(CEO)는 "우리는 기존 생산설비인 니사와 한국에 대한 자본지출 확장에 집중하고 있다"고 밝혔다. 니사는 유럽 최초의 양극소재 공장으로 2022년 상업생산을 시작했다.

회사는 2025년 자본지출을 추가로 20% 감축해 4억5000만 유로(약 4억6913만 달러) 미만으로 줄이겠다는 계획을 발표했다. 단, 아이온웨이에 대한 4억 유로(약 4억1700만 달러) 투자는 별도다.

중국 배터리 제조업체 AESC와 북미 시장용 고니켈 양극활성물질(CAM) 장기 공급계약은 캐나다 신공장 건설 중단으로 한국 천안공장으로 전환됐다. 삽 CEO는 "이 계약 이행을 위해 천안공장의 병목현상을 해소해야 한다"면서 "계약물량 미구매 시에도 최소 지불액을 보장하는 '테이크 오어 페이'(take-or-pay) 조항을 통해 영업이익을 보호할 수 있다"고 강조했다.

그러나 JP모건의 우데시 분석가는 "AESC와의 2023년 10월 계약은 2026년부터 시작되는 10년 공급계약을 예정했으나, 계약 시작이 18개월 이상 지연될 수 있다"면서 "물량도 없는 상황에서 천안공장의 병목현상을 해소하기 시작한 이유를 이해할 수 없다"고 지적했다.

UBS의 제프 하이어 분석가는 "더 많은 자본지출 절감을 위해 기존 대형 계약 일부를 종료하는 방안을 검토한 적이 있는가"라고 질의했다.

이에 대해 삽 CEO는 "우리는 강력한 계약을 맺었고 이러한 고객 약속에 따라 설비를 구축하고 있다"며 "아시아 기업들도 유럽에 대한 지속적인 관심을 보이고 있어 유럽 내 차별화된 자산의 가치를 믿는다"고 답변했다.

한편, 아이온웨이 합작투자는 2030년까지 160기가와트시(GWh) 생산능력으로 폭스바겐에 배터리 소재를 공급하는 것을 목표로 하고 있다. 삽 CEO는 내년 하반기 프로젝트 자금 조달을 앞두고 "엄격한 비용 통제 장치(가드레일)를 통해 지출을 관리하겠다"고 세 차례나 강조했다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com

![[단독] 한화오션, 中 CMHI 합작법인 정리](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=270&h=173&m=1&simg=2025051006475507229fbbec65dfb1161228193.jpg)

![[뉴욕증시] 美·中 무역협상 앞두고 혼조세](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=270&h=173&m=1&simg=2025051005221201322be84d87674118221120199.jpg)

![[초점] 테슬라 로드스터 정말 나올까…7년째 미뤄진 출시, 결국 ...](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=80&h=60&m=1&simg=20250509202217091049a1f3094311109215171.jpg)