이미지 확대보기

이미지 확대보기트럼프 행정부의 이같은 조치는 지난 수십 년간 쌓아온 ‘정부-대학 파트너십’을 근본적으로 흔들고 있다는 분석이 나온다.

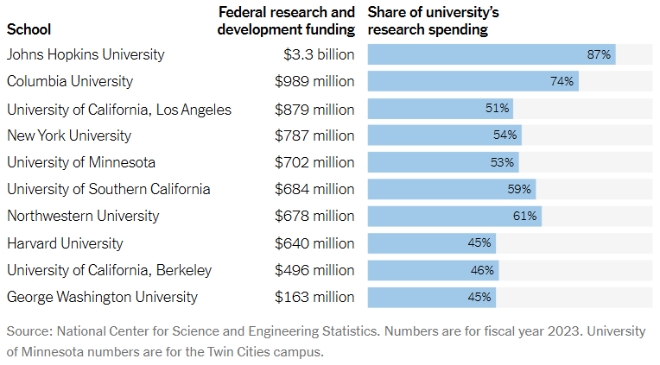

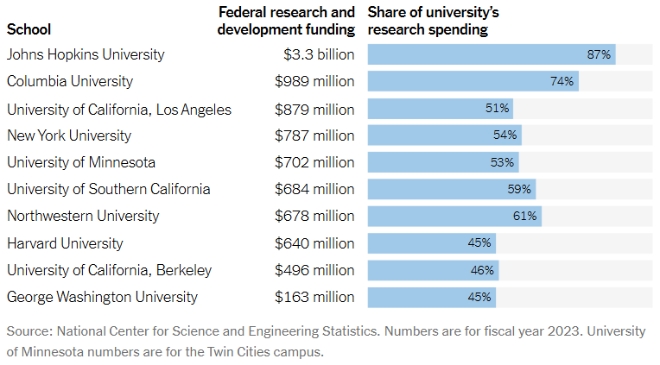

NYT에 따르면 미국 대학들은 2023 회계연도에 연방 정부로부터 총 600억 달러(약 85조5000억원)의 연구자금을 지원받았다. 이는 지난 1953년 대비 실질 기준 30배 이상 증가한 수치다. 특히 존스홉킨스대는 33억 달러(약 4조7000억원)로 단일 대학 가운데 가장 많은 자금을 받았으며 이 중 절반 이상이 국방부에서 나왔다.

이같은 ‘빅 사이언스’ 체제는 제2차 세계대전과 냉전기 미국 정부가 대규모 예산을 투입해 과학기술 개발을 주도하면서 형성됐다. 트럼프 대통령은 이 전통적 구조를 정조준하고 있다. 특히 하버드대에 대해서는 이번 주에만 22억 달러(약 3조1000억원)에 달하는 다년도 연구비 회수 조치를 통보한 것으로 알려졌다.

NYT는 “트럼프 행정부는 반유대주의 대응 미흡 등을 이유로 최소 25개 대학을 조사 중이며 이 가운데 16곳이 연방 연구비 지원 상위권 대학들”이라며 “10개 주요 대학만 합쳐도 2023년 한 해에 93억 달러(약 13조2000억원)를 지원받았다”고 전했다.

조사 대상에는 하버드대, 컬럼비아대, UC버클리 등 명문 사립대뿐 아니라 미네소타대, UC샌디에이고, 미시간대 등 공립대도 절반 이상 포함됐다.

문제는 정치 논리에 따른 지원 삭감이 장기화될 경우 미국 대학의 연구 기능 자체가 약화될 수 있다는 점이다. 밴더빌트대 고등교육 전문가 크리스토퍼 로스 교수는 “미국 대학은 지식 보존이 아닌 ‘발견’을 지향하는 기관”이라며 “자금이 끊기면 그 기능은 무력화된다”고 경고했다.

한편, 미국 대학의 연구비 구조는 이미 수십년 전부터 정부 의존적이었다. 지난 1965년 린든 존슨 대통령이 연방 자금을 보다 다양한 지역 대학으로 확산하기 위해 행정명령을 발동했고 1980년에는 연방 정부의 특허권을 대학이 직접 행사할 수 있도록 관련 법을 개정하며 상업화도 장려했다. 이에 따라 바이오, 컴퓨터공학, 의공학 등 첨단 분야에서 대학 주도의 기술이전과 창업이 활발히 이뤄져 왔다.

하지만 정치와 이념이 정부 연구비 지원에 영향을 미치면서 대학 사회에선 ‘학문적 자유’가 침해될 수 있다는 우려도 커지고 있다. 헤테로독스 아카데미의 존 토마시 대표는 NYT와 인터뷰에서 “정부 자금에의 의존은 결국 대학 자율성과 표현의 자유에 위협이 될 수 있다”고 밝혔다.

김현철 글로벌이코노믹 기자 rock@g-enews.com