휴테크 눈덩이 적자에 법인회생 신청

자금 동결되고 AS 부품도 소진

AS 기사 수도 줄어들어 수리 지연

3개월째 수리 안 돼 고객들 '발동동'

자금 동결되고 AS 부품도 소진

AS 기사 수도 줄어들어 수리 지연

3개월째 수리 안 돼 고객들 '발동동'

이미지 확대보기

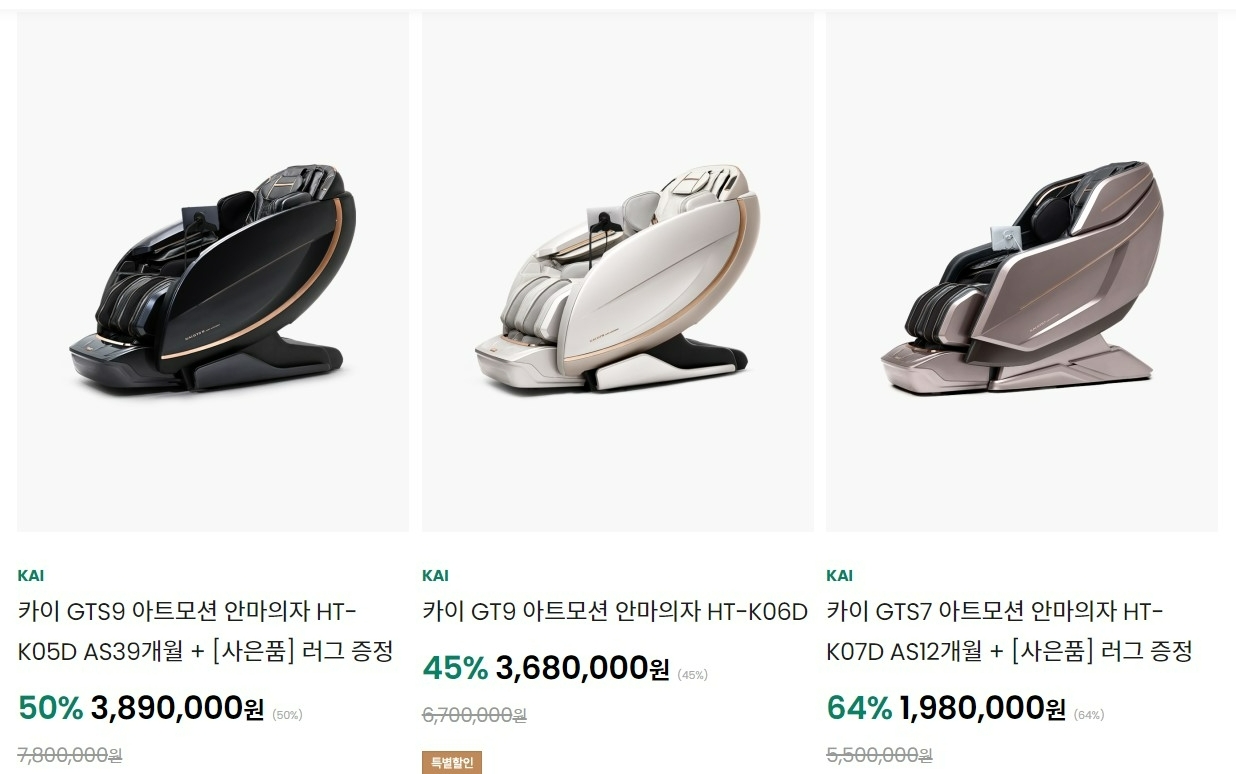

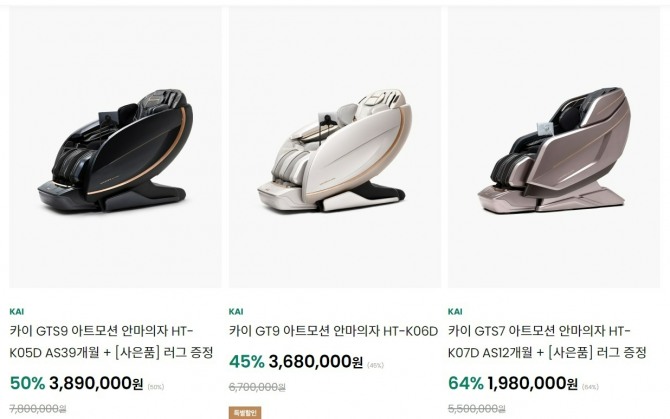

이미지 확대보기국내 안마의자 전문 기업 휴테크산업(이하 휴테크)의 홈페이지에 접속하면 등장하는 문구다. 휴테크는 소비자가 기준 780만원(카이 GTS9 아트모션 안마의자 HT-K05D)과 670만원(카이 GT9 아트모션 안마의자 HT-K06D)의 고가 제품을 비롯해 레스툴 스윙 마사지 체어(HT-M620), 레스툴 발마사지기(HT-M210) 등 헬스케어 기기를 전문으로 판매하고 있다.

그런데 최근 휴테크 제품을 구매한 이들로부터 AS가 원활하게 이뤄지지 않는다는 불만이 쏟아지고 있다. 휴테크가 법인회생 절차에 들어간 뒤 AS를 위한 자재 수급이 원활하지 않고, AS 역시 외주 업체에 맡긴데다 일부 인원 감축까지 더해지면서 AS가 줄줄이 지연되고 있는 실정이다.

휴테크는 "당신에게 휴식은 어떤 의미입니까?"라고 묻지만 현재 구매자들 다수는 안마의자를 사용한 휴식을 취하지 못하고 있다. 대신 AS로 인한 스트레스만 쌓이고 있다.

이미지 확대보기

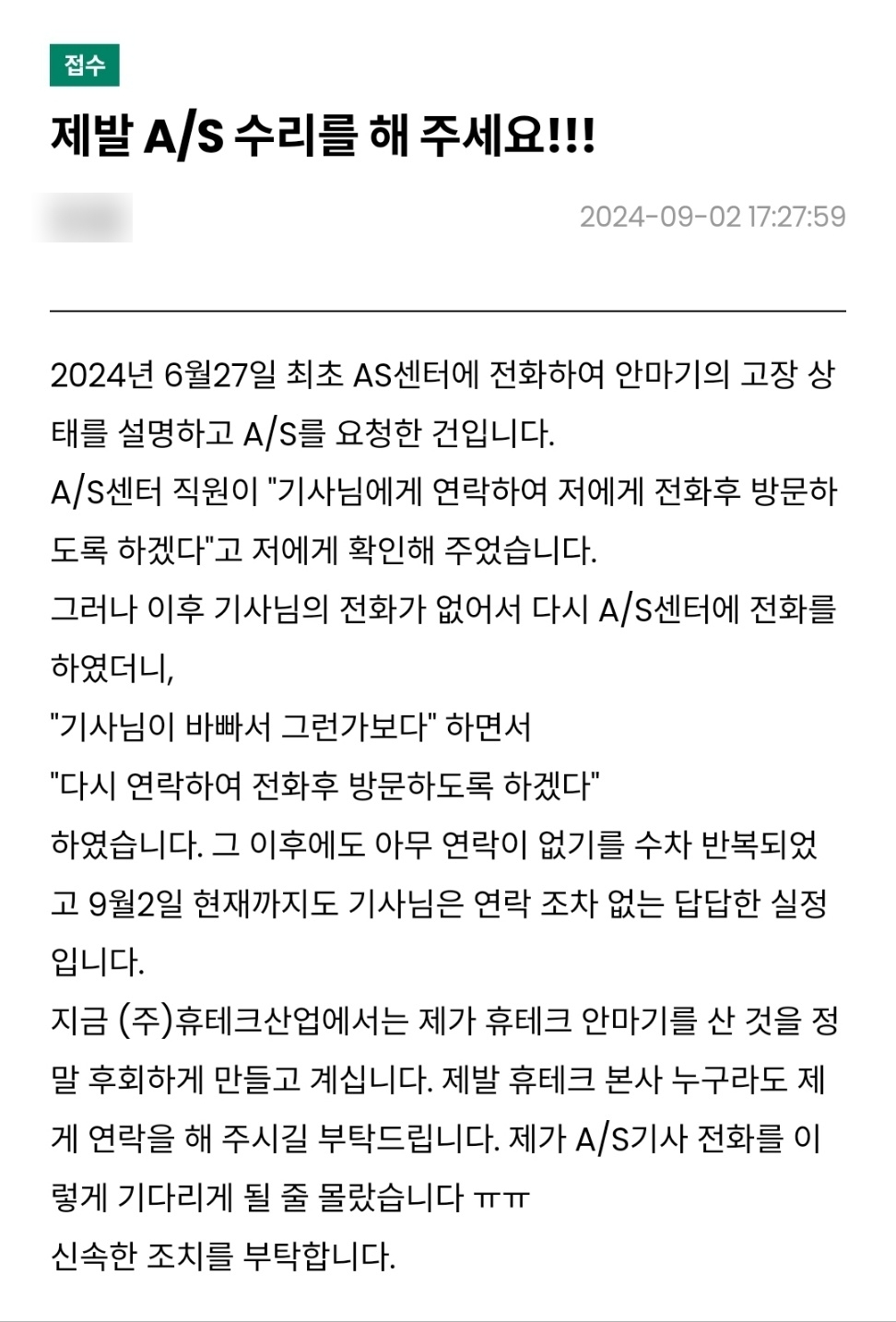

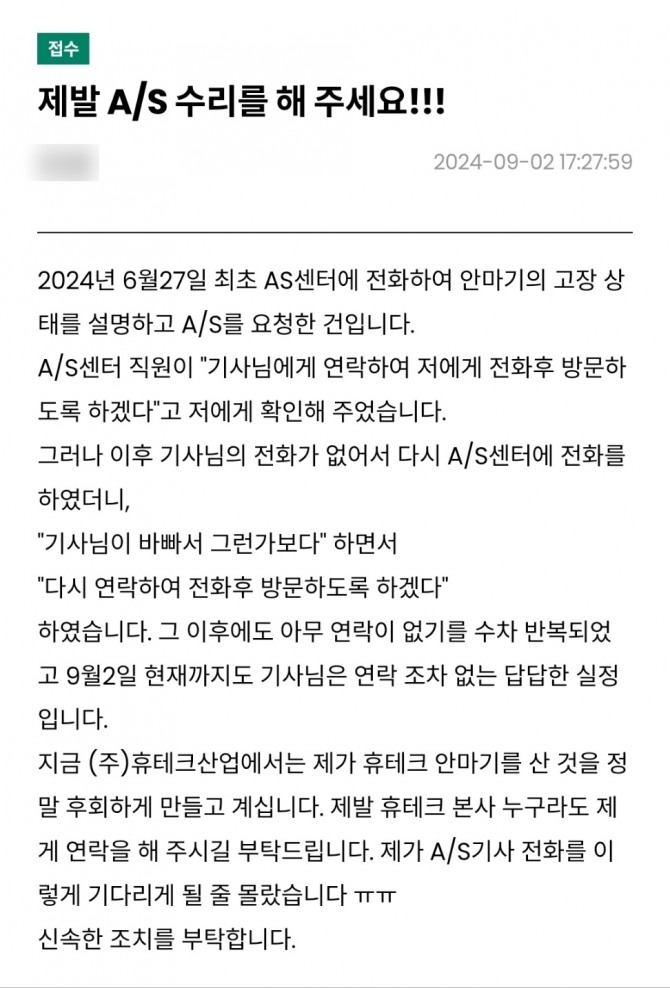

이미지 확대보기휴테크에 AS를 요청한 한 제보자는 지난 6월 27일부터 AS를 요청했다면서 온라인에 접수한 AS 요청 관련 민원글을 보내왔다. 해당 글에 의하면 지난 6월 27일 최초 AS 요청을 했으나 전화통화한 담당 직원은 "기사님에게 연락하여 저에게 전화한 후 방문하도록 하겠다"고 확인해줬으나 이후 AS 기사의 연락은 없었다. 제보자는 재차 AS 요청을 위해 전화했으나 번번이 "기사님이 바빠서 그런가보다", "다시 연락하여 전화 후 방문하도록 하겠다"고 답변했다.

하지만 제보자는 그로부터 2개월이 지나고 3개월째가 되도록 AS 관련 연락을 받을 수 없었다며 "휴테크산업에서 제가 휴테크 안마기를 산 것을 정말 후회하게 만들고 있다"고 호소했다.

이토록 AS가 안 되는 까닭은 휴테크가 7월 1일 법원에 법인회생을 신청하고 자금을 통제받고 있기 때문이다. 휴테크는 지난해 약 52억원 영업손실과 당기순손실 약 104억원을 기록했다. 뿐만 아니라 휴테크의 유동부채는 약 213억원으로, 휴테크의 유동자산 154억원보다 약 59억원이 부족한 상황이다.

지난해 휴테크 감사를 실시한 한울회계법인은 감사보고서에 "회사가 계속기업으로서 존속할지의 여부는 부채상환과 기타 자금수요를 위해 필요한 자금조달계획과 안정적인 영업이익 달성을 위한 재무 및 경영개선계획의 성패에 따라 그 타당성이 좌우되는 중요한 불확실성이 존재한다"고 적었다.

결국 회사가 심각한 경영난을 겪고 있고, 그로 인해 법인회생 절차에 들어가면서 AS마저도 대폭 축소된 것으로 보인다.

이에 대해 문의하고자 휴테크 홈페이지의 대표번호로 연락을 시도했으나 대표번호는 외주업체 콜센터로만 연결되며, 해당 대표번호로는 AS 접수 안내만 받고 있었다. 대표번호로 연결된 이들은 휴테크 본사 담당자 연락처를 모른다고 하며, 홈페이지 내 고객상담 란을 통해 문의를 남기라고 설명했다. AS를 신청하려고 해도 외주 콜센터 외에 본사와 연락할 길이 없어 보였다.

어찌어찌 문의를 남겼고, 휴테크 담당자와 통화를 마쳤다. 휴테크 관계자는 "현재 법인회생 신청 들어가면서 2개월간 자금 집행이 안 됐다. 그러다 보니 기 보유한 AS 자재가 소진됐고 중국에 AS 부품 발주를 넣었는데 법원 승인을 받고 (AS 부품) 발주를 넣다 보니 늦어졌다"고 말했다.

몇 개월 씩 AS가 지연되고 있는 상황에 대해서는 "법인회생 신청에 들어가면서 AS 기사 수도 일부 인원감축이 있었다. 기존 AS 기사에 대한 부분도 외주로 돌리고 있다"면서 법원에서도 고객 피해를 최소화하기 위한 비용 집행에 대해 승인했다. 조만간 (AS 기사) 인원 투입과 자재 수급 등이 빨리 해소될 것"이라고 설명했다.

결국 AS가 정상화되려면 조금 더 시일이 걸릴 것으로 보인다. 수백만 원짜리 제품을 구매한 소비자로서는 연락을 취하기도 어렵고 외주 콜센터 직원, 외주 AS 기사와 소통이 원활하지 않아 접수 스트레스까지 받고 있다.

이상훈 글로벌이코노믹 기자 sanghoon@g-enews.com