지금 삼성전자의 TV는 세계 ‘1등’이다. 세계 시장에서 맨 앞에 자리하고 있다. 그러나 1990년대만 해도 그렇지 못했다. 삼성전자의 TV는 ‘찬밥’이었다.

어떤 점포에서는 더욱 기가 막힌 일을 당했다. “삼성TV는 없느냐”고 물었더니, 점원이 매장 여기저기를 뒤지더니 한참 뒤에 한구석에 처박혀 있던 ‘물건 하나’를 꺼내고 있었다. 포장도 뜯기지 않은 채 먼지가 수북한 ‘삼성 텔레비전’이었다. 점원은 먼지를 털어 내면서 “찾는 사람이 없어 매장 한구석에 쌓아 두고 있다”고 밝히고 있었다.

전자의 한 사업 본부장은 LA 시내를 아무리 뒤져도 물건을 찾지 못했다. 다급해진 그는 서울로 전화를 걸었다. 어디 가면 구할 수 있는가 물었다.

LA에서 조금 떨어진 조그만 도시에 가면 있을 것이라는 부하 직원의 얘기를 들은 그 임원은 부랴부랴 그곳으로 찾아갔다. 그러나 허탕이었다. 결국 그는 자기가 만든 물건을 이 회장 앞에 내놓지 못했다.

이 회장은 현지에서 회의를 열었다. 임원들이 사 온 제품을 한데 모아놓고 선진국 제품과의 품질 평가회의를 겸한 이날 회의는 장장 8시간 30분 동안이나 계속되었다.

“여러분이 만든 제품이 어떤 대접을 받고 있는지 직접 확인했을 것이다. 나는 해외에 나와 돌아다닐 때 하루에도 서너 번씩 등골에 식은땀이 흐를 만큼 위기감을 느낀다. 위기의식을 갖고 열심히 하라고 기회 있을 때마다 강조했지만 모두 한 귀로 듣고 흘려버렸다.”

이 회장은 이렇게 질타하고 있었다. 임원들은 “위기의식을 갖고 난국 극복에 혼신을 다하겠다”는 말밖에 할 수 없었다.

이 회장의 ‘위기의식’은 더 있다.

1995년 3월 9일 삼성전자 구미사업장 운동장에 삼성전자 직원 2000명이 머리띠를 두른 채 모였다. 운동장 한복판에는 15만 대에 달하는 휴대폰이 산더미처럼 쌓여 있었다.

10여 명의 직원이 휴대폰에 망치질을 하는가 싶더니 조금 뒤 박살난 휴대폰에 불을 붙였다. 당시 물가로 무려 500억 원어치의 휴대폰이 재가 되고 있었다. ‘애니콜 화형식’이었다.

‘화형식’의 발단은 1994년 10월 출시된 애니콜 SH-770으로부터 시작됐다. 출시되자마자 시장점유율 30%를 장악했지만, 불량품이 문제였다. 불량률이 11.8%에 달하면서 곳곳에서 불만이 쏟아졌다.

이 회장은 불량품을 교환해주겠다는 광고를 실었고, 수거된 불량 휴대폰이 15만 대나 되었다. 이날 ‘화형식’은 이 불량품에 대한 ‘사형선고’였다.

4개월 후 애니콜은 미국 모토로라를 제치고 51.5%의 점유율로 국내 시장 1위로 올라서고 있었다. 이 회장의 ‘위기의식’이 아니었더라면 ‘삼성전자 휴대폰’이 세계 사장을 휩쓰는 데 시간이 더 걸렸을 것이다.

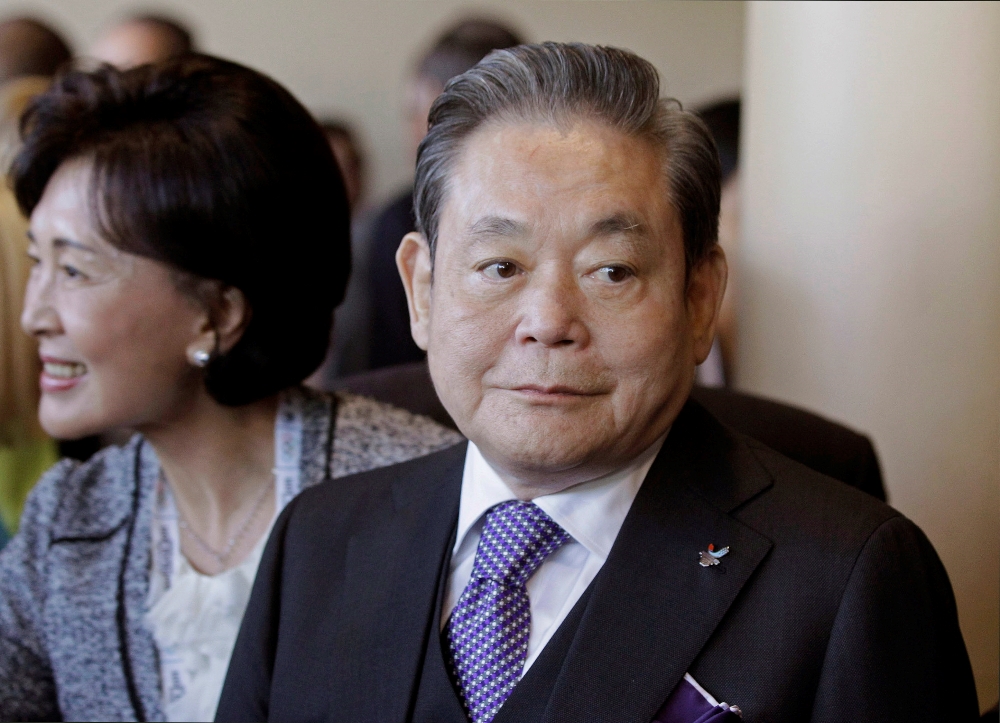

이렇게 ‘위기의식’으로 삼성을 키운 이 회장이 떠났다. 향년 78세. 대한민국은 나라 경제를 우뚝 세운 거물 경제인을 잃고 있다.

이정선 글로벌이코노믹 기자 bellykim@daum.net

![[단독] 삼성웰스토리, 베트남서 5억대 세금추징 ‘망신’](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=184&h=118&m=1&simg=20241123122843083909a1f3094311109215171.jpg)