이미지 확대보기

이미지 확대보기합계 출산율은 0.7명대로 진입한 상태다. OECD 회원국 중 가장 낮은 수치다.

연금 재원 조기 고갈을 막으려면 제도 개혁을 하루라도 앞당기는 게 당연지사다. 지금 제도로는 1990년대생의 경우 연금을 못 받을 수도 있다는 계산에서다.

그나마 개인과 기업이 4.5%씩 부담한다. 25.8%를 보험료로 내는 영국이나 18.7%를 내는 독일은 물론 일본(18.3%)·미국(13.0%)보다도 낮은 수준이다. 최소한 미국 수준으로 4%p를 올려야 한다는 공감대가 확산하는 이유다.

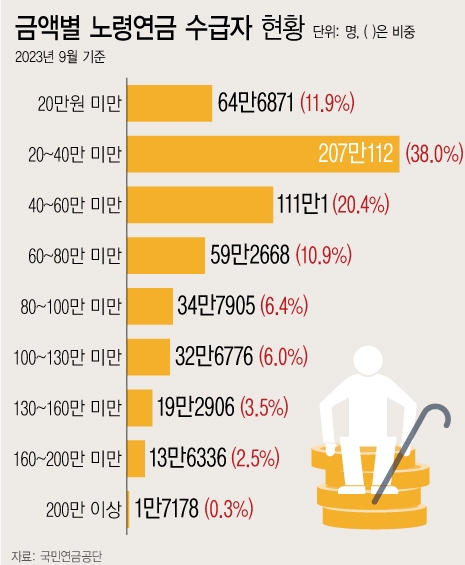

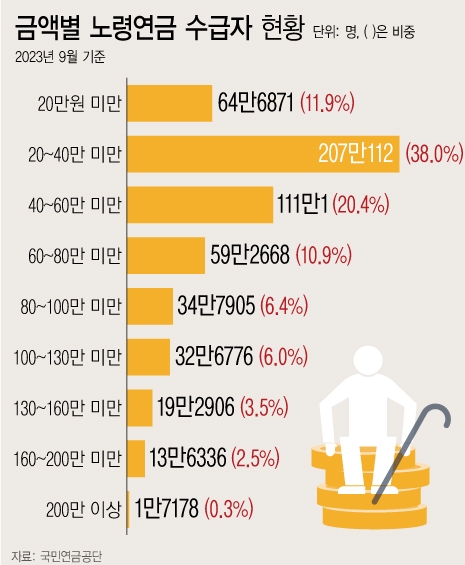

노후 급여인 소득대체율을 낮추기는 힘들다. 40년 가입 기준 소득대체율은 40%다. 60세 정년을 고려하면 40년을 채우는 사람은 드물다. 실질 소득대체율은 20%대 후반이다.

우리나라 노인빈곤율은 37.6%로 높은 편이다. 오히려 소득대체율을 높여야 하는 상황이다. 하지만 보험 재원 고갈을 걱정하는 마당에 소득대체율을 높이긴 힘들다. 연금제도는 미래세대에도 지속 가능하다는 신뢰 없이는 운용 불가능하기 때문이다.

연금 공론화위원회에서 보험료율을 단계적으로 올리는 2개 안을 내놨다.

시민 대표단의 숙의 과정만 남겨 놓은 상태다. 연금개혁 우수 사례는 많다. 10년 이상 공론화 과정을 거쳐 만든 스웨덴 사례는 세계은행도 추천할 정도다. 보험료를 올리되 노후소득 수준에 맞게 연금 액수를 조정하는 게 핵심이다.

영국은 66세로 연금 개시 연령을 높였다. 일본은 경기에 따라 연금액을 조절하는 가변형을 도입했다. 방향을 잡으면 결과는 나오기 마련이다.

김종철 글로벌이코노믹 기자 85kimjc@g-enews.com

![[뉴욕증시 주간전망] 추수감사절 연휴 속 PCE 물가지수에 촉각...FOMC 의사록 공개](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=184&h=118&m=1&simg=2024112405524409582c35228d2f5175193150103.jpg)