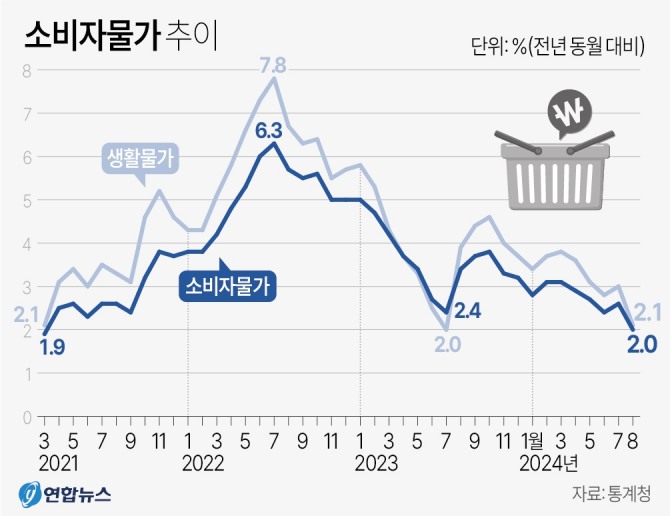

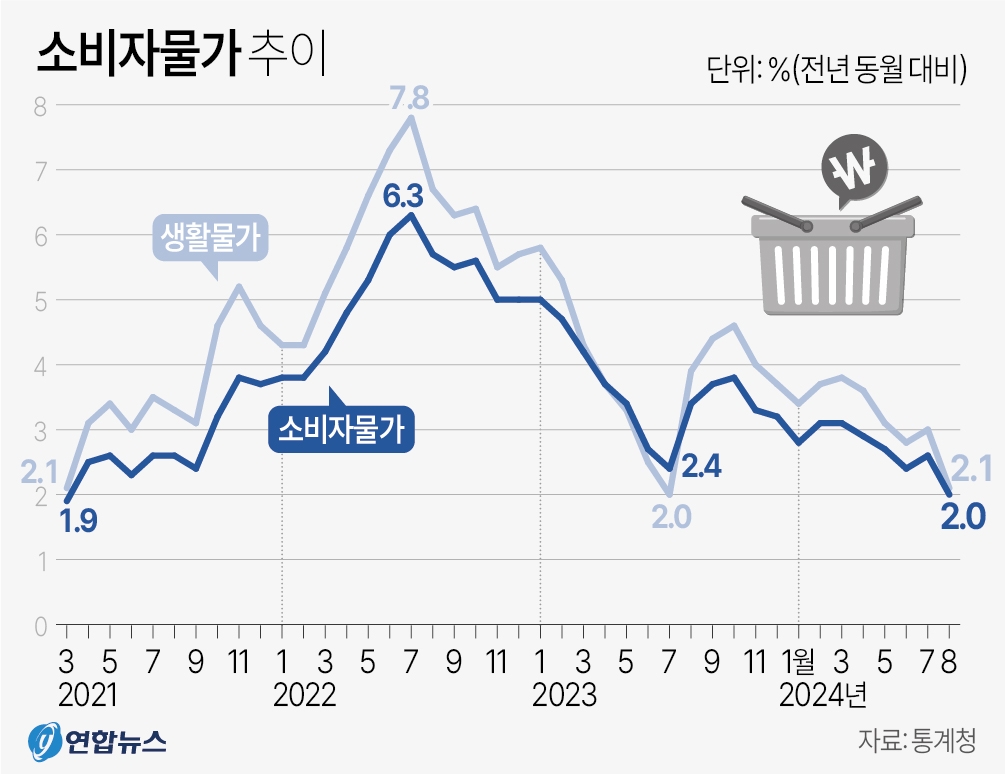

지난달 소비자물가 상승률은 2.0%다. 상승률로 따지면 41개월 만에 가장 낮은 수준이다.

미국의 7월 물가상승률 2.9%나 유로존의 2.2%와 비교해도 양호한 수치다. 국제유가와 농산물 가격 상승폭이 둔화된 결과다. 물론 고물가가 완전히 해소됐다고 보기는 어렵다.

국제유가나 농산물 가격은 대외 여건과 날씨에 따라 언제든 흔들릴 수 있기 때문이다. 100% 이상 오른 배나 두 자릿수 상승률인 사과·시금치를 보면 물가 안정세란 말을 믿기 힘들다.

서민이 느끼는 체감물가는 상상 이상이다. 이게 소비 위축으로 이어지면서 내수 침체를 가속화한 모양새다. 이자 부담 증가로 가계 여윳돈도 처음 100만원 아래로 하락했다.

재화의 소비 동향을 보여주는 7월 소매판매는 1년 전보다 1.9% 감소했다. 실질적인 소비 동향을 나타내는 음식점 포함 소매판매도 2.3% 줄어들기는 마찬가지다.

최근에는 고소득층조차 소비를 늘릴 엄두를 내지 못할 정도다. 고물가·고금리 장기화에 따른 피로현상이다.

내수를 살리려면 금리 인하와 함께 경기 부양책도 병행돼야 한다는 지적이 나오는 이유다.

미국이 이달 금리를 내릴 것으로 보이는 점도 한은의 금리 인하를 압박하는 요인이다. 물가 수준만 봤을 때 금리 인하 여건은 마련된 셈이다.

금리 인하 효과가 수개월 후에 나타난다는 점에서 선제적인 대응이 중요하다. 하지만 10월 이전 인하는 물리적으로도 어렵다.

한은은 부동산 가격 상승이나 가계부채 증가세를 우려하는 눈치다.

실제로 스트레스 총부채원리금상환비율(DSR) 2단계 시행에도 제2금융권으로의 풍선효과를 막기 힘들다. 게다가 최근 국고채 금리가 일제히 상승하는 것도 금리 인하에 영향을 줄 요인이다.

정부가 내년 200조원 넘는 국고채 발행 계획을 발표한 후 시장금리가 상승 중이기 때문이다. 예상보다 발행 물량이 높게 잡힌 것이 시장에 부담으로 작용한 탓이다.

서민경제를 고려한 금리정책을 펴야 할 시점이다.

김종철 글로벌이코노믹 기자 85kimjc@g-enews.com