이미지 확대보기

이미지 확대보기보험료율을 3%로 낮게 정하는 대신 소득대체율을 70%로 높인 게 특징이다. 가입자를 끌어모아 제도를 안정적으로 정착시키려는 의도에서다. 부담을 낮추는 대신 혜택을 많이 주는 제도다 보니 지속하기 힘들 수밖에 없다.

이후 두 차례 개정을 거친다. 1998년에는 보험료율을 9%로 올리고 소득대체율을 60%로 낮췄다.

외환위기 당시 가입 대상을 전 국민으로 확대한 것도 1차 개혁의 결과다.

2차 개혁 시기는 2007년이다. 당시 국회를 통과한 여야 합의안을 보면 보험료율 인상 없이 소득대체율만 2028년까지 40%로 낮춘다는 게 핵심이다.

이후 연금개혁 논의는 사실상 중단된 상태다. 저출생과 노령화로 연금 고갈 시점이 다가오는데도 고양이 목에 방울을 달려고 하지 않기 때문이다.

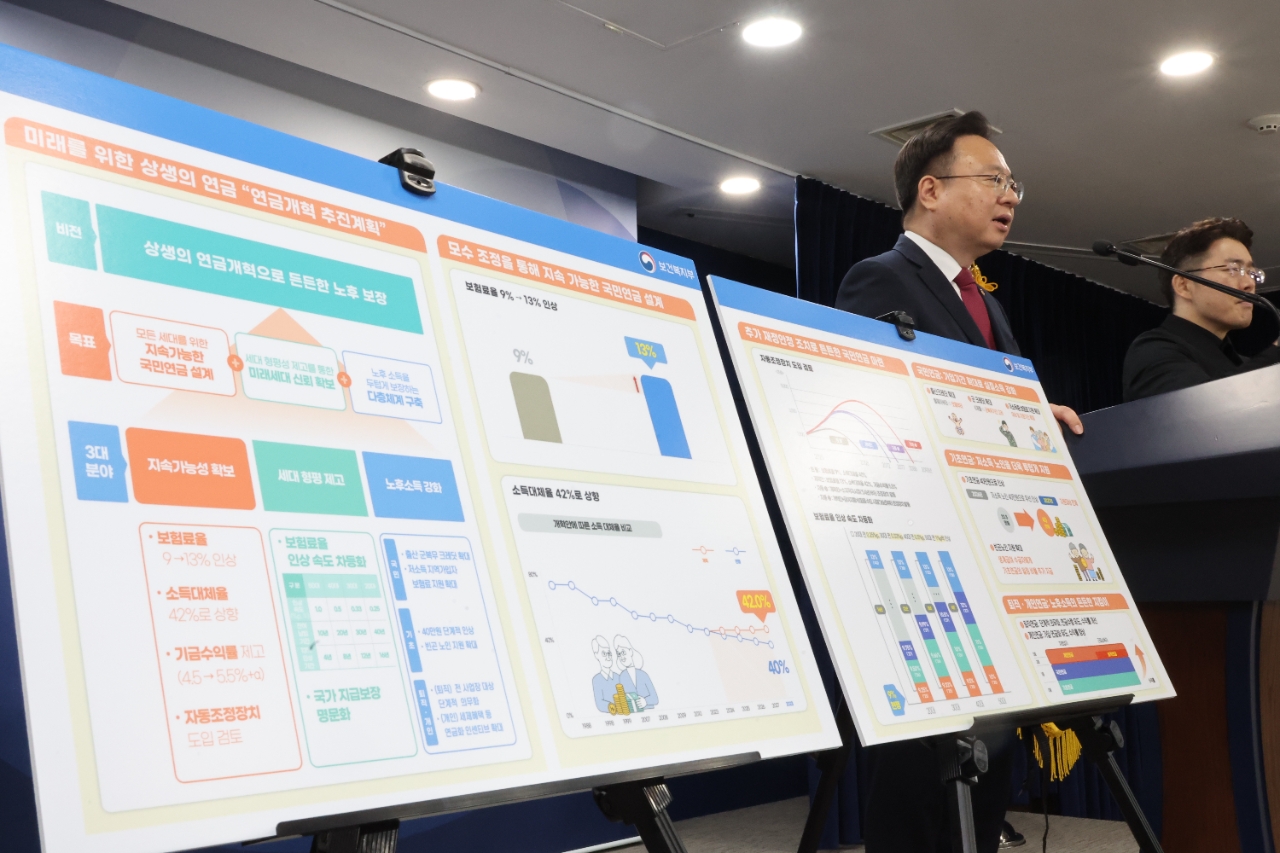

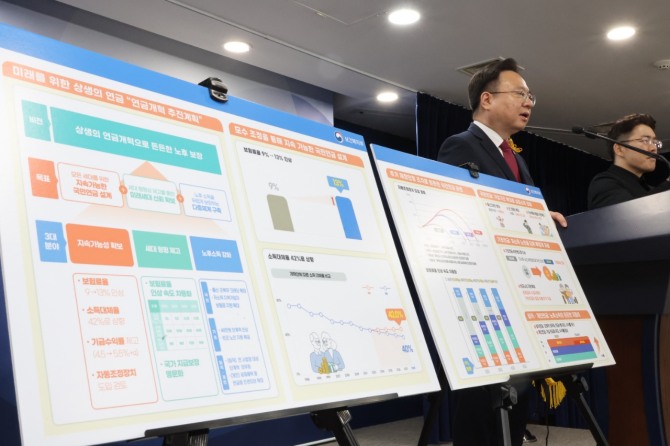

윤석열 정부의 연금개혁안도 보험료율을 조금 높이고 소득대체율을 낮춰 적자 시점을 늦춰보려는 과도 조치에 불과하다.

보험료율을 20% 이상으로 올려도 노후 생존에 필요한 소득대체율을 확보하기 힘들다. 그렇다면 연금의 지급액을 줄이는 게 당연하다.

이처럼 연금 지급액을 조절하는 나라는 OECD 38개국 중 24개에 달할 정도다. 국민연금은 개인연금과 달리 사회안전망을 유지하기 위한 성격이 강하다.

지속 가능한 연금 목표를 달성하려면 보험료율을 높이고 소득대체율을 낮출 수밖에 없다. 게다가 늘어나는 기대수명과 줄어드는 가입자 사이의 간격을 줄이려면 주기별 개혁도 필수다.

특히 평균수명 연장을 반영한 가입기간 확대를 서둘러야 한다. 차별적 제도인 일률적 정년제도도 손봐야 한다.

법정 정년제도를 없애면 노동시장 유연성을 확보하는 데에도 유리하다. 일하고 싶어도 법적으로 막는 제도부터 고치는 게 연금개혁의 첫걸음인 셈이다.

노령층과 청년층의 일자리 경쟁은 기우(杞憂)다. 여야의 득실을 따질 문제도 아니다. 국가 백년대계를 세운다는 각오로 연금개혁에 임해야 하는 이유다.