이미지 확대보기

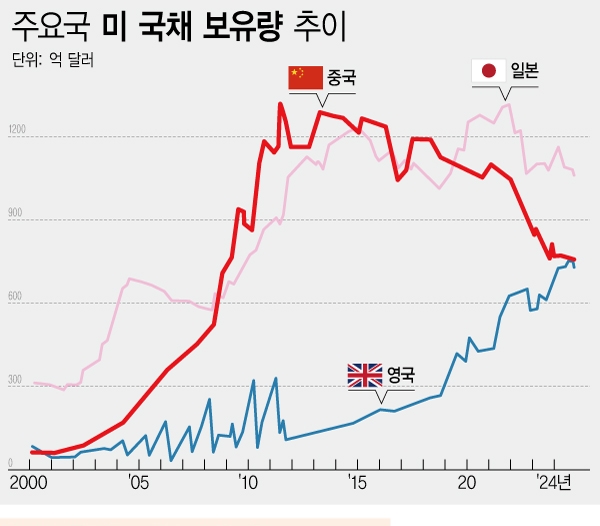

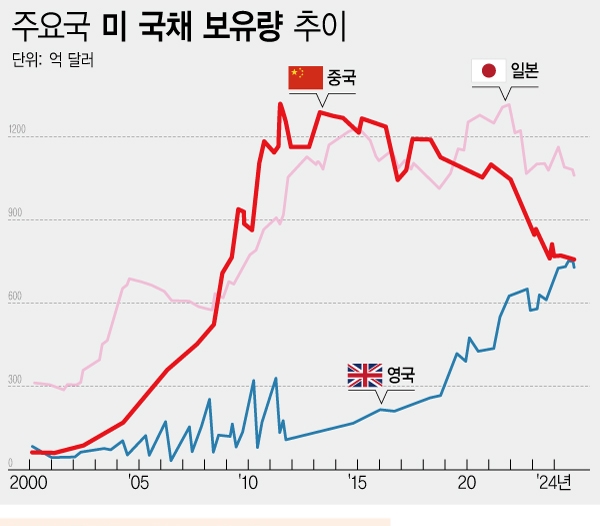

이미지 확대보기1년 만에 570억 달러나 줄어들었다. 미 국채 매각은 36조 달러의 정부 부채를 가진 미국 경제에 치명적이다. 미 정부가 재원 조달을 위해 국채를 추가로 발행하기 힘들어지기 때문이다.

미 국채 가격이 하락하면 글로벌 금융시장에서 투자 매력도도 떨어지기 마련이다. 글로벌 금융시장에서 중국의 미 국채 보유 감소에 촉각을 곤두세우는 이유다.

중국의 미 국채 매도는 위안화 약세를 방어하기에도 유리하다. 트럼프 행정부 관세정책의 최대 피해국은 무역수지 구조상 중국일 수밖에 없다. 중국으로서는 위안화 가치 하락을 막아야 하는 처지다.

최근 중국 경기를 보면 금리를 낮춰야 하는데도 중앙은행은 기준금리 격인 대출우대금리(LPR)를 4개월 연속 동결했다. 달러당 7위안대 초반까지 밀린 위안화 환율을 방어하기 위해서다.

중국은 미 국채 보유를 줄이는 대신 외화보유 자산을 다각화하는 모습이다.

미 국채 보유분을 중국 이외 지역에 있는 계좌로 옮기고 있다는 영국 FT의 최근 보도도 맥락이 같다. 벨기에의 유로클리어나 룩셈부르크의 클리어스트림 같은 증권예탁기관으로 일부 자산을 이전해 채권을 숨긴다는 것이다.

벨기에와 룩셈부르크의 미 국채 보유량이 늘어난 게 중국 영향이란 분석이다. 벨기에의 경우 2017년 말 1190억 달러 수준이던 미 국채 보유액이 지난해 말 3740억 달러로 늘었다. 같은 기간 룩셈부르크 역시 2170억 달러에서 4230억 달러로 증가했다.

미 국채를 줄이고 금 등 대체자산 보유를 늘리는 것도 마찬가지다. 불확실성이 증폭할수록 안전자산으로서 가치를 인정받는 금의 경우 올해 들어서만 가격이 12%나 올랐다.

금 가격 상승 배경에는 중국이 있다. 세계금위원회 통계를 보면 중국이 지난해 4분기에 매입한 금은 15.24톤 규모다. 중앙은행도 금 보유량을 지난 2년간 13%나 늘렸다.

금 시세의 변수는 중국인 셈이다.

![[서울모빌리티쇼] 넥쏘·PV5·제네시스 컨버터블 콘셉트 등 눈길](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=80&h=60&m=1&simg=2025040315445608370112616b0721752131037.jpg)