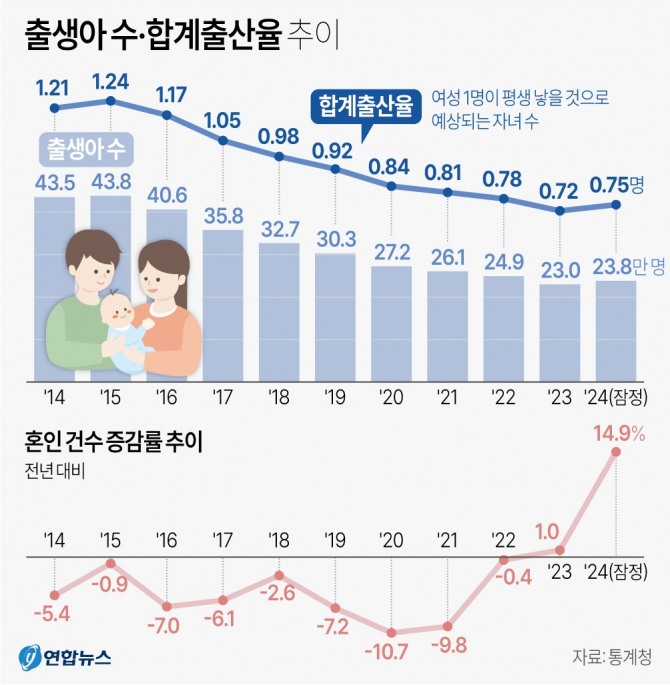

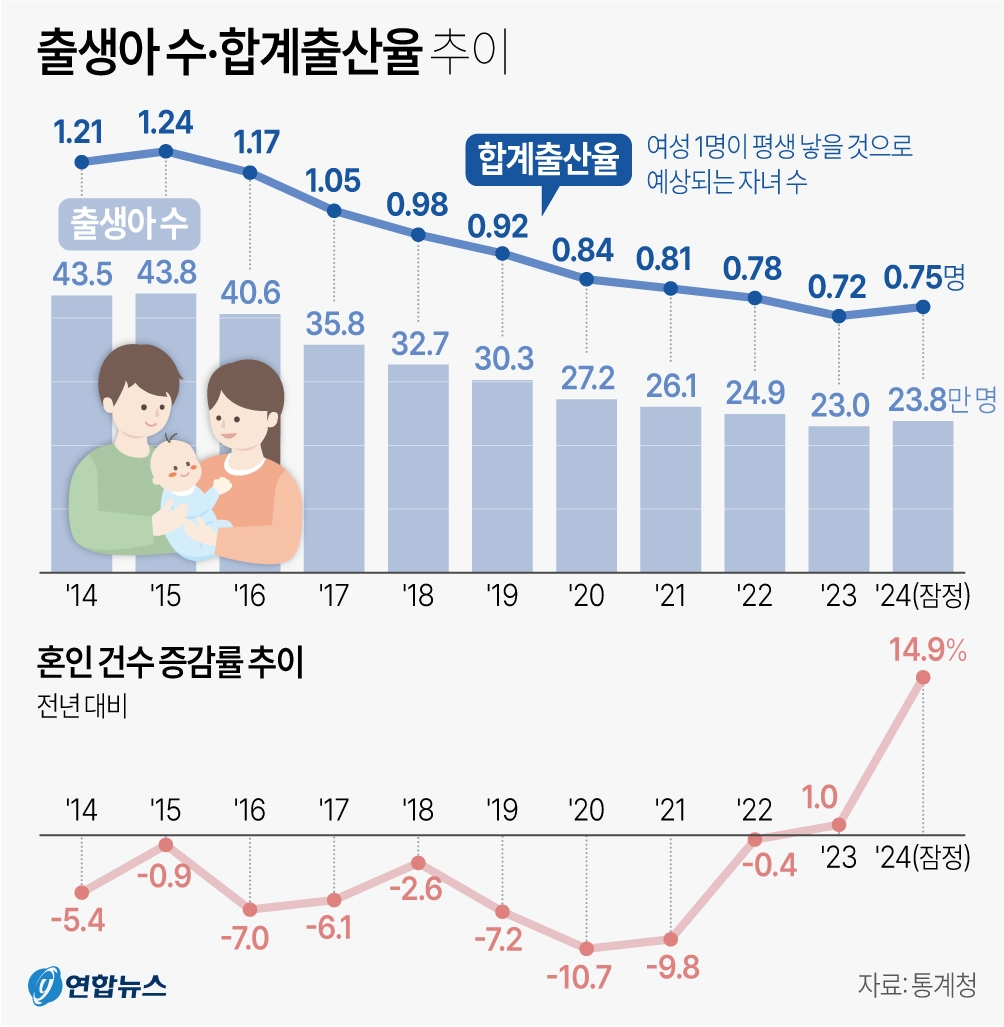

지난해 태어난 아이가 23만8000명으로 1년 전보다 3.6% 증가했다.

여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수인 합계출산율도 0.75명으로 0.03명 늘었다. 출생아 수와 합계출산율이 늘어나기는 2015년 이후 9년 만이다.

물론 다른 나라와 비교하면 여전히 크게 낮은 수준이다. 경제협력개발기구(OECD) 회원국의 합계출산율은 2022년 기준 1.51명으로 우리의 2배다.

다만 출산율의 선행지표를 보면 개선 추세임에 틀림없다. 지난해 12월 임신·출산 바우처 신청 건수는 2만7113건이다. 1년 전의 2만2995건에 비하면 17.9% 급증한 수치다.

지난해 하반기 바우처 신청 건수도 15만8153건으로 1년 전보다 11% 늘었다. 임신·출산 바우처는 임신이나 출산 예정인 건강보험 가입자에게 100만원 한도의 진료비 이용권을 주는 제도다. 대체로 분만 예정일 4~8개월 전에 신청하기 때문에 대표적인 선행지표로 통한다.

지난해 11월 말까지 누적 혼인 건수도 19만9903건이다. 전년 대비 13.5% 급증한 것도 출산율을 높일 요인이다. 이런 추세라면 올해 출산율이 0.8명대에 이를 것으로 보인다.

현재 합계출산율이 1%를 밑도는 나라는 OECD 국가 중 우리가 유일하다. 여전히 혼인과 출산에 대한 부정적 인식을 해소하지 못한 상태다. 정부와 기업의 저출생 반전 노력이 없이는 경제성장은 물론 연금개혁 등 미래 과제도 해결하기 힘들다.

지난 10년간 추진한 정부의 출산·육아 지원책의 성과를 내는 것은 다행이다.

특히 일부 지방자치단체의 지원과 기업의 일-가정 양립제도 등은 출산에 대한 부담을 크게 덜어주었다. 여기에 돌봄과 사교육 문제를 해결한다면 세계에서 가장 빠른 인구 소멸 국가라는 오명에서 벗어날 수 있다.

기업의 역할은 신기술 개발을 통해 일자리를 늘리고 노동시장을 개선하는 일이다. 인구가 줄면 기업의 존립 기반도 사라진다. 이민정책도 바꿔나갈 때다.

![[서울모빌리티쇼] 넥쏘·PV5·제네시스 컨버터블 콘셉트 등 눈길](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=80&h=60&m=1&simg=2025040315445608370112616b0721752131037.jpg)