생산·소비·투자 등 실물경기 주요 지표가 동반 감소세다. 통계청의 1월 산업생산지수를 보면 전달보다 2.7% 감소했다. 지난 2020년 2월(-2.9%) 이후 4년 11개월 만에 최대 하락 폭이다.

소비 동향을 나타내는 소매판매액도 같은 기간 0.6% 줄었다. 통신기기·컴퓨터 등 내구재 판매(1.1%)를 제외하고 나머지 품목이 줄어든 탓이다. 설 연휴에 이어 임시공휴일까지 지정한 효과를 거두지 못한 셈이다.

계절적 요인을 반영한 설비투자의 감소 폭은 14.2%다. 4년 3개월 만의 최대 폭이다. 반도체 제조용 기계류(-12.6%)와 운송장비 투자가 크게 줄어든 탓이다.

건축과 토목 공사도 마찬가지다. 현재의 경기를 보여주는 동행지수 순환변동치는 전월 대비 0.4%p 하락했다.

앞으로의 경기를 예고하는 선행지수 순환변동치도 0.3%p나 뒷걸음쳤다. 수출도 올해 448억 달러 감소를 각오해야 하는 상황이다.

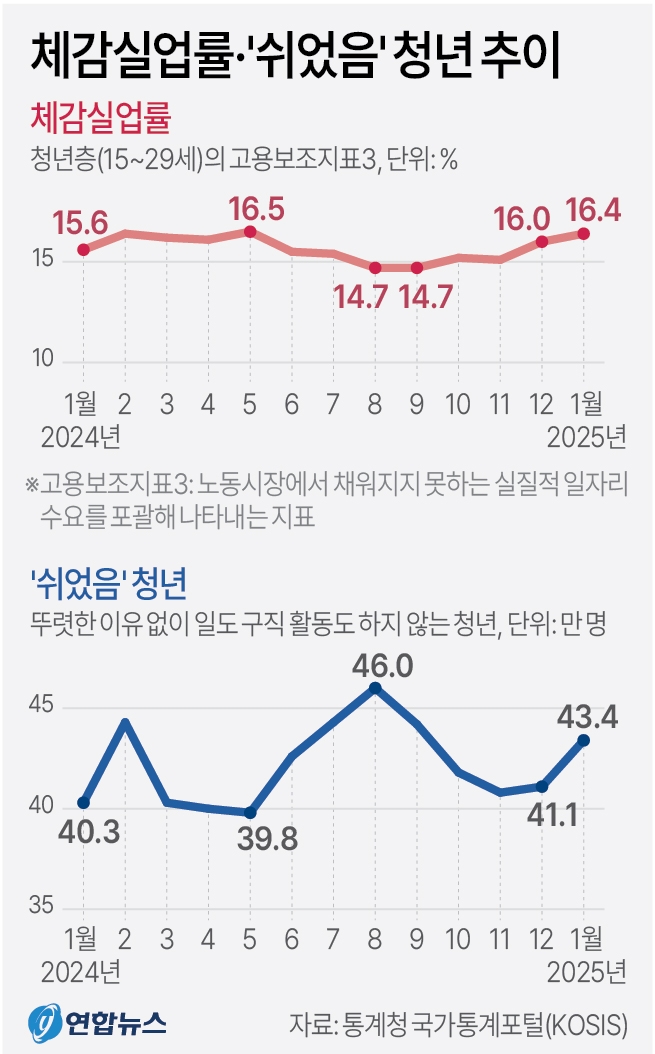

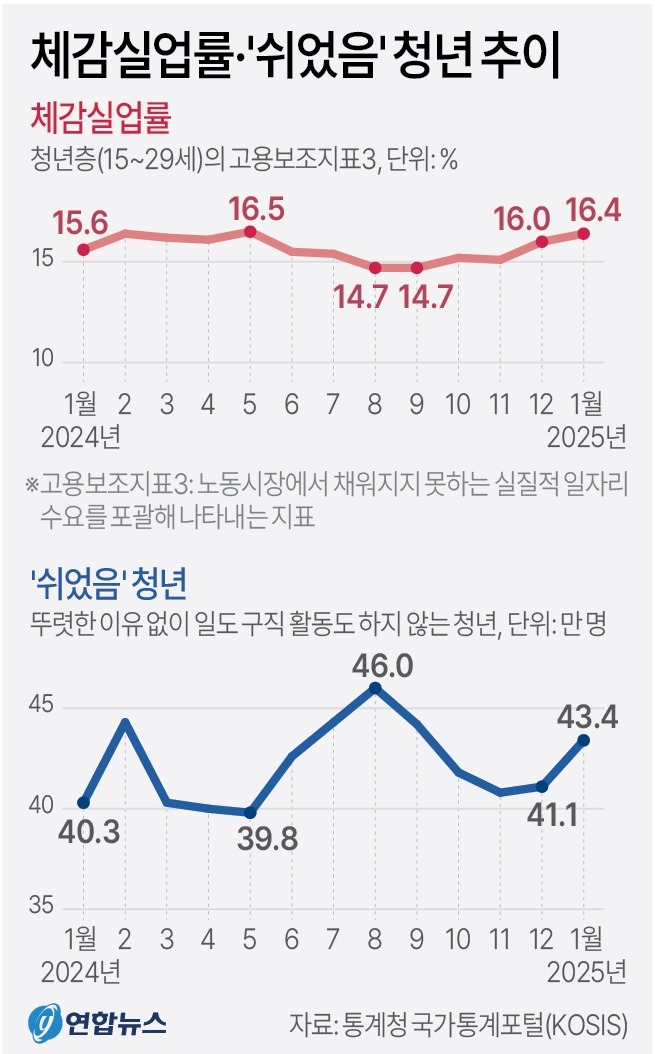

경기침체의 그림자는 노동시장부터 드리워진 모양새다. 건설과 도소매업의 고용 감소가 뚜렷하다.

고용노동부 통계를 보면 1월 임시·일용직 고용은 4.4%나 감소했다. 코로나19 이후 상승하던 고용지표가 꺾인 게 46개월 만이다. 건설경기 침체와 소비심리 위축이 취약계층 일자리부터 빼앗는 모양새다.

임금도 부익부 빈익빈 현상이 심하다. 지난해 12월 기준 상용 근로자의 임금 총액은 491만8000원이다. 1년 전보다 4.2% 증가했다.

하지만 일용근로자 임금은 178만4000원으로 4.4%나 줄었다. 고임금 건설근로자 비중이 축소된 데다 경기침체의 부담을 취약계층에 전가한 여파다.

지난해 12월 기준 명목임금은 460만8000원으로 4% 증가했다. 하지만 물가를 반영한 실질임금은 401만원으로 2% 늘었다. 연간으로 따지면 실질임금 증가율은 0.5%에 불과하다. 연간 근로시간도 1.3시간 줄며 노동시장 경착륙 우려가 커진 상태다.

한시라도 빨리 경기 부양에 나서야 한다.

![[서울모빌리티쇼] 넥쏘·PV5·제네시스 컨버터블 콘셉트 등 눈길](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=80&h=60&m=1&simg=2025040315445608370112616b0721752131037.jpg)