이미지 확대보기

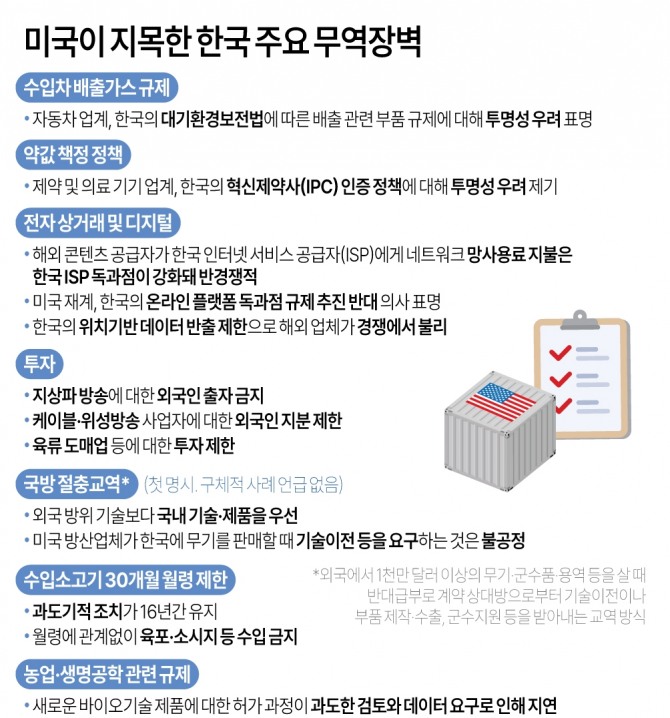

이미지 확대보기한국에 대해서는 무기 수입 시 기술 이전 등을 요구하는 절충 교역과 미국산 소고기 수입 월령 제한 등 비관세 장벽을 문제 삼았다.

절충 교역은 외국에서 1000만 달러 이상의 무기나 군수품 용역 등을 살 때 반대급부로 계약 상대방으로부터 기술 이전이나 부품 제작 군수지원 약속을 받아내는 교역 방식이다.

국가정보원이 보안평가제도(SES)를 통해 사이버 보안 인증 요건을 추가로 부과하거나 공공기관용 네트워크 장비에 국정원의 암호화 기능을 포함하도록 요구한 점도 문제 삼았다.

한국인터넷진흥원의 클라우드 보안프로그램(CSAP)에 대해서도 비슷한 논리다. 지식재산권(IP)과 관련해서도 위조품의 환적이나 지리적 표시제 위반에 대한 처벌 의지가 부족하다는 점을 부각했고, 온라인동영상서비스(OTT)의 규제에 대한 우려도 제기한 상태다.

외국 재보험사나 로펌의 한국 시장 진출 시 정부의 규제 등 비관세 장벽도 시정을 요구 중이다. 미국 자동차 수입을 제한하는 배출가스 부품 규제도 불만이다.

한국에서 미국 자동차를 안 사는 이유가 이런 규제 때문이라는 인식에서다. 30개월 이상 월령을 가진 미국산 소고기의 수입금지가 16년째 이어진다는 점은 단골 메뉴다. 이 밖에 화학물질 등록과 평가 시 규제 등 미국의 불만 사항은 차고 넘친다.

한마디로 G20이면서 대미 무역 흑자국인 한국으로서는 트럼프의 관세 폭탄을 피하기 힘들다.

철강·알루미늄·자동차에 이어 반도체·의약품 등 주요 산업에도 최고 20%의 관세를 부과할 수 있다는 게 월스트리트저널(WSJ)의 보도다. 그렇다고 유럽연합(EU)이나 중국·캐나다처럼 미국산 제품에 대한 보복관세로 맞대응할 힘도 없다.

미국에 대한 수출 의존도를 줄이면서 국제사회와 협력하는 지혜를 짜내야 할 때다.

![[뉴욕증시] 관세폭탄에 시간외 '패닉 매도'](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=270&h=173&m=1&simg=2025040306393300386e250e8e1885822911040.jpg)