풀과 생각 / 이병일

풀은 생각 없이 푸르고 생각 없이 자란다

생각도 아무 때나 자라고 아무 때나 푸르다

그 둘이 고요히 고요히 소슬함에 흔들릴 때

오늘은 웬일인지

소와 말도 생각 없는 풀을 먹고

생각 없이 잘 자란다고

고개를 높이 쳐들고 조용히 부르짖었다

이미지 확대보기

이미지 확대보기문을 닫고 읽기의 즐거움에 빠지다

“인생의 즐거움에서 방문을 닫고 책을 읽는 것보다 좋은 것은 없다. 진귀한 책 한 권을 얻어 몰랐던 글자 하나를 알게 되고, 괴이한 일 하나를 만나고, 좋은 구절을 보면 나도 모르게 기뻐서 뛰어오른다. 음악은 듣는 순간을 만족시키고 비단은 눈을 만족시킨다고 하지만 그 즐거움에는 비할 수 없다.”

일본 에도(江戶·도쿄의 옛 지명) 시대의 유학자 나카무라 란린(中村蘭林, 1697~1761)의 수필 <학산록(學山錄)>에 보이는 글이다. 글을 현대일본의 독서광이자 수필가로 유명한 쓰루가야 신이치(1946~ )가 쓴 명저 <책을 읽고 양을 잃다>(이순, 2010년)에서 보고 좋아서, 따로 메모장에 초서(抄書)를 했더랬다. 다 지난, 10년여 전 일이다.

풀은 생각 없이 푸르고 생각 없이 자란다

젊은 시인 이병일(1981~ )의 시 한 줄을 처음 보았을 때, 그 기분이 꼭 그랬다. ‘기뻐서 뛰어오른’ 감정이 들어서 시 읽기가 몹시 즐거웠다. “그는 젊고 진지하고 상당히 세련된 시인”이라고 추켜세웠던 정희성 시인의 추천사가 정말이지 고마웠다. 그런가 하면,<행복은 누추하고 불행은 찬란하다-장석주의 시 읽기>에는 이런 촌평이 내 눈을 만족시켰다. 다음이 그것이다.

시인은 풀이 “생각 없이 푸르”듯 생각도 “아무 때나 푸르다”라고 말한다. 흔히 풀은 욕망과 의지의 은유에서 더 빛날 텐데, 이 젊은 시인은 풀과 생각을 나란히 한 줄에 놓는다. 어느 날 문득 생각 없이 잘 자라는 게 자연이라는 걸 발견한 것이다. 유레카! 시인은 소와 말이 그 생각 없는 풀을 먹고 생각 없이 잘 자란다고 “조용히 부르짖”는다. 세상은 고요하고, 소와 말과 풀들이 생각 없이 잘 자란다면, 그게 평화가 아니고 무엇이겠는가? 소와 말들이 풀 뜯는 들판은 오늘도 고요한가? (같은 책, 41쪽 참조)

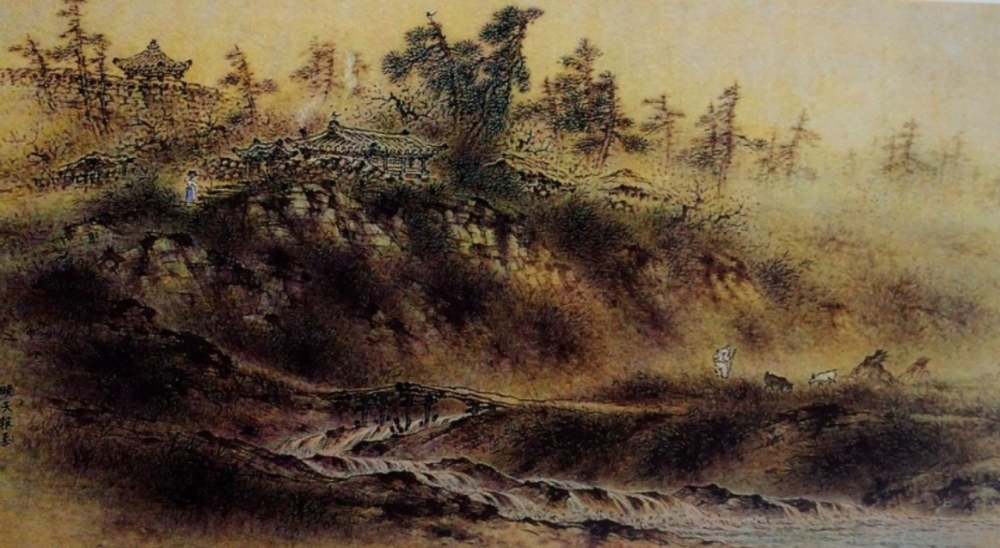

짤막한 시평(詩評)을 내리 읽으면서 나는 그림이 하나 얼른 보였다. 앞의 <아침 기쁜 소식(曉天報喜圖)>이 그것이다. 1954년에 그린 작품이라고 한다.

화가 이상범(李象範, 1897~ 1972)이 서울에서 교수(홍익대학교 미술대학)로 종로구 누하동에서 안정적인 생활을 할 때, 그려진 작품이지 싶다.

당시의 어느 곳, 그러니까 북악산 성곽을 뒤로 둔 허름한 기와집과 초가의 농가 두어 채, 소나무와 풀들이 정연한 질서로 잘 우거진 산비탈.

산비탈 아래로는 너른 마당(場). 마당이야 농사철에는 밭이 되고 추수철엔 타작마당이 되기에 매우 넉넉하다. 거기부터 안개가 위로 솟아 차츰 걷힌다. 이른 아침, 밥 때가 다 되었기 때문이다.

흑염소와 염소가 풀 뜯는 것을 작대기 짚고 흐뭇하게 보살피는 늙은 농부의 뒷모습. 농부와 성곽의 보루 사이. 보루 그 아래 아낙네의 손가락이 가리키는 사선(斜線)의 끝을 따라가면 농부의 뒷모습이 보인다. 농부는 아낙의 남편일 것이다.

아낙의 손끝이 “이봐요, 아침 다 되었으니 우리도 식사해요?”라고 마당의 농부를 향해서 큰 목소리로 말하는 것처럼 보인다.

이것들이 아무 생각이 없는 아침의 행복과 평화로운 정경(情景)으로 화가의 눈엔 이상적으로 비춰졌을 터다. 이를 정성껏 붓질하여 채색을 입힌 것이리라. 어디까지나 이것은 나의 상상이지만….

나는 점과 함께 하련다

자로, 증석, 염유, 공서화가 공자를 모시고 앉았다. 공자가 말씀하시기를 오늘은 조금도 나에게 사양치 말고 이야기해 보아라.

자네들은 자신의 재능을 인정하여 등용해 주는 사람이 없다고 하지만, 만약 등용의 기회를 얻는다면 무엇을 하고 싶은가?

자로가 바로 입을 열었다. 전차(戰車) 천 대를 갖출 정도의 대국이 강국 사이에 끼여 전쟁으로 폐허가 되고 더욱이 기근이 되어 곤궁해 있다고 가정하겠습니다. 저에게 정치를 맡겨주시면 3년이 지날 무렵에는 다시 활기를 되찾고 뿐만 아니라 도의를 존중하는 국가로 만들 수 있습니다.

이 말을 듣고 공자는 웃었다.

염유, 공서화 두 사람도 국가 중대사에 참여하고 싶다는 뜻을 밝혔다. 공자가 점(증석을 이렇게 불렀다), 자네는 어떻게 생각하는가? 하고 묻자, 증석은 슬(瑟·거문고와 비슷한 악기)을 작게 타다가 현을 울리더니 슬을 내려놓고 일어나 말했다.

저의 생각은 다른 분들과는 너무 차이가 있습니다.

공자 말씀하시길, 조금도 구애받지 마라. 모두 각자 자신의 포부를 말할 따름이니까, 라고 말씀하셨다.

그러자 말하기를 꽃피는 4월이 되면 새로 만든 봄옷으로 갈아입고 어른 대여섯과 아이 예닐곱과 함께 기(沂·강의 이름)수에서 목욕하고 숲이 울창한 무우(舞雩·기우제를 지내는 제단)에서 바람을 쐬고 노래를 부르며 돌아오고 싶습니다.

그것을 들은 공자는 자신도 모르게 한숨을 내쉬고 찬탄하며 말씀하셨다.

“나는 점과 함께 하련다(吾與點也)!”

앞에 소개한 논어의 말은 선진편(先進篇) 11장이 그 출처이다. 이 11장을 일본의 정치 명문가 출신의 요시다 겐이치(吉田健一, 1912~1977)는 가장 좋아했다고 한다. 그래서 그랬던가. 요시다는 아버지와 달리, 정치가의 길을 가지 않고 문인(영문학자·소설가)의 행보를 시종일관으로 걸었으리라. 그것은 ‘증점’의 이상향이 자신과 잘 맞았기 때문이다.

지금의 지식인은 크게 3가지 길을 선택하고 있다. 하나는 정치인이 되는 것이고, 다른 하나는 기업가로 변신하는 것이고, 마지막 하나는 문인(文人)으로 자족하여 오로지 행보하는 길이 그것이다.

“논어 선진 11장을 좋아하세요?”

“네!”

이 물음에 당신이 “그렇다”라고 답한다면 그대는 틀림없이 어느 분야에서든 리더로 나서는 스타일이 아니라, 조용히 방구석에 혼자 있는 것을 더 선호하는 알량한 지식인으로 살고 있을 것이다. 시시하고 보잘 것 없이, 남들의 눈엔 보이지만 공자 같은 스승이 곁에 있다면 기꺼이 지기(知己)가 되어주는 벗으로 끝까지 주변에 남을 터다.

중국 후한 시대. 중장통(仲長統, 179~220)이란 사람이 있었다. 문인으로 어려서부터 배우길 좋아했다. 독서광이었다. 황제가 벼슬을 주면서까지 참여를 독려했지만 끝내 거절했던 인물이기도 하다.

생각을 뜻하는 한자들

그가 쓴 ‘낙지론(樂志論)’을 읽으면 논어의 ‘선진 11장’이 포개지고 겹쳐진다. ‘낙지론’의 시작은 이렇다.

거처하는 곳에 좋은 밭이 딸린 넓은 집이 있고 산을 등지고 시내가 곁에 흐르며, 도랑과 못이 집 주위에 빙 둘러 있고, 대나무와 나무들이 죽 벌려 서 있다. 앞에는 타작마당과 채마밭이 있고 뒤에는 과수원이 있다 (使居有, 良田廣宅, 背山臨流, 溝池環匝, 場圃築前, 果園樹後).

인용한 글의 나머지는 고전 <고문진보 후집>(을유문화사, 2003년)에서 상세히 독서할 수 있다. 여기서는 이만 생략한다.

나는 내가 좋아하는 벗들과 더불어 글로 자주 만나고 놀고자 네이버 밴드(Band)를 몇 개 직접 운영하고 있다. 그 중 한 밴드의 이름을 부러 ‘여군낙지(與君樂志)’라고 지은 바 있다. 그렇게 지은 이유가 있다. 나 자신도 논어(선진 11장)를 좋아해서다. 아울러 중장통의 글을 아끼고 사랑하기 때문에 그렇게 한 것이다.

생각을 뜻하는 한자는 의외로 많다. 마음(心)이 담아진 모양새에 따라서 한자는 각기 다르게 ‘사(思)’가 있고, ‘의(意)’가 있다. 또한 ‘지(志)’로 쓰이고 ‘려(慮)’와 ‘염(念)’ 자로 사용되기도 한다.

마음이 밭에 가 있을 때의 생각은 사(思)가 되고, 마음이 소리에 민감하면 생각은 의(意)가 되는 것이다. 또한 마음에 도끼 자루(士)를 품고 있다면 그 생각은 지(志)가 된다. 생각이 극한으로 치달아 감당이 되지 못하면 그것은 려(廬)로 쓰이고, 온종일 딴 생각이 드는 잡념의 생각은 염(念)으로 쓰는 것이 맞다.

그렇기 때문에 자본가, 기업가의 생각은 ‘사(思)’로, 음악을 하는 예술가의 생각은 ‘의(意)’ 자로 구별할 수 있다. 책을 좋아하는 지식인의 생각에 어울리는 한자는 ‘지(志)’가 적격이다. 나머지 염려(念慮) 두 글자는 직업을 가리지 않는다. 사람이라면 누구나 사용한다. 이 때문이다.

그러고 보니, 이병일의 ‘풀과 생각’은 염려(念慮)의 양상을 보인다. 염려는 수리로 나의 일상에서 “잘 자란다”는 말할 것도 없다. 이는 사실이다. 게다가 염려는 “고개를 높이 쳐들고 조용히 부르짖”기에 식은 땀이 난다. 고통이 된다.

그런데 이게 참, 쓸모가 있다. 풀과 마찬가지로 너무 많고 잘 자라나서 귀찮은 구석도 있지만, 만약에 풀과 같은 생각(염려)이 없다고 한다면 제 정신을 갖고 산다는 얘기이다. 그러니 미치지 않고 어떻게 버틴다는 말인가.

오늘은 웬일인지

소와 말도 생각 없는 풀을 먹고

이 두 줄의 시처럼 “오늘, 이 시간”이 있어야 한다. 더러는 “소와 말”이 되어서라도 “생각 없는 풀을 먹”어야지 산다. 그림 속에서 염소가 풀을 뜯어 먹는 것처럼 농부도 아침밥을 먹어야만 사는 것이다. 그것이 곧 누추하지만 행복이고, 남들의 눈엔 찬란한 자유로 보이게 된다.

먹을 수 있는 ‘낙지’는 맛있다. 쓰러진 소에게 낙지를 먹였다. 그랬더니 벌떡 일어났다는 이야기가 속담으로 전한다. 그렇다면 생각이 즐거워지는 ‘낙지(樂志)’는 어디에 있는가. 그것은 책에 있다. 책 속의 한 글자에도 있고, 시 한 줄에도 있다. 더불어 좋은 그림, 아름다운 음악에도 있을 것이다. 그러니 이러한 낙지를 우리는 부러 챙겨서 먹어야 한다.

“고통의 시기를 어떻게 살아남고 회생할 수 있었는가?”

기자에게 이 질문을 받고 한 영화배우는 이렇게 대답했다고 한다.

“잠을 푹 자고 운동을 많이 하세요. 좋은 음식을 드세요. 그리고 키우는 개에게 잘 해 주세요.”

치유법이 아주 적절해 보인다. 여기서 ‘개’를 나는 ‘생각’으로 대신하여 넣고자 한다. 다시 말해, 자기의 생각에게 잘 대접하라는 그런 조언이다.

‘니체’

이 철학자가 남긴 명언이 있다.

“살아야 할 ‘이유’가 있는 사람은 ‘어떤’ 역경도 이결낼 수 있다.”

내가 사랑하는 ‘가족’과 또 내가 좋아하는 ‘벗’이 가까이 있는 사람은 결코 자살하려 들지 않는다. 그의 마음에는 늘 생각이 “푸르고 자라”고 있 때문이다.

효천희보(曉天喜報), 아침 기쁜 소식!

아침에 기쁜 소식이 대관절 뭐겠는가? 안사람이 바깥사람을 향해 “아침 밥 먹어요”라는 그런 따뜻한 말 한마디가 아니겠는가. 거꾸로 남편이 아내의 저녁을 챙기는 배려도 좋다. 어쨌든 삼삼오오로 친구들과 어울려 여행을 떠나는 그런 아침! 코로나19가 지나가면, 언젠가는 그 날은 꼭 올 것이다.

조선은 500년 역사를 자랑한다. 선비(士)의 나라여서 가능했다. 베스트셀러 <책은 도끼다>(북하우스, 2011년)의 지은이 박웅현은 이런 말을 했다.

“내가 읽은 책들이 나의 도끼였다.”

20세기 대문호 소설가 프란츠 카프카(Franz Kafka, 1883~1924)의 <변신> 중에서 따온 말이다. 다음이 그것이다.

우리가 읽는 책이 우리 머리를 주먹으로 한 대 쳐서 우리를 잠에서 깨우지 않는다면, 도대체 왜 우리가 그 책을 읽는 거지? 책이란 무릇, 우리 안에 있는 꽁꽁 얼어버린 바다를 깨뜨려버리는 도끼가 아니면 안 되는 거야 _ 1904년 1월, 카프카, <변신>중에서

조선은 이미 이전에 도끼(士)를 알았다. 그래서 지식인 사대부(士)는 전쟁에서 도끼와 칼, 창날을 들었고(武士), 풀과 생각이 자라는 태평성대엔 “고요히 고요히 소슬함에 흔들릴 때”를 아는 붓과 책(文士)을 펼쳤던 것이다.

다시 말해서, 낙지(樂志)가 쑥쑥 무럭무럭 잘 자라는 도시가 많은 사회와 경제가 나라를 건강한 체질로 만들 수 있는 것이다. 이병일의 시와 이상범의 그림을 보고 든 내 생각이다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기◆ 참고문헌

이병일 <옆구리의 발견>, 창비, 2012.

손철주 <그림 아는 만큼 보인다>, 생각의나무, 2006.

장석주 <행복은 누추하고 불행은 찬란하다-장석주의 시 읽기>, 현암사, 2016.

쓰루가야 신이치, 최경국 옮김 <책을 읽고 양을 잃다>, 이순, 2010.

양백준 역주, 이장우 한역 <논어역주>, 중문, 1997.

황견 엮음, 이장우 옮김 <고문진보 후집>, 을유문화사, 2003.

이진우 글로벌이코노믹 기자 rainygem2@g-enews.com

![[뉴욕증시 주간전망] 추수감사절 연휴 속 PCE 물가지수에 촉각...FOMC 의사록 공개](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=184&h=118&m=1&simg=2024112405524409582c35228d2f5175193150103.jpg)