나의 무한한 혁명에게 / 김선우

나의 혁명은 지금 여기서 이렇게

이미지 확대보기

이미지 확대보기“우리는 훌륭한 현대 시인의 시라도 연달아 두 줄 이상 기억하지 못합니다.”

진달래, 개나리, 목련, 벚꽃, 살구꽃이 만개한. 이 환장할 봄날! 방구석에서 독서하다, 이 구절에서 나 많이 반성했던가. 하여간 연필 쥔 손에 힘이 빠졌다. 와들와들 떨었다.

선득한 말이다. 말하자면 버지니아 울프(Virginia Woolf, 1882~1941)의 <자기만의 방(a room of one’s own)>(에프, 2021년)에 말이 보인다. 글이 등장한다.

그러면서 나는 서랍에 넣고 잊지 못했던 김선우(金宣佑, 1970~ ) 시인의 <나의 무한한 혁명에게>라는 시를 새삼 기억해 내기에 이르렀다. 고작 시 두 줄만을. 겨우 붙들어서 여기에 옮겨보는 바다. 다시 지금에 와서 봐도, 역시 감탄이 나온다. 좋다, 김선우의 시(詩) 두 줄은.

자기만의 방, 허난설헌

동해의 강릉 바닷가. 그 검고 푸른 바다로 4월에는 우리들 소풍하듯이 가보자. 길을 다해 쉬엄쉬엄 가노라면 와락 16세기 조선의 역사 한 페이지를 찾게 된다. 또한 거기에는 두 여성, 16세기 전후를 대표하는 ‘신사임당(申師任堂)과 허난설헌((許蘭雪軒)’이 문득 보인다.

그림과 자녀교육의 최전선에서 승자로 기록이 된 사임당 신씨(1504~1551)는 아들 율곡(栗谷) 이이(1536-1584)에 의해 양지 바른 곳을 이미 오래 전부터 점령했다. 훗날 5만원(권) 지폐 주인공까지 되었으니까. 반면에 난설헌 허씨(1563~1589)는 남동생 교산(蛟山) 허균(1569~1618)에 의해 달빛 아래 연꽃처럼 희미하게 한시(漢詩) 몇 수가 고작 오늘 날 전해지고 있다. 한시는 미음완보(微吟緩步)로 개인의 손끝에서 연주되고 있다. 이러매 누추한 혹은 찬란할 뿐이다.

작은 목소리일지언정 길가를 천천히 산책하다가 문득 만나지는 미음완보의 시 한 편. 그것은 아무나 가닿을 수 없는 경지이고 또 경계이다. 이 점을 생각하자면, 자기만의 방에다 호를 따로 붙인 16세기 조선의 여성들이 어찌 20세기 영국의 여성 버지니아 울프보다 못했다고 낮잡아서 치부하랴. 가령 성(姓) 뒤에 붙인 ‘사임당, 난설헌’ 등은 실은 ‘당호(堂號)’라고 하는 것이다. ‘당(堂)’은 여성들이 거주하는 별채로 즉 후원(後苑)을 가리킨다. 자기만의 방이 아닌 셈이다. 어머니의 방이라고 해야 적절하다.

그럼에도 ‘헌(軒)’은 의미가 좀 다르다. 여성들이 거주하는 방에 붙인 이름이 맞지만 방의 가로막힌 벽에다 커다란 구멍을 내어 창(窓)을 낸 것이라는 점에서 각별한 의미를 갖는다. 세상과 소통하고자 하는 의지가 강함을 ‘당호’를 통해서 우리는 짐작해야만 한다.

“훌륭한 대화를 하기 위해서는 훌륭한 저녁 식사가 매우 중요합니다. 저녁을 제대로 먹지 못하면 우리는 제대로 생각할 수도, 제대로 사랑할 수도, 제대로 잠을 잘 수도 없습니다.” (버지니아 울프 <자기만의 방>, 30쪽 참조)

버지니아의 글의 시선은 안에 머물지 않고 밖을 향한다. 이것은 통찰력이 매우 예리하다. 그런 의미에서 ‘헌(軒)’ 자의 의미를 되새김질 해볼 필요가 있다.

영화, 광고, 미술 등 작품에서 이야기를 읽어내는 안목이 탁월한 문소영 작가의 <명화독서(名畵讀書)>(은행나무, 2018년)에도 ‘허난설헌’의 이야기가 나온다. 그 일부를 여기에다 소개하자면 이렇다.

허난설헌의 시가 중국에서 스테디셀러였다는 것은 실학자 홍대용의 기록에서도 알 수 있다. (중략) 친정에서는 본명으로 불렸고 시집가서는 친정의 성에 따라 그저 박씨 부인, 김씨 부인 등으로 불리며 이름을 아예 상실했으니까. 간혹 글재주가 있는 여성들이 ‘사임당’, ‘의유당’ 등의 호를 사용해 역사에 남겼으나 자를 갖는 일은 드물었다. 그런데 허난설헌은 여성으로서 희귀하게 자를 지녔고 중국에까지 알린 것이다. (중략) 허난설헌의 시에는 신선들의 여왕이라 할 수 있는 서왕모가 자주 등장한다. (중략) 서왕모를 비롯한 여신들은 당당하고 독립적인 모습으로 묘사되곤 한다. 허난설헌이 신선시를 많이 쓴 데에 이유로 작용했을 것이다.

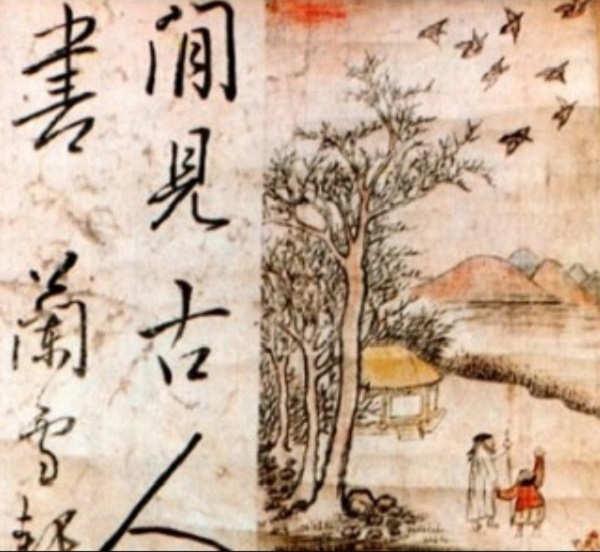

허난설헌의 비상에 대한 동경은 그녀가 어린 시절 그린 것으로 추정되는 <앙간비금도((仰看飛禽圖)>에서도 드러난다. 붉은 저고리를 입은 소녀가 아버지인 듯한 남자의 손을 잡고 날아가는 새들을 바라보며 한 손을 그쪽으로 뻗고 있다. 창공의 새들을 바라보느라 고개를 한껏 젖힌 소녀의 모습이 나이브하게 묘사된 것이 사랑스럽다. 아마도 어린 허난설헌 자신과 아버지 허엽의 다정한 한때를 나타낸 듯하다. 이때만 해도 허난설헌은 행복했다. 사대부의 딸이라 마음대로 돌아다닐 수는 없었지만, 아버지 허엽이 열린 생각을 가진 덕분에 오빠들과 마찬가지로 교육을 받았다. 아버지의 영향을 받아 자유로운 생각을 가지 오빠들도 그녀의 재주를 알아주고 격려했다. 특히 그녀에게 많은 영향을 미친 둘째 오빠 허봉은 자신의 친구이자 당대의 뛰어난 시인 이달에게 여동생의 시 교육을 부탁하기도 했다. 또 남동생 허균은 그녀의 시를 널리 알리려고 애썼다. 허균은 이렇게 말하곤 했다.

“누님의 시문은 모두 천성에서 나온 것, 맑고 깨끗한 시어(詩語)는 음식을 익혀 먹는 속인으로는 미칠 수가 없다.”

조선 시대 여성이 이런 가족을 둔 것은 크나큰 복이라고 할 수 있다. (중략) 그녀는 자유롭고 거침없는 세계를 독특한 회화적 묘사와 운율로 직접 본 것처럼 생생하게 구체화했다. (같은 책, 309~318쪽 참조)

나만의 억지이고 착각일까. 나는 김선우의 시에서 허난설헌의 재주와 숨결이 어렴풋이 닮은 꼴로 만져진다. 같은 조선, 강릉 바닷가에서 태어난 여성으로서 세상에 대한 관심과 사랑이 “자유롭고 거침없는 세계”로 오롯이 펼쳐짐 말이다. 말하자면 그녀들의 시세계를 독자로서 사랑함을 이제야 지면을 빌어 수줍게 고백한다.

미모의 자유로운 여자는 위험하다

이미지 확대보기

이미지 확대보기한국화가, 대학교수로서 초상화 그림에 독보적인 작가로 유명한 손연칠(孫蓮七, 1948~ ) 선생이 그린 <허난설헌상>을 문소영 작가의 책에서 물끄러미 감상한 적이 있다. 단아하고 정숙한 한복 차림에서 격조 높은 기품이 은은하게 느껴졌다. 그뿐이 아니다. 미모가 빼어남을 무릇 보았다. 어떻게 보면 버지니아 울프의 한국판이라고 할까나. 그 기상이 활달하고 자유롭게만 느껴지는 내 생각을 결국엔 만나고는 마음을 고쳐 돌아앉아야만 했다.

“미모의 자유로운 여자는 위험하다?”

이런 질문이 영국 빅토리아 시대 뿐만 아니라 16세기 조선에서도 팽배하기는 마찬가지였다. 그래서일까. 위정자와 집권 세력은 너나 할 것 없이 ‘여자의 임무-남자의 반려자’로만 국한하려고 했던 것이 사실이다.

다시 앞의 그림, <여자의 임무-남자의 반려자>로 돌아가 보자. 그림은 영국의 풍속화가 조지 엘가 힉스(George Elgar Hicks, 1824~1914)가 그린 것이다. 그림 속에서 여인은 양복 입은 신사의 왼팔을 잡고 붙잡고 애원하는 듯한 표정을 짓고 있다. 약하여 부드러워만 보인다. 남자는 차마 여인을 못 보겠다는 듯 외면하는데 커다란 오른 손으로 자신의 얼굴을 감싸면서 가린다. 이 명화에는 어떤 비밀이 있는 걸까?

미술평론가 이주은이 쓴 <아름다운 명화에는 비밀이 있다>(이봄, 2016년)에는 이러한 글이 보인다. 다음이 그것이다.

사회적 통념에서 벗어나 나름의 자유를 누렸던 여자의 이야기는 빅토리아 시대에 결코 긍정적인 이미지로 회자되지는 않았지만, 대중소설 분야의 주인공으로는 적합했던 모양이다. 미모의 자유로운 여자가 주인공으로 나오는 소설은 즉시 최고의 인기를 끌었다. (중략) 이렇게 되자 왕립미술관에서는 이러한 자유 풍조가 도덕적으로나 지적으로 민감한 젊은 여성들에게 미칠 악영향을 우려하여, 그 대응책으로 <여자의 임무-남자의 반려자>를 마치 공익광고처럼 전시하였다. 조지 엘가 힉스에게 그리게 한 이 그림의 제목, ‘여자의 임무’는 매우 의미심장했다. 빅토리아 시대 왕립미술원은 고급문화의 생산과 소비에 있어서 가장 핵심적인 기관이었기 때문이다. (중략) 그런 의미에서 힉스의 그림은 품위 있는 여성이라면 반드시 갖추어야 할 자태를 보여주는 일종의 윤리지침이라고 할 수 있었다. (같은 책, 126~129쪽 참조)

이 그림을 ‘자기만의 방’에 앉아 하염없이 버지니아 울프도 보긴 봤을 것이다. 허난설헌도 그러했겠지만, 김선우도 만약에 그림을 봤다면 ‘따굽다’고 짧게 평했을 테다. ‘따굽다’라는 말은 강원도 사투리이다. 가시가 박혀 ‘살을 찌르는 듯이 아픈 느낌이 있다’라는 의미로 주로 그 낱말이 쓰인다. 그렇다면 버지니아 울프라면 어땠을까. 상상의 끝은 이렇다. 그림을 발기발기 찢었을 테다. 그러면서 “뭐, 저 따위 그림이 여자의 임무라고, 에라 흥칫뿡이다, 라고 전하거라”는 식으로 분명 볼멘 목소리로 한껏 볼륨을 높였을 테다.

민음사에서 펴낸 세계문학전집 119 <자기만의 방>에는 버지니아 울프 초상이 크게 표지로 등장한다. 하지만 에프에서 최근 펴낸 <자기만의 방>은 표지 이미지가 예쁜 커튼이 드리워진 빨간 꽃이 중앙에 보이는 방의 모습을 하고 있다. 물론 앞날개엔 버지니아 초상이 사진으로 실려 있긴 하다. 아무튼 책에 적힌 글 하나를 여기에 더 보탠다. 다음이 그것이다.

“자, 이제 우리는 19세기 초에 이르렀습니다. 그리고 이 시점에서, 처음으로 여성의 작품이 책장 몇 칸을 온전히 차지했더군요. 그러나 나는 눈으로 그 책들을 훑으며 묻지 않을 수 없었습니다. 극소수를 제외하고 왜 모두 소설인가? 본래 마음을 흔든 충동의 대상은 시였습니다.” (버지니아 울프 <자기만의 방>, 100쪽 참조)

감성을 송두리째 흔드는, 시와 그림, 영화와 음악의 힘이란

코로나19 이후, 나는 외출을 삼가고 방구석에서 해찰하는 시간이 늘어나 짜증이 커지고 있었다. 다행히 강퍅하다, 라고 밖에 말할 엄두가 나지 않는 내 마음을 붙잡아 준 것은 좋은 시와 그림의 힘이었다.

우리가 좋은 책을 통해 시와 그림을 만남은 행운이고 축복이라는 생각이 든다. 그런 점에서 나는 친구들에게 자꾸 공통되는 책을 추천한 바 있다. 이를테면 <작가들의 정원>, <화가들의 정원>, <버지니아 울프의 정원> 등을 계속 읽으라고 부추기는 편이다.

더러는 유튜브에서 찾은 음악을 친구에게 보내기도 하고, 내가 본 영화를 ‘그’가 공유하는 경험을 같이 누릴 것을 소원하기도 한다.

지난 주말이었다. 토, 일요일 집에서 그냥 쉬면서 TV로 거실에서 영화를 한 편을 봤다. 김선우 시인의 말, “이것은 처절하고 명랑한 연애시집이다. 라고 독자들이 말해주면 좋겠다”라는 내용에다 연필로 밑줄 치면서 두 손으로 공손히 한동안 기도한 다음에 말이다. 나는 이런 시가 무척 좋았다. 다음이 그것이다.

사랑에 빠져 자전거 타고 너에게 가기 / 김선우

자전거 바퀴 돈다 바퀴 돌고 돌며

숨결 되고 있다 풀 되고 있다 너의 배꼽에서 흐르는 FM

되고 있다 실개천 되고 있다 버들구름 되고 있다 막 태어난

햇살 입고 자장가 불러주는 바람 되고 있다 초록빛 콩꼬투

리 조약돌 되고 있다 바퀴 돌고 돌며

너에게 가는 길이다

무엇이 될지는 알 수 없지만 모두 무언가 되고 있는 중인

아침

부스러기 시간에서도 향기로운 밀전병 냄새가 난다 밀싹

냄새 함께 난다 기운차게 자전거 바퀴 돌린다 사랑이 아니

면 이런 순간 없으리 안녕 지금 이 순간 너 잘 존재하길 바

래 그다음 순간의 너도 잘 존재하길 바래

자전거 바퀴 돌리는 달리아꽃 빨강 꽃잎 흔들며 인사한

다 다음 생에 코끼리 될 꿀벌 자기 몸속에서 말랑한 귀 두

짝 꺼낸다 방아깨비들의 캐스터네츠 샐비어 꿀에 취한 나

비의 탭댄스 사랑에 빠진 자전거 되기 전 걸어온 적 있는

오솔길 따라 숲의 모음들 홀씨처럼 부푼다 아, 에, 이, 오,

우, 아, 아

만약에 말이지 이 사랑 깨져 부스러기 하나 남지 않는다

해도 안녕 사랑에 빠진 자전거 타고 너에게 달려간 이 길을

기억할게

사랑에 빠져서 정말 좋았던 건 세상 모든 순간들이 무언

가 되고 있는 중이었다는 것

행복한 생성의 기억을 가진 우리의 어린 화음들아 안녕

이미지 확대보기

이미지 확대보기시를 오락가락, 오르락내리락 왕복을 거듭하다 보니 어느새 나는 어깨춤을 덩실덩실 추고 있었다. 마치 이날치밴드가 부른 ‘범 내려온다’라는 노랫소리로 시를 낭송하는 내 모습이란 정말 가관이었다.

시의 화자가 되어 상상의 나래를 펼치니 나의 가운데가 부풀었다. 발기가 되었다. 그러한 마음을 만끽하기 위해서 부러 나는 곽재용 감독의 로맨스 영화 <클래식>(2003년 作)을 다시 보려고 한 것이다. 영화 속에 이런 명대사가 사람을 홀린다.

“그를 바라보면 나도 모르게 숨이 막힌다.”

여주인공인 영화배우 손예진의 입에서 나온 그 말이 꿀처럼 뚝뚝 떨어지는데 달았다. 백문,불여일견(百聞, 不如一見)이라고 했다. 다시 봐도 좋은 감정이 들면 그게 진짜 좋은 작품일 것이다.

“어휴, 촌스러워.”

이게 어쩌면 고전(古典)의 세계인지도 모르겠다. 하지만 그것이 클래식의 묘미인 것을 또 어쩌랴. 김선우의 시를 읽으면 아날치의 노래가 문득 들린다. 그런가 하면, 영화에는 사랑하는 당신을 만나러 가는 길에 자전거 한 대 보이진 않았지만 어쩐지 “저기 보이는 건물을 원두막이라고 생각하고 뛰는 거야”라는 조인성의 말투 대신에 실은 자전거 태우는 남녀 모습을 왜 곽 감독은 넣지 않았을까, 하는 의문이 일기도 하는 것이다.

그럼에도 남성 트리오 ‘자전거탄풍경’이 부르는 <나에게 넌, 너에게 난>이란 가요가 저절로 시를 이해하는 길을 바람을 가르며 힘차게 열어젖힌다.

사랑에 빠져서 정말 좋았던 건 세상 모든 순간들이 무언

가 되고 있는 중이었다는 것

이 두 줄의 시를 꼭 기억하고 싶어졌다. 그렇다. 우리가 서로 사랑에 빠지는 시간만큼 너와 나는 서로 당연히 ‘신’이 된다. 다시 말해 ‘당신’인 것이다.

지금 마주본 우리가 서로의 신입니다

나의 혁명은 지금 여기서 이렇게

버지니아 울프를 사랑한 레너드 울프의 마음가짐이 그랬을 것이다. 다만 그것을 허난설헌의 남편인 조선의 사대부 김성립은 아둔해서 몰랐을 것이다. 그렇다. 대부분의 남자들이란 지적이고 미인이기도 한 여자를 곁에 두기를 꺼린다. 유전의 힘이다. 본능적으로 위험하다고 느끼기 때문이다. 하지만 이제는 그런 마음은 아, 옛날이여! 굿바이, 해야만 한다. 대화가 되고 같이 숲속을 산책할 수 있으며 수시로 여행을 함께 떠날 수 있는 그런 자유로운 여인을 만나기는 조선에서는 어려운 일이지만 지금 대한민국에서는 어쩌면 가능하기 때문이다.

다만, 주의할 점이 있다. 바로 곁에 있는 ‘당신’을 지금 아이를 다산(多産)으로 낳고 키우고 교육시키며 돌보는 것에만 집중해야 되는 존재로 여김은 위험천만한 발상이다. 그림 <여자의 임무-남자의 반려자>라는 인식의 확산은 ‘나’의 연애감정을 그저 두 번 다시 살아나지 못하게 구실을 주면서 풍요로운 감성을 죄다 말살하고 말 것이다. 다시 시와 그림, 영화와 음악을 가까이 해야 되는 이유는 바로 거기에 있다.

지금 마주본 우리가 서로의 신이 되기 위해서는 허난설헌의 그림에 나오는 아버지 같은 남자가 되어야 한다. 그래야만 여자가 우러러 볼 수 있게 된다. ‘당신’이라 부르면서 신으로 대우하게 된다.

◆ 참고문헌

김선우 <나의 무한한 혁명에게>, 창비, 2012.

버지니아 울프, 김율희 옮김 <자기만의 방(a room of one’s own)>, 에프. 2021.

문소영 <명화독서>, 은행나무, 2018.

이주은 <아름다운 명화에는 비밀이 있다>, 이봄, 2016.

말모이 편찬위원회 엮음 <말모이-다시 쓰는 우리말 사전>, 시공사. 2021.

재키 베넷, 김명신 옮김 <작가들의 정원>, 샘터, 2015.

재키 베넷, 김다은 옮김 <화가들의 정원>, 샘터, 2020.

캐럴라인 줍, 메이 옮김 <버지니아 울프의 정원>, 봄날의책, 2020.

이진우 글로벌이코노믹 기자 rainygem2@g-enews.com