이미지 확대보기

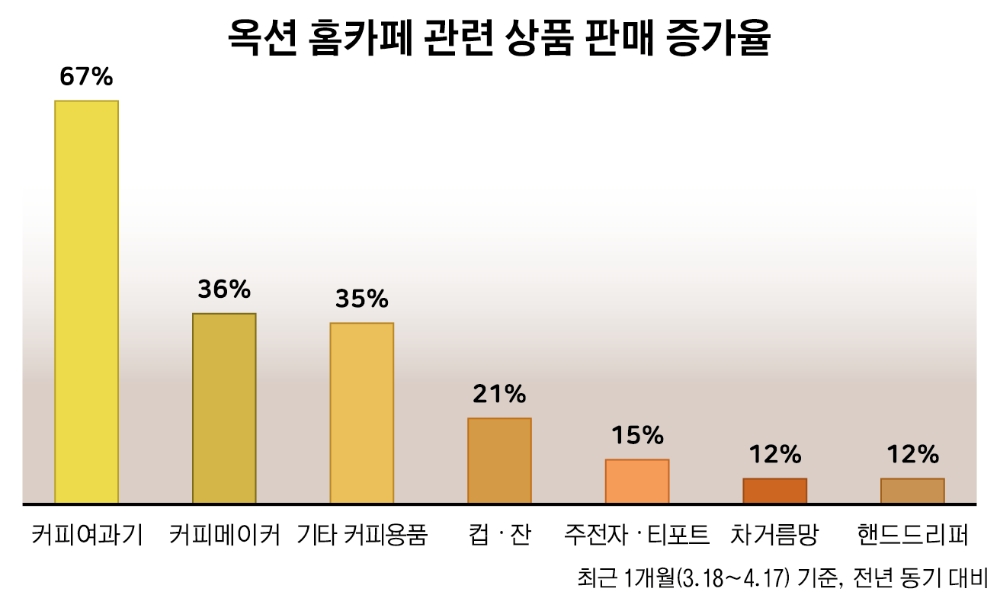

이미지 확대보기옥션은 지난 한 달(3월 18일~4월 17일)간 커피여과기 판매량이 전년 동기에 비해 67% 급증했고, 커피메이커(36%)와 티포트(15%), 핸드드리퍼(12%) 등도 전년 동기 대비 두자릿수 판매 증가율을 기록했다고 19일 밝혔다.

원두 판매도 늘었다. 오피스 커피 구독 서비스 '원두데일리'를 운영하는 스프링온워드는 “올해 1월 원두 주문량이 커피값 상승이 예고되던 지난해 12월 대비 25% 가까이 증가한 것으로 나타났다”고 밝혔다.

렌탈업계는 코로나19로 확산된 ‘집콕’ 문화와 커피값 인상으로 증가한 홈카페 수요를 잡기 위해 전담 사업부문을 신설하거나 전문 브랜드와 협업하며 발빠르게 대응하고 있다.

청호나이스는 지난해 커피사업부문을 신설하며 커피머신 사업을 강화했다. 실적도 좋았다. 지난 2월 커피머신과 얼음정수기가 합쳐진 제품인 ‘에스프레카페’ 판매량이 작년 같은 기간에 비해 96% 신장했다. 캡슐 판매도 올 1분기에 전년 동기보다 2배 이상 더 팔렸다.

SK매직은 필립스와의 협업을 통해 시장을 공략하고 있다. 지난 3월 필립스의 ‘라떼고’ 렌탈 서비스를 시작한 것. 여기에 프리미엄 가전 케어 서비스를 결합했다. SK매직은 커피머신 세척·관리 등 방문관리 서비스를 제공해 커피 본연의 맛을 유지할 수 있도록 한다는 방침이다.

교원그룹 가전 브랜드 웰스도 스위스 커피머신 브랜드 유라와 손잡고 지난해 프리미엄 전자동 커피머신 ‘웰스 유라 커피머신’을 출시했고, 커피머신 사업을 중단했던 코웨이 등도 재진출 가능성을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

올들어 커피전문점들은 앞서거니 뒷서거니 하며 가격 인상 대열에 합류했다. 롯데GRS는 지난 14일 자사 커피프랜차이즈 엔제리너스의 제품 판매 가격을 인상했다. 커피류 21종, 디저트류 17종 등 총 43종의 가격이 평균 2.5% 올랐다. 이에 따라 아메리카노는 4300원에서 4500원, 허니 레몬티는 4900원에서 5000원, 큐브 달콤 브레드는 5300원에서 5500원으로 각각 인상 조정됐다.

앞서 올해 초부터 스타벅스, 투썸플레이스, 할리스, 탐앤탐스, 폴바셋 등 주요 커피 전문점은 잇따라 커피 가격을 올렸다.

중저가 업체들도 가격 인상에 동참하는 모양새다. 대표적인 ‘가성비 커피’ 빽다방은 지난 5일 음료와 디저트 가격을 200~500원씩 올리고 핫(HOT)과 아이스(ICED)로 구분돼 있던 커피·음료 12종의 가격을 모두 아이스 음료 가격으로 통일했다.

커피업계는 원두값이 올라 가격을 인상할 수밖에 없다는 입장이다. 빽다방 관계자는 “원두 가격이 급등한 데다 식자재 가격과 배달 관련 비용, 인건비 등이 지속적으로 오르는 상황에서 가맹점주 부담도 커져 부득이하게 가격을 소폭 올리게 됐다”는 입장이다.

한 커피업계 관계자는 “주요 원두 생산국가들의 작황이 좋지 않았다”며 “브라질은 이상 기후로 최근 생산량이 크케 떨어졌고 에디오피아의 경우 내전이 지속되고 있어 원두 생산에 차질을 빚고 있다”고 설명했다.

이도열 글로벌이코노믹 기자 bbh753@g-enews.com

![[초점] 테슬라 시총 첫 1조5000억달러…경쟁업체들과 비교해보니](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=184&h=118&m=1&simg=20241222140256039739a1f3094311109215171.jpg)