해외 검색엔진이 생성형 AI를 탑재하면서 검색엔진 점유율에도 유의미한 차이가 발생하고 있다는 분석이 나왔다. 국내 대표 검색엔진인 네이버가 지난해 60%대 점유율에서 올해 50%대 중반으로 하락했으며 반대로 구글은 지난해 20%대 후반에서 올해 들어 30%대 중반으로 점유율이 상승했다. 사실상 네이버가 절대 강자였던 수 년 전과 달리 현재는 서서히 2강(네이버, 구글) 2약(다음, 빙)으로 굳어지는 모양새인데 챗GPT와 바드(Bard) 같은 생성형 AI가 등장하면서 점유율 변화가 크게 증가해 AI가 검색엔진 점유율에도 일조하는 듯하다.

빅데이터 정보사이트 인터넷트렌드(InternetTrend)에서 올해 1월부터 6월 13일 현재까지 검색엔진 점유율을 분석한 결과 네이버 점유율이 가장 높았을 때는 올해 초로, 점유율이 64.45%였다. 이 시기 구글은 26.48%를 나타냈다. 하지만 이후 그 폭이 서서히 좁혀지면서 지난달에는 네이버가 55.71%까지 하락했고, 구글은 34.82%까지 급등했다. 몇 년에 걸쳐 구글의 점유율이 서서히 증가하기는 했지만 올해 들어 구글의 점유율 상승 속도는 사뭇 가파르다. 시기에 따라 차이는 있지만 네이버는 지난해에 비해 5~8%가량 점유율이 감소했다.

이를 두고 업계에서는 생성형 AI를 앞세운 해외 검색엔진의 입지가 넓어지면서 점유율에서도 유의미한 변화가 발생했다는 분석이 나오고 있다. 실제 오픈AI가 챗GPT를 공개하고, 이어 마이크로소프트의 검색엔진 빙(Bing)에 챗GPT를 적용한 뒤로 1%대에 머무르던 빙의 점유율도 2.58%로 증가했기 때문이다. 구글과 빙의 약진은 토종 검색엔진을 위협하고 있지만 현재로서는 네이버와 다음이 이를 뒤집을 만한 뾰족한 방도가 보이지 않는다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기이에 대해 네이버 관계자는 "과거 PC에서 검색했던 시절과 달리 모바일 시대로 오면서 안드로이드 OS를 사용한 스마트폰에 구글 앱이 선탑재되면서 구글 접근성이 용이해진 것이 점유율 격차를 줄인 것으로 본다"고 말했다. 사실상 안드로이드 스마트폰 점유율이 70%대에 가까운 국내 환경에서 앱을 설치해야 하는 네이버와 앱이 선탑재 돼 있는 구글 간 접근성의 차이가 점유율에 꾸준히 영향을 끼친다는 설명이다.

업계에서는 구글 점유율의 상승보다 빙의 증가에도 주목하고 있다. 지난 2월, 마이크로소프트가 챗GPT를 빙에 탑재하면서 빙 이용자가 크게 증가했기 때문이다. 실제 챗GPT의 파급력에 놀란 구글이 황급히 바드를 공개했다가 바드가 질문에 오답을 내놓고 망신을 당했을 만큼 구글도 생성형 AI에 대해 긴장하고 있다. 현재는 2%대 후반의 점유율이지만 윈도우와의 시너지로 충분히 점유율을 높일 수 있을 것으로 본다. 구글과 빙의 점유율 상승은 고스란히 국내 검색엔진 점유율의 하락과 맞닿고 있다. 실제 마이크로소프트가 지난 1분기 실적 발표 당시, 챗GPT를 빙에 탑재한 후 빙 1일 방문자가 1억명을 돌파했다고 밝혔다.

빙과 바드의 약진에 네이버도 생성형 AI의 도입에 따른 생태계 변화에 대해 민감하게 예의주시하고 있는 상황이다.

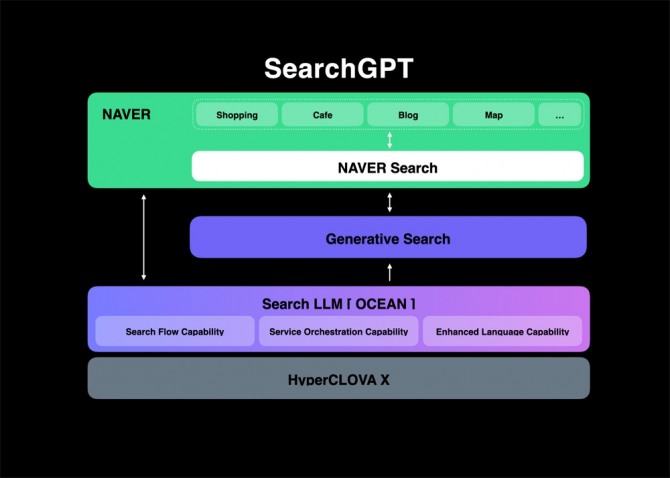

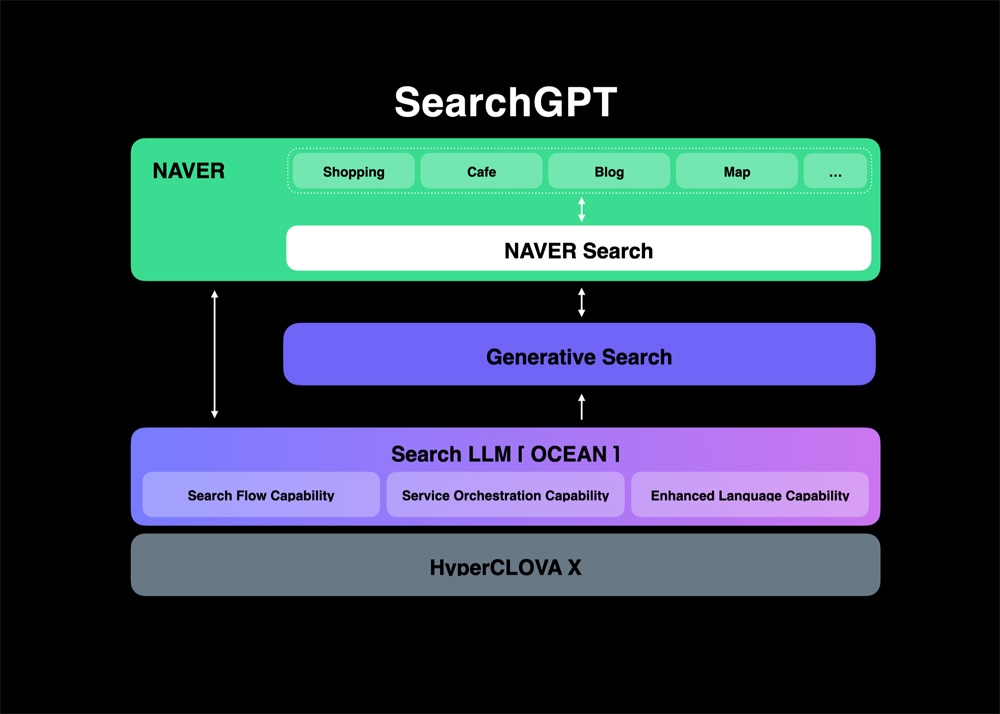

당장 네이버는 올 7월에 공개할 차세대 검색 기술 '서치GPT'에 사활을 걸고 있다. 서치GPT는 네이버의 초거대 AI 플랫폼 '하이퍼클로바X'를 기반으로 검색 결과를 고도화한 서비스다. 오픈AI의 GPT-3.5보다 한국어를 6500배 더 많이 학습한 학습량을 바탕으로 한층 정교한 검색 결과를 나타낼 것으로 기대를 모으고 있다.

네이버도 영어 기반의 데이터를 다량 보유한 구글과 해외 검색결과를 쉽게 따라잡기 어려울 것으로 판단하고 있다. 때문에 네이버는 지식인, 오픈채팅, 블로그 등을 활용한 롱테일 전략으로 점유율을 지탱하면서 한국형 생성형 AI인 '서치GPT'로 맞불 작전을 펼칠 것으로 보인다.

이상훈 글로벌이코노믹 기자 sanghoon@g-enews.com

![[뉴욕증시 주간전망] 추수감사절 연휴 속 PCE 물가지수에 촉각...FOMC 의사록 공개](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=184&h=118&m=1&simg=2024112405524409582c35228d2f5175193150103.jpg)