청년실업률 사상 처음으로 20% 돌파, 中 경제 전망에 빨간불…수출‧인프라투자 중심 경제구조가 근본 배경

이미지 확대보기

이미지 확대보기중국 경제에 ‘청년발’ 빨간불이 켜졌다.

청년 실업난이 위험 수위에 달하면서 중국 전역에서 아우성이 터져 나오고 있기 때문이다.

중국의 청년 실업난이 얼마나 심각한지는 중국 국가통계국의 최근 발표에서 고스란히 확인된다.

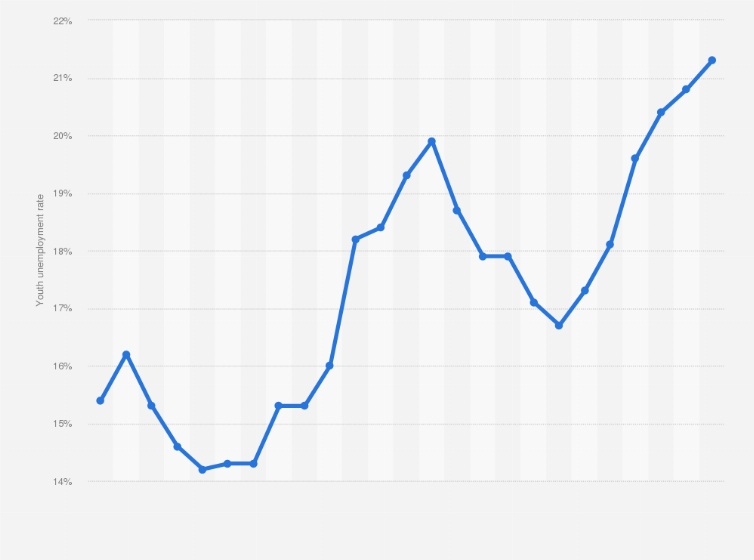

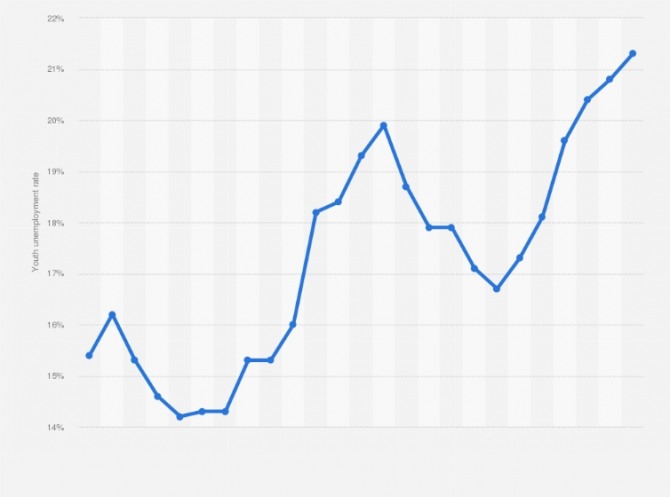

국가통계국에 따르면 지난 2분기 기준 16~24세의 청년실업률이 무려 21.3%에 달했다. 중국의 청년 실업률이 20%를 넘어선 것은 사상 처음 있는 일이다.

이는 지난 1월 17.3%, 2월 18.1%, 3월 19.6%, 4월 20.4%를 기록한 데 이은 결과로 앞으로도 올라갈 개연성이 크다는 것이 지배적인 관측이다.

공산당이 지배하는 중국 체제의 특성상 ‘완전 고용’이 중국 정부의 가장 중요한 목표지만, 작금의 현실은 한참 일해야 할 중국 청년 5명 가운데 중 1명이 일자리가 없는 상태에 처한 셈이다.

중국 국가통계국이 밝힌 올해 2분기 기준 국내총생산(GDP) 증가율 6.3%를 무색하게 하는 참담한 경제 지표이기도 하다.

◇수출 및 인프라투자 중심 경제구조와 청년 실업 대란

이미지 확대보기

이미지 확대보기중국에 닥친 청년실업 대란에 대해 미국의 유력 경제매체 비즈니스인사이더는 “지난 2008~2009년 닥친 글로벌 금융위기의 여파로 대학을 나온 미국 청년들이 지난 2010년 역대급 실직 대란에 직면한 상황을 떠올리게 할 정도로 심각한 상황”이라고 24일(현지시간) 전했다.

당시 미국의 청년실업률은 18% 수준이었다.

미국 노스웨스턴대에서 경제학을 가르치는 중국 전문가 낸시 치안 교수는 중국의 경제 구조가 대학 졸업자를 충분히 흡수할 수 있는 구조가 아닌 데서 비롯된 문제에 가깝다고 진단했다.

치안 교수는 국제 기고 전문 매체인 프로젝트 신디케이트에 최근 올린 기고문에서 “중국의 청년 실직 사태가 위험 수위에 이른 것은 고학력 전문인력이 취업할 수 있는 일자리가 중국 내에서 매우 부족한 것과 깊은 관련이 있다”고 지적했다.

그는 “중국 경제가 장기적으로 지속 가능한 성장을 하기 위해서는 대학 교육을 비롯한 고등교육에 대한 투자를 확대해 고학력자들이 취업할 수 있는 일자리를 지속적으로 창출하는 것이 근본적으로 필요하지만 현실은 그렇지 못한 상황이다”라며 이같이 밝혔다.

이는 중국의 대학 진학률이 80%를 이미 돌파한 상황이지만, 대졸자 5명 중 1명 꼴로 취업을 못하고 있는 상황을 꼬집었다.

미국 민주당의 싱크탱크로 유명한 브루킹스연구소의 데이비드 달러 선임 연구원도 중국 경제가 안고 있는 구조적인 문제, 즉 수출과 인프라 및 제조업 투자 중심의 경제 구조가 청년 실업난을 일으킨 주된 배경이라고 지적했다.

달러 연구원은 “중국 경제가 전적으로 의존하는 이 분야에는 대졸자들이 취업할 만한 일자리가 많이 없는 편”이라면서 “미디어, 엔터테인먼트, 교육, 보건, 재무, 통신을 비롯해 내수 관련 분야가 대졸자들이 진출할 수 있는 일자리가 많은 분야이지만, 이 분야에 대한 중국 정부의 정책적 관심은 미흡한 실정”이라며 이같이 밝혔다.

◇취업 포기한 ‘탕핑족’ 급증 추세

그러나 청년 실업난은 중국 당국이 발표한 것보다 더 심각하다는 분석까지 나오고 있다. 중국의 실제 청년실업률이 50%에 육박한다는 주장까지 제기되고 있어서다.

중국 경제매체 차이신에 따르면 장단단 베이징대 국가발전연구원 경제학 부교수는 지난 3월 기준 중국의 청년 실업률이 46.5%로 추산된다고 주장한 바 있다.

그 결과 위험 수위에 달한 중국의 청년 실업난을 중국 공산당 정부가 계속 방치할 경우 심지어 앞으로 체제 자체가 흔들리는 결과로 이어질 수 있다는 경고도 나오고 있고, 청년들의 극심한 취업난 때문에 구직을 아예 포기하는 경우가 급증하면서 ‘드러누워 아무 것도 안 하는 사람’을 의미하는 탕핑족이 대학을 졸업했지만 일자리를 구하지 못한 청년들 사이에서 최근 급증하고 있다는 소식도 소셜미디어 등을 통해 크게 퍼지고 있다.

한편, 비즈니스인사이더는 수출과 인프라투자 및 제조업투자를 중심으로 굴러가는 중국 경제가 안고 있는 구조적인 문제와 더불어 시핀징 국가주석이 지난 2021년부터 시행한 과외 금지 조치를 비롯한 사교육 억제정책도 청년 실업 대란의 배경으로 지적되고 있다고 전했다.

대졸자들을 주로 과외 선생으로 쓰는 상황에서 과외를 금지하는 바람에 그나마도 일할 기회를 대졸자들 입장에서는 봉쇄당했기 때문이다.

김현철 글로벌이코노믹 기자 rock@g-enews.com