이미지 확대보기

이미지 확대보기시장에서 예상한 대로 테슬라의 지난 1분기 판매실적이 매우 저조한 것으로 확인되면서 일론 머스크 최고경영자(CEO)의 책임론이 부상하고 있다.

테슬라는 지난 1분기 전기차 인도량이 38만6810대로 집계됐다고 지난 2일(이하 현지시각) 발표했다. 이는 바로 전 분기의 48만4000대, 전년 동기의 42만3000대보다 모두 크게 못미치는 쇼크에 가까운 수준이다.

◇테슬라 강세론자 거버 “머스크의 전적인 책임”

4일 벤징가에 따르면 머스크 CEO를 겨냥한 책임론은 미국 자산운용사 거버 가와사키의 로스 거버 창업자 겸 CEO로부터 먼저 나왔다.

거버 CEO의 발언이 주목을 받는 이유는 테슬라 주주이자 테슬라 강세론자로 널리 알려진 인물이기 때문이다. 거버 가와사키는 3000주의 테슬라 지분을 보유하고 있다.

그는 테슬라의 1분기 판매실적이 발표된 직후 “테슬라의 판매실적이 이처럼 악화된 것은 홍해에서 예멘 후티반군이 상선들을 공격해 글로벌 공급망에 비상이 걸려서도 아니고 말만 무성했던 경기침체 때문도 아니다”면서 “오로지 한 사람이 이번 사태를 초래한 주역인데 그 사람은 바로 머스크”라고 목소리를 높였다.

거버는 “현재의 상황은 테슬라 주주들이 머스크가 저질러 놓은 일 때문에 대가를 치르고 있는 상황”이라면서 “지난 1년 간 머스크의 좌충우돌 행보에 대해 우려의 목소리를 내왔는데 결국 이런 사태가 현실로 닥쳤다”며 이같이 밝혔다.

그는 “따라서 테슬라 주주들이 나서 이번 사태의 책임을 물어야 한다”고 주장했다.

이는 테슬라 이사회가 이번 사태에 대한 머스크의 책임에 대해 조치를 내릴 것을 요구한 것으로 풀이됐다. 거버는 “테슬라 이사회도 머스크로 인한 리스크 관리에 소홀해왔다”는 비판도 동시에 내놨기 때문이다.

◇X에 빠진 머스크에 대한 소비자 반감도 배경

온라인 매체 쿼츠에 따르면 머스크의 업계를 뛰어넘어 정치적인 사안에까지 관여하는 좌충우돌식 행보가 테슬라 전기차의 판매실적 하락을 초래했다는 비판도 나오고 있다.

머스크가 자신의 개인회사로 인수한 X(트위터의 전신)에 하루가 멀다하고 트윗을 올리는 일에 몰두한 나머지 테슬라 경영을 소홀히 하고 있다는 불만이 투자자들과 소비자들 사이에 팽배하다는 얘기다.

쿼츠는 그 근거로 시장조사업체 캘리버가 발표한 '고려도 지수(consideration score)'를 들었다. 고려도 지수란 소비자들의 관심도나 평판을 나타내는 지표로 캘리버가 설문조사를 통해 파악해 발표한다.

캘리버는 “테슬라의 고려도 지수가 지난달 31%로 급락한 것으로 조사됐다”면서 “지난 2021년 11월 조사에서 70%까지 올랐던 테슬라의 평판이 몇 년 사이에 추락한 셈”이라고 밝혔다.

쿼츠는 “캘피버 조사에 참여한 소비자의 83%가 머스크의 개인 평판이 테슬라에 대한 시각에 영향을 주고 있다고 밝힌 것으로 나타났다”면서 “이는 머스크에 대한 소비자들의 반감이 테슬라의 판매실적에 직접적인 영향을 미치고 있다는 뚜렷한 증거”라고 지적했다.

◇머스크 “바보들이 하는 소리” 거센 반박

이미지 확대보기

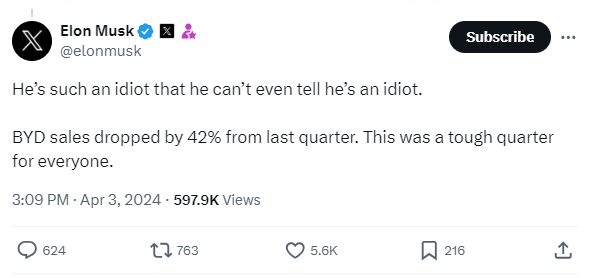

이미지 확대보기그러나 머스크는 자신에 대한 책임론이 쏟아지자 오히려 거세게 반발하는 모습을 보였다.

그는 특히 거버 CEO의 날 선 비판에 대해 “거버는 스스로가 멍청이라는 사실도 모를 정도로 멍청한 사람”이라며 민감하게 반응했다.

머스크는 “(우리를 제쳤다는) 중국 비야디의 1분기 실적도 42%나 감소할 정도로 지난 분기는 관련업계 모두에게 힘겨운 시점이었다”며 이같이 주장했다.

김현철 글로벌이코노믹 기자 rock@g-enews.com

![[뉴욕증시] 관세폭탄에 시간외 '패닉 매도'](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=270&h=173&m=1&simg=2025040306393300386e250e8e1885822911040.jpg)