이미지 확대보기

이미지 확대보기그러나 ‘관세폭탄’으로 비유되는 EU의 이번 결정에 대해 중국만 반발하고 나선 것은 아니라는 지적이다.

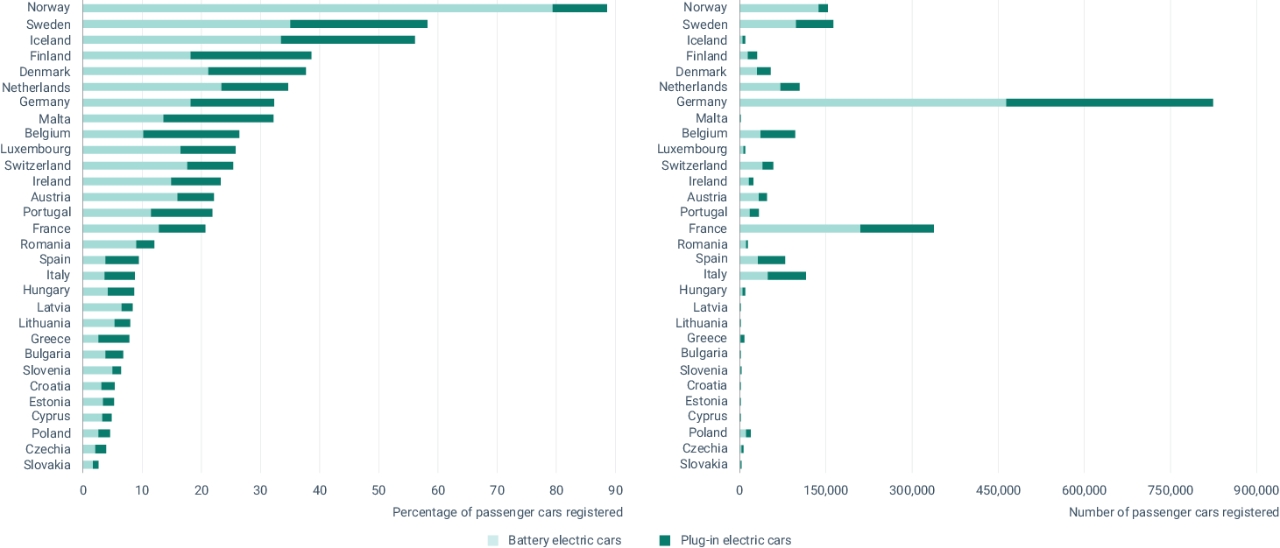

전기차 보급률이 높은 EU 회원국인 독일·노르웨이 등을 중심으로 강한 반대 목소리가 나오고 있기 때문이다.

◇ 헝가리 “중국 기업들에 대한 차별이자 과도한 보호무역주의” 비난

이미지 확대보기

이미지 확대보기특히 헝가리의 경우 전기차 산업 육성에 정부 차원에서 팔을 걷어붙여 왔고 중국 최대 전기차 제조업체로 최근 판매량 기준으로 테슬라까지 제친 비야디가 유로존 최초의 승용 전기차 생산 공장을 세우겠다고 발표한 국가여서 반발의 강도가 가장 높다.

마르톤 나기 헝가리 경제부 장관은 EU 집행위의 발표 직후 낸 성명에서 “중국산 전기차에 대한 관세폭탄 부과 결정은 과도한 보호무역주의에 기반한 조치”라고 맹비난했다.

나기 장관은 “보호무역주의는 결코 유로존 전기차 시장의 발전에 도움이 되는 방안이 될 수 없다”면서 “이번 결정은 중국 기업들에 대한 부당한 차별이자 EU 입장에서는 오히려 강화해야 할 시장 경쟁을 저해하게 될 것”이라며 이같이 주장했다.

◇ 독일 “중국에 수출하는 독일 기업들에 직격탄”

EU 집행위의 발표 전부터 중국산 전기차에 대한 관세폭탄 부과에 반대해온 독일에서도 반발의 목소리가 나왔다.

폴커 비싱 독일 교통디지털부 장관은 이날 X에 올린 글에서 “중국산 전기차에 대한 관세폭탄의 여파로 중국과 거래해온 독일의 수출기업들이 직격탄을 맞을 것”이라면서 “전기차 가격은 시장 경쟁 강화를 통해 내리는 것이 바람직한 것이지 무역 마찰과 시장 고립을 통해 내리는 것은 해법이 아니다”라고 비판했다.

독일자동차산업협회의 힐데가르트 뮐러 회장도 신화통신과 한 인터뷰에서 “EU가 중국산 전기차에 대해 추가 관세를 부과하기로 한 것은 유로존과 중국 간 교역 마찰을 즉각 일으킬 것”이라면서 “유로존은 이 조치로 얻을 이익보다는 잃을 것이 더 많아질 것”이라고 비난했다.

그는 “세계 최대 전기차 시장이자 전기차 보급률이 40%에 이르는 것으로 알려진 전기차 선진국인 중국과 협력하지 않으면 전 세계 차원의 전기차 보급뿐 아니라 기후변화 대응에도 차질이 빚어질 것으로 우려된다”며 이같이 주장했다.

유로존 최대 완성차 제조업체인 폭스바겐 역시 이날 낸 성명에서 “이번 결정으로 인한 부정적인 여파는 유로존은 물론 독일 자동차 산업에 득보다는 실을 안겨다 줄 것”이라며 이번 결정에 따르지 않겠다고 밝혔다.

독일의 또 다른 주요 완성차 제조업체인 BMW의 올리버 집세 최고경영자 역시 “관세는 또 관세로 이어질 수밖에 없고, 협력보다는 고립으로 이어질 수밖에 없다”면서 “보호무역주의는 이 같은 악순환을 촉발할 위험을 안고 있다”고 지적했다.

◇ 노르웨이 “적절하지도 바람직하지도 않은 조치”

지난해 세계 최초로 전기차 점유율이 20%를 돌파한 세계 1위 전기차 강국 노르웨이도 중국산 전기차에 대한 추가 관세 부과에 동참하지 않겠다고 선언했다.

트리그베 슬래그볼드 베둠 노르웨이 재무부 장관은 블룸버그 통신과 한 인터뷰에서 “중국산 자동차에 추가 관세를 물리는 것은 우리 정부 입장에서는 적절하지도, 바람직하지도 않은 결정”이라며 반대 입장을 분명히 했다.

노르웨이도로연맹에 따르면 노르웨이가 수입하는 전기차의 약 12%는 중국산인 것으로 집계됐다.

김현철 글로벌이코노믹 기자 rock@g-enews.com