이미지 확대보기

이미지 확대보기대만이 자랑하는 세계 최대 반도체 파운드리(위탁생산) 전문업체 TSMC, ‘투자의 전설’로 통하는 워런 버핏이 이끄는 미국의 버크셔 해서웨이, 초기 알츠하이머병 치료제로 주목받고 있는 미국 제약사 일라이 릴리, 세계 최대 반도체 설계(팹리스) 전문업체인 미국의 브로드컴, 세계 최대 전기차 제조업체인 미국의 테슬라.

업종은 전혀 상이한 것으로 보이는 이들 기업에게는 최근 들어 공통점이 하나 생겼다.

모두 내년 중 ‘시가총액 1조 달러 클럽’에 새로 합류할 가능성이 큰 것으로 전망되고 있어서다.

◇ 현재 시총 1조 달러 클럽 회원들

세계 최대 소프트웨어 업체인 마이크로소프트(MS), 세계 최대 전자제품 제조업체인 애플, 세계 최대 인공지능(AI) 반도체 제조업체인 엔비디아, 세계 최대 인터넷 포털 구글의 모기업인 알파벳, 세계 최대 전자상거래 업체인 아마존, 세계 최대 석유기업인 아람코, 세계 최대 소셜미디어 페이스북의 모기업인 메타플랫폼스 등 7곳에 불과하다.

아람코를 제외하면 죄다 미국 기업들이다.

이 가운데서도 선두자리를 놓고 앞서거니 뒤서거니 하고 있는 MS, 애플과 AI 붐으로 최근 급부상한 엔비디아는 시총 3조 달러 그룹을 따로 형성하고 있다.

그러나 9일(현지시각) 폭스뉴스에 따르면 내년이 되면 시총 1조 달러 클럽에 다수의 새 회원이 들어올 것으로 예상되면서 이들 기업에 글로벌 경제계의 관심이 쏠리고 있다.

이같은 전망을 내놓은 곳은 영국의 자산분석 전문업체 인포마 커넥트 아카데미.

◇ 내년 중 새 회원으로 가세할 가능성 큰 기업들

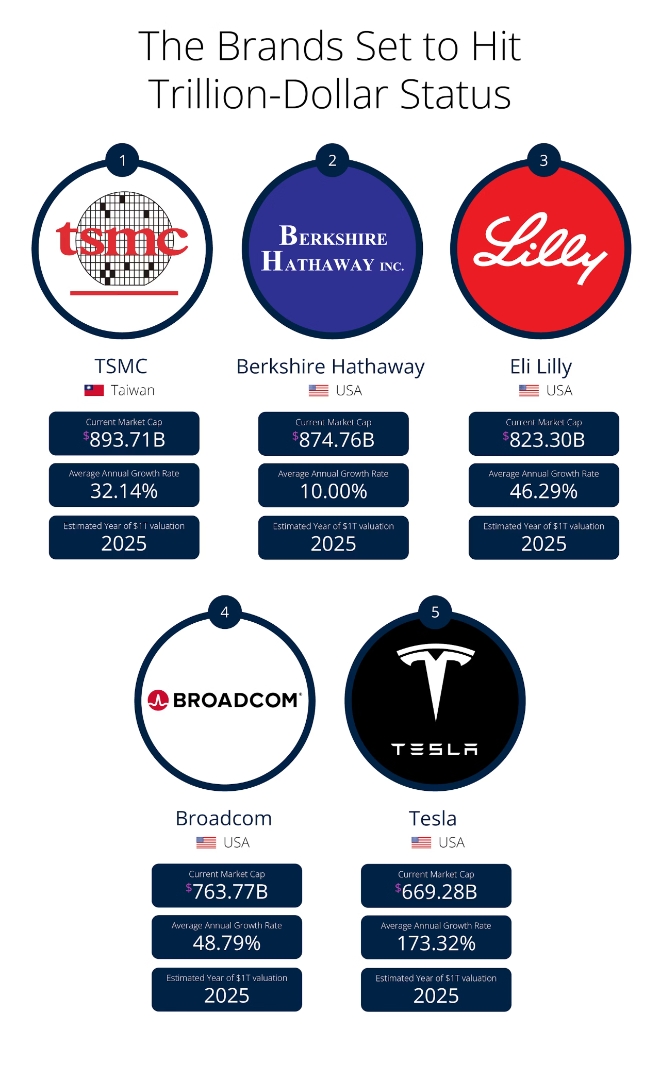

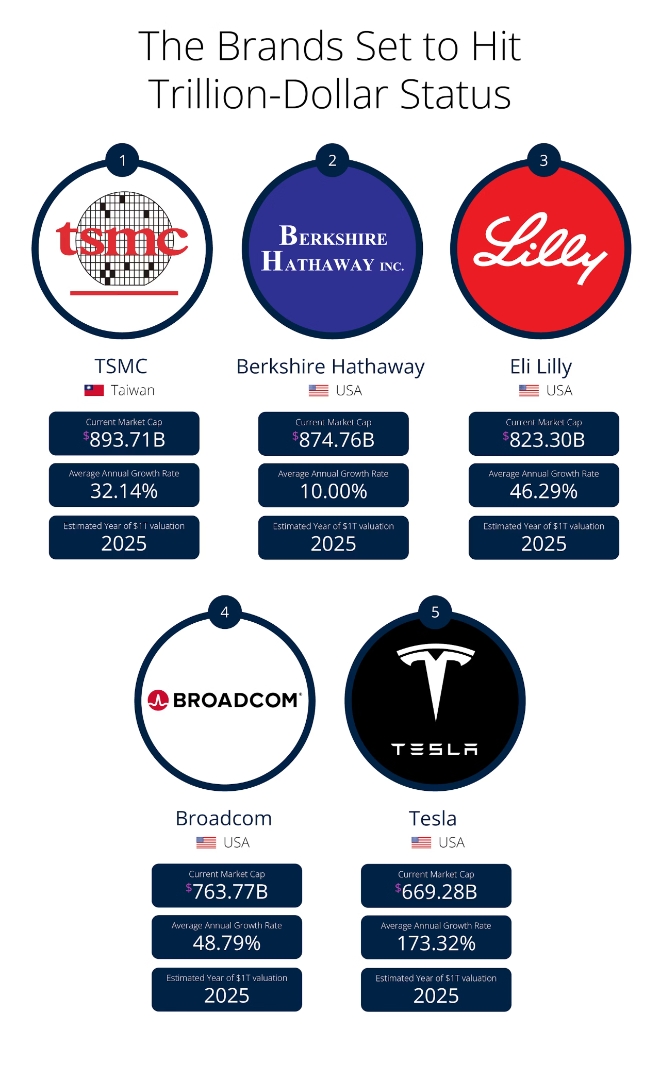

인포마 커넥트 아카데미가 최근 펴낸 ‘시총 1조 달러 클럽 전망’ 보고서에 따르면 △TSMC △버크셔 해서웨이 △일라이 릴리 △브로드컴 △테슬라가 내년 안에 이 클럽의 새 회원으로 등극할 가능성이 큰 것으로 예측됐다.

보고서에 따르면 TSMC가 가장 먼저 시총 1조 달러 클럽에 가세할 가능성이 큰 것으로 전망됐다.

TSMC의 현재 시총은 약 8937억 달러(약 1201조3000억원)로 32% 이상의 연 성장률을 기록할 것으로 예상돼 내년 중 후발 주자 가운데 가장 먼저 시총이 1조 달러에 달할 것으로 예상됐다.

TSMC에 이어 현재 시총 약 8747억 달러(약 1175조8000억 원)인 버크셔 해서웨이가 10% 이상의 연 성장률로, 현 시총 약 8233억 달러(약 1106조7000억 원)인 일라이 릴리가 46% 이상의 연 성장률로, 현 시총 약 7637억 달러(약 1026조6000억 원)인 브로드컴이 48% 이상의 연 성장률로, 현 시총 약 6692억 달러(약 899조5000억 원)인 테슬라가 무려 173% 이상의 높은 연 성장률로 내년 중 잇따라 시총 1조 달러 클럽에 들어갈 것으로 전망됐다.

◇노보 노디스크·엑슨 모빌·ASML·AMD·코스트코 등도 맹추격…삼성은 2025년께 등극 전망

이밖에 △덴마크계 다국적 제약업체 노보 노디스크 △미국의 석유 대기업 엑슨 모빌 △세계 최대 극자외선 노광장비 제조업체인 네덜란드의 ASML △세계 1위 그래픽처리장치(GPU) 제조업체인 미국의 AMD △세계 최대 창고형 할인매장 체인인 코스트코 △세계 2위 소프트웨어 업체인 미국의 오라클 △세계 최대 온라인 스트리밍 플랫폼인 넷플릭스 △프랑스 굴지의 명품 브랜드인 에르메스 △세계 최대 투자은행인 JP모건체이스 △세계 최대 유통업체인 월마트 등도 이들의 뒤를 쫓을 것으로 예상됐다.

노보 노디스크는 오는 2026년, 엑슨 모빌·ASML·AMD는 오는 2028년, 오라클·넷플릭스·에르메스는 오는 2030년, JP모건체이스·월마트는 오는 2031년께 각각 이 클럽에 합류할 가능성이 높은 것으로 예측됐다.

우리나라에서는 삼성이 앞으로 11년 후인 오는 2035년께 시총 1달러 클럽에 참여할 가능성이 큰 것으로 관측됐다고 보고서는 밝혔다.

보고서가 추린 36개 기업 가운데 일본 업체는 오는 2024년 이 클럽에 진입할 것으로 예상된 토요타자동차가 유일한 가운데 가운데 중국의 경우 최대 석유기업인 페트로차이나가 오는 2034년께, 고량주 제조업체로 유명한 귀주마오타이가 오는 2040년께, ‘중국판 카카오톡’ 위챗의 모기업인 텐센트가 오는 2049년께 이 클럽의 새 회원이 될 것으로 관측됐다.

김현철 글로벌이코노믹 기자 rock@g-enews.com