베·말·캄보디아와 총 113개 협정 체결..."팍스 아메리카나 시대의 종말" 알려

트럼프 관세 정책에 동남아 '재조정' 직면...중국과 미국 사이 균형 전략 도전받아

트럼프 관세 정책에 동남아 '재조정' 직면...중국과 미국 사이 균형 전략 도전받아

이미지 확대보기

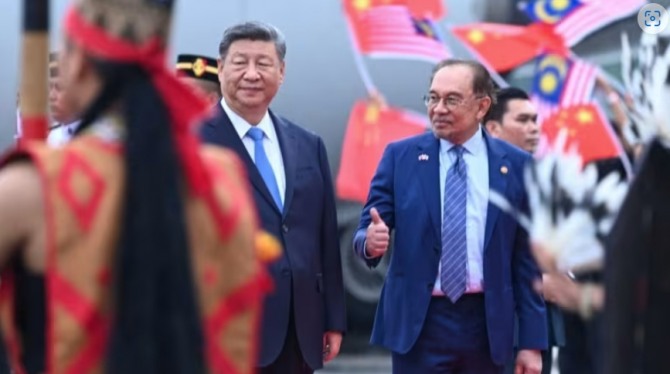

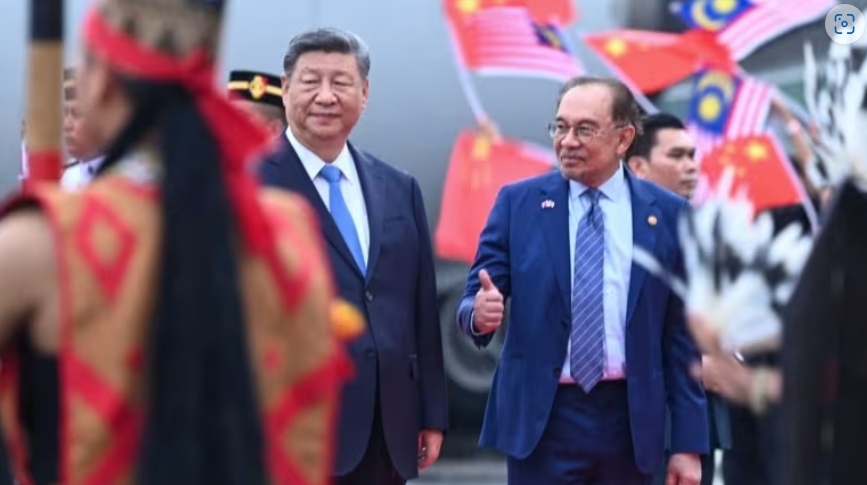

이미지 확대보기이번 순방에서 시 주석은 베트남과 45개, 말레이시아와 31개, 캄보디아와 37개 등 총 113개의 협정을 체결하며 중국의 지역 내 영향력을 공고히 했다. 전문가들은 이를 트럼프 행정부의 보호무역주의 정책과 대조되는 '개방적 지역주의'를 강조하려는 중국의 의도적 행보로 해석하고 있다.

말레이시아 노팅엄 대학의 벤자민 바톤 교수는 "아시아인이나 아시아인에 의한 아시아의 정치적 인프라를 구축하고자 한다는 메시지는 지금 당장 큰 반향을 불러일으킬 것"이라며 "시 주석의 방문은 중국이 미국을 아시아에서 효과적으로 몰아내려는 전략의 일환"이라고 분석했다.

채텀 하우스의 아시아 태평양 프로그램 책임자 벤 블랜드는 "시진핑은 미국으로부터 발산되는 난기류와는 대조적으로 중국을 이 지역과 더 넓은 세계에 신뢰할 수 있고 예측 가능한 파트너로 내세웠다"고 평가했다.

이번 순방이 특히 주목받는 이유는 트럼프 행정부가 베트남에 46%, 말레이시아에 24%, 캄보디아에 49%에 이르는 높은 관세를 부과하겠다고 발표한 직후라는 점이다.

말레이시아 노팅엄 대학교 아시아 연구소의 브리짓 웰시 명예 연구원은 "팍스 아메리카나의 시대는 끝났다. 마침표"라며 "이제 동남아시아 국가들은 재조정을 해야 하며, 중국은 필연적으로 그 일부"라고 진단했다.

그러나 이러한 재조정 과정은 동남아시아 국가들에 쉽지 않은 도전이 될 전망이다. 블랜드는 "동남아시아 국가들은 두 세계의 장점을 모두 누리고 싶어한다"면서도 "무역과 기술 전쟁이 격화됨에 따라 그들은 점점 더 어려운 선택에 직면하게 될 것"이라고 전망했다.

이러한 딜레마는 소련 붕괴 이후 다자간 외교 정책을 고수해 온 베트남에서 특히 두드러진다. 보스턴 대학의 객원 연구원 캉 부는 "베트남의 경우 한쪽을 선택해야만 하는 것이 최악의 시나리오"라며 "베트남은 중견국으로서 자신의 운명을 결정할 수 없다"고 설명했다. 그는 미국의 관세 부과가 "베트남을 인도 태평양의 중요한 파트너로서 진정으로 가치 있게 여기지 않는다"는 신호를 보내고 있다고 지적했다.

말레이시아의 경우, 안와르 이브라힘 총리가 이미 말레이시아를 중국의 궤도에 올려놓았다는 평가가 나온다. 웰시는 미국이 이제 말레이시아를 "매우 주변부"로 보고 있다고 분석했다. 말레이시아 카자나 연구소의 인 샤오 룽 연구 부소장은 시 주석의 방문이 "말레이시아와 아세안이 세계로의 제조업 관문으로서의 역할을 강화하기 위한 역사적 기회"를 강조했다고 해석했다.

캄보디아는 중국의 가장 가까운 지역 파트너 중 하나로, 시 주석은 방문 중 양국 간의 "철통같은 우정"을 반복해서 강조했다.

그러나 스팀슨 센터의 브라이언 아일러는 베이징이 자금을 지원하는 암 해군 기지 확장과 17억 달러 규모의 푸난 테초 운하 건설 문제가 여전히 남아있다고 지적했다. 특히 해군 기지 문제는 순방 중 언급되지 않았으나, 캄보디아 외무부는 중국이 푸난 운하 프로젝트에 대한 "강력한 지지"를 표명했다고 밝혔다.

멜버른 대학교 아시아 연구소의 트리시아 위자야는 시 주석이 "베트남과의 사회주의 형제애를 반복하기 위한 중요한 조치"를 취한 후 캄보디아를 방문함으로써 지역 내 잠재적 갈등을 관리하려 했다고 분석했다. 또한 "아세안 국가들이 공유하는 관심사인 다자간 무역 시스템을 강조함으로써 긴장 고조를 역전시켰다"고 덧붙였다.

싱가포르 국립대학교의 엘빈 옹은 이번 순방을 통해 "시 주석이 상호 번영을 증진하기 위해 어떻게 투자하고 관계를 발전시키려 하는지를 보여주는 반면, 미국은 주로 자국만을 돌보는 것처럼 보인다"며 "그 차이는 극명하다"고 평가했다.

이번 시진핑의 순방은 단순한 외교 행사를 넘어 동남아시아 지역의 지정학적 판도 변화를 상징적으로 보여주는 사건으로 평가받고 있다.

미국의 관세 정책과 고립주의적 경향이 강화되는 가운데, 중국이 동남아시아 국가들과의 경제·전략적 협력을 심화하면서 역내 영향력을 확대하는 모습이 뚜렷하게 나타났다. 하지만 동남아시아 국가들은 여전히, 양 강대국 사이에서 자국의 이익을 최대화하기 위한 균형 전략을 모색하는 과제에 직면해 있다.

신민철 글로벌이코노믹 기자 shincm@g-enews.com

![[속보] 프란치스코 교황, 88세로 서거](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=80&h=60&m=1&simg=20250421171454020880c8c1c064d22114611240.jpg)